|

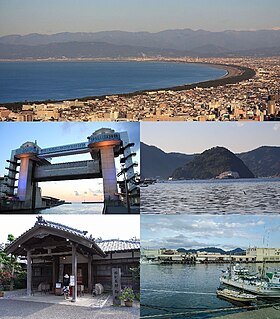

沼津市

沼津市(ぬまづし)は、静岡県の東部にある市。伊豆半島の付け根西側に位置する。施行時特例市の1つ。 概要 駿河湾に臨む伊豆半島の付け根、愛鷹山の麓に位置する港町である。ただし伊豆国ではなく駿河国に属していた。静岡県東部地域の中心都市であり、周辺自治体とともに沼津都市圏を形成している。 「沼津」の地名は鎌倉時代の『吾妻鏡』にみえる[1]。江戸時代以前には狩野川のほとりに蓼(タデ)が生い茂っていたことから「蓼原」ともいわれた[1]。 古来、東海道の陸路と海路を繋ぐ交通拠点であり、江戸時代には沼津城が築かれ東海道の宿場町(沼津宿)として栄えるなど人、物、情報の交流拠点として、この地域の政治経済や商業、文化の中心的役割を担ってきた。 気候が温暖である他、箱根、伊豆半島や富士山への観光拠点としても便利な立地条件でもあるため、保養地としても発達した。環境省が公開した富士山がある風景100選では市内6ヶ所が選定されている。明治時代から1969年にわたっては、政財界の著名人が別荘を建て、皇室も沼津御用邸を構えたために、「海の有る軽井沢」とも称された。井上靖を初めとする文人墨客所縁の地でもある。 水産業が盛んであり、「アジの開き」の干物、「雑節」の生産は市ごとの統計が廃止される2005年まで日本一の規模であった。新鮮な魚介類を求め沼津港を訪れる観光客も多い。また第一次産業では温州みかんや茶などの農産物の栽培も盛んである[1]。 アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の舞台で、聖地巡礼をするラブライブファン(ラブライバー)を呼び込むために、街を挙げてラブライブとタイアップしている[2][3]。 地理 市街地から程近い香貫山は市民の憩いの場となっており、駿河湾に面した千本松原には、ゆかりの作家、芹沢光治良や若山牧水らの文学碑が点在する。なお、市街地を流れる狩野川は静岡県を流れる一級河川の中で唯一北上する川である。 富士市との間には浮島沼が広がっている。静岡県最長の60kmの海岸線は砂浜からリアス式海岸まで変化に富み、それを生かしたレジャー、スポーツも盛んであり、大瀬崎は全国的に有名なダイビングスポットである。 駿河トラフ(南海トラフの北端の海溝)の東端が市の沖にあるため、深海魚のラブカやタカアシガニ等の水揚げがある。一方で、プレート境界型の地震(東海地震)の危険性が指摘されており、国・静岡県・周辺自治体とともに地震対策、特に津波対策に力が入れられている。自主防災組織の活動も活発であるほか、自治体による防災設備の拡充にも力が注がれている。 地形

愛鷹山は、富士山と同じ成層火山だったと言われる。噴火口は須津川、大沢川の源流部、赤渕川の谷頭部と考えられており、いずれもすり鉢状の地形である。愛鷹山は火山活動で噴出し玄武岩、安山岩であり、その上は、厚さ10〜15mの火山灰で形成された愛鷹ローム層が東部から南東部まで覆っている。

箱根火山の噴火での火山灰による堆積のほか、駿河湾、狩野川、黄瀬川などの土砂の運搬、堆積作用により、沼津の平野部や千本浜が作られたと言われる。縄文時代に黄瀬川が運んできた土砂が堆積して、平町、三枚橋、市場町、吉田町などの低地ができた。千本浜は海岸に富士川上流から運ばれてくる土砂が東に向かう潮流に乗り、原、片浜、千本浜地区に堆積して砂丘になった。この砂丘で、愛鷹山から流れて来る川がせき止められて、浮島沼ができた。

徳倉山の南側から鷲頭山を経て大平山に至る山麓は凝灰岩で構成されている。凝灰岩は軟らかく、耐熱性が高く、「江浦石」や「伊豆石」として江戸城の城石や石蔵として重宝されていた。そのため、沼津市東部地域に数多くの石丁場がある。凝灰岩は火山灰が海中に堆積してできた岩なので、鮫の化石も確認されている。要するに、数千年前まで海底にあったのが隆起したのを物語っている。 海岸は我入道、島郷、静浦の大久保ノ鼻まで緩やかであるが、そこから急に出入りが多くリアス式海岸のようになっており、口野は最も湾入が深い所である。

大瀬崎は、西浦の西端に突き出た1kmの岬があり、戸田地区の井田火山、達磨火山によってできた岬である。岬の先端には湧き水が出ている。静浦から西浦に続く海岸は発端丈火山、達磨山の裾野が陥没してできたものである。淡島も火山活動によってできた。 気候静岡県は太平洋側気候の東海気候区に属している。特に沼津市は温暖な伊豆半島に接している事から、温暖で滅多に雪が降らない。房総半島や三浦半島の気候と近いと言われる。

沼津市の平均気温は、16.5℃で隣接する三島市の平均気温15.3℃と比較しても高い。これは富士山の裾野や箱根山に接する地域に比較して、気温が穏やかな傾向だからである。そのため、冬は寒さが厳しい日があまりなく、夏は海洋の影響で涼しい海風が吹き、温暖に恵まれた地域である。尚、全国的に冷夏だった時期でも、比較的暖かく農産物に被害は殆どなかった。

沼津市の年間降水量は約2000mm程度で、駿河湾に面した他の地域と同等。降水量が多い時期は、5月から9月までの数ヶ月間で、12月から2月の降水量は非常に少ない。年平均日照時間が県内でも多く、1年の54%が晴れの日である。

沼津市の年間平均湿度は65%から70%程度である。降水との関係で6月から9月が高く、11月から3月までが低い。特に極端な傾向はない。 霜は11月末頃から降り始め、3月ぐらいに終わる。時折、4月に晩霜が発生し、農産物に被害を出す事もある。 都市情報市章は、 カタカナの「ヌ」に千本松原の松葉を組み合わせ図案化した物である。1927年(昭和2年)制定。現存する静岡県の市町村の市章としては最古のものである。

富士の秀峰、愛鷹山と千本松原の緑、洋々たる駿河湾、狩野川の流れ。 私たちは、この美しい自然と豊かな郷土を愛し、先人の努力を受け継ぎ、さらにすぐれた健康都市を築いて、これを次代に引きつぐ責任と誇りを感じます。 私たちは、お互いの幸せを願い、ここに市民憲章を定めた力強く実践していきます。 私たち沼津市民は

沼津の名は、現存する中では1208年の『吾妻鏡』が初出である[4]。 当時は狩野川河口が蓼の群生地であったため、「蓼原」という名もあった(この名前は居住区住所として狩野川河口地域に現存する)。 名の由来は富士山からの地下水のため、沼が多かったことに関係し、同市の浮島沼界隈は今日でも水田の広がる農業地帯だが、弥生時代(3世紀)には既にこの沼地周辺で原始的な稲作が行われるようになった[5] ほどの、水の豊富な地域である。ただ同地域は地盤が緩く、このため東海道新幹線は東海道線よりも北側の愛鷹山麓を迂回する形となった。 この地下水は季節によって水量の変化はあるものの、地下数メートルという浅いところに帯水層が存在する。現在は下水道などの発達により、目に見えて冠水することはないが、かつては水捌けが余り良くないことから、沼津駅西側のあまねガード(半地下式の駅の南北を結ぶ主要道路)が1974年(昭和49年)の七夕豪雨の際に水没したほか、1960年代頃までの当市内では地下道や窪地がしばしば冠水するなどの被害もあったという[6]。 なお沼津の津は港に適したなだらかな海岸線を指しており、現在の沼津港界隈を表している。このなだらかな海岸線と狩野川河口近辺の比較的水深のある海という地形は、漁港や交通のための港として利用された。こうして沼津は人の集まるところとなり、沼津宿から駿東郡沼津町(当時の郡役所所在地)を経て、周辺地域との合併により現在の当市の姿になっていった。 静岡県東部での地位 当市には静岡県東部総合庁舎が置かれるなど、静岡県は県東部の拠点都市として位置付けている。このため、全国紙の支局、郵便事業の統括支店、東京電力の支店(静岡県の富士川以東を統括)も置かれている。金融機関もスルガ銀行と静岡中央銀行の2行が本店を設置している。 沼津は旧伊豆国と旧駿河国との境目の旧駿河国側に位置するが、旧伊豆国側の三島市と市街地が連続している。また、裾野市、駿東郡清水町、長泉町とも市街地が連続し、都市圏を形成している。 鉄道では東海道線と御殿場線の分岐点であり、道路網では東名高速道路沼津ICが伊豆半島への玄関口となるなど、交通の要衝となっている。しかし、西湘バイパスが小田原箱根道路と直結するなど、競合する相模湾岸の道路の整備の結果、首都圏から当市を経由しない伊豆半島へのアクセスが増えている。また、東海道新幹線の駅は上記の通り、緩い地盤を避けるために当市内には設置されておらず、隣接する三島駅(三島市)と新富士駅(富士市)に置かれている。 中心部には、百貨店や大規模な商店街などがある。物流の上でも浮島沼辺りの国道1号沿いに倉庫街があり、地域の商業を支えている。しかし、旧来の商店街は個人経営の店が多いことや後述する人口減少にも伴い活気が往年ほどには見られず、沼津駅の南に少し離れて位置する「アーケード名店街」と呼ばれるかつての高級商店の並ぶ通りにおいては、シャッター通り化といった現象も見られる。 1876年(明治9年)8月21日の静岡県成立以降、静岡市や浜松市と並ぶ拠点都市として発展してきた。しかし、近年は人口減少が続き、富士市の人口を下回るなど、拠点性は縮小傾向にある。一方で、ららぽーと沼津をはじめとした商業施設の充実や、テレビアニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』による町興しの影響もあり、2019年(令和元年)には37年ぶりとなる転入超過を記録した[7]。 人口

歴史 古代珠流河国発祥の地。近世には沼津藩の沼津城の城下町として、また東海道の宿場町、港町として栄えた。 7世紀以前の当市周辺は、珠流河国(するがのくに)と呼ばれており、領域は近世駿河国から廬原国(現在の県央)を除き、伊豆国を加えた範囲となる。

行政区域の変遷

災害史沼津市は、平野部の軟弱地域であり、地震時における地盤振動が激しく、増幅しやすい。沿岸部は液状化現象による噴砂や地盤の軟弱化が起こりやすい。津波による施設の破壊、台風による氾濫水の長期湛水の可能性がある。

石油コンビナート反対運動沼津市・三島市の石油コンビナート反対運動は、公害予防運動の最初の成功例として、後の公害予防行政や公害反対運動にも影響を与える。さらに公害対策基本法を制定するきっかけにもなった[11]。

沼津、三島の石油コンビナート計画は、1961年(昭和36年)2月に静岡県が「第六次静岡県総合開発計画」で、沼津、三島を含めた東駿河湾地域を重化学工業の最重点地域と位置付けた。 沼津市は、火力発電所、江浦湾の巨大タンカー接岸施設の設置が予定されていた。当初は公害問題が顕著ではなかった事もあり、漁業補償以外に特に異議はなかった。1961年(昭和36年)3月にアラビア石油を中核に、昭和電工、住友化学、東京電力が計画に参加。前後して、漁民らによる反対運動が活発化したが、同年末に補償問題に目処がついた事から沈静化。 計画では沼津市の大平、徳倉一帯をコンビナート候補として挙げていたが、地盤の問題で三島市梅名、函南町仁田になってしまった事から、沼津市として水産資源が豊富な江浦湾を犠牲にしてまでコンビナート計画をする理由を失ってしまった。その後、沼津市独自に牛臥に誘致しようとしたが立ち消えとなる。昭和37年7月に昭和電工がコンビナート計画が離脱した事で、計画全体が事実上頓挫した。

第一次で頓挫した石油コンビナート計画だったが、関係者は東駿河湾地域でのコンビナート計画の復活を模索していた。その結果、1962年(昭和37年)5月に発表された全国総合開発計画内に東駿河湾地域は含まれていなかったものの、同年7月には閣議決定で工業整備特別地域として指定されるに至った。 静岡県は、第一次の頓挫した原因が地域間の利害関係の対立であった事から、沼津市、清水町、三島市の二市一町合併を推進。三島市がこの動きを警戒して、石油コンビナート計画復活への伏線を含んだ合併協議を牽制した。 ちょうどその頃から、三島市が全国初の「環境衛生都市宣言」をしたこと、全国各地で公害問題が顕著になり始めた事から、環境意識が高まり始めた。 1963年(昭和38年)12月の合併協議会の終了間際、静岡県が石油コンビナート計画の復活を電撃発表する。第二次石油コンビナート計画は、住友化学が中核に、富士石油、東京電力が参加し、沼津市は静浦の大久保の鼻に巨大タンカー接岸施設、牛臥山付近に火力発電所、三島のコンビナートまでのパイプラインが予定されていた。加えて、沼津市としても、1963年(昭和38年)10月に片浜愛鷹地区の工業団地計画を提案して計画を推進する立場でもあった。 しかしながら、前述の通り、既に公害問題が顕著になり始めていた事や静岡県の電撃発表に三島市が猛反発していた経緯もあり、最新の公害対策を施すとの静岡県の説明に対して、地域住民は不信感を強めるようになった。 先の三島市での環境意識の高まりもあり、電撃発表の翌日には三島市で住民による反対運動が起き始めた。沼津市としての反対運動は、牛臥山での火力発電所予定地の下香貫での大気汚染に懸念する声が高まり反対運動が始まる。1964年(昭和39年)2月には連合自治会会長が兼任する形で反対同盟が結成される[12]。特に、御用邸を擁するほどの「天下に誇るべき住環境」を守る意識が強かったと言われる。 1964年(昭和39年)5月には、三島市の反対運動により富士石油が計画離脱。沼津市の方も火力発電所計画が白紙。ところが、先の片浜愛鷹の工業団地計画に住友化学、富士石油が石油コンビナートを設置するとの動きを見せ、片浜地区でも反対運動が活発化する。 同年9月16日に沼津市は計画撤回を表明し、更に市議会で反対決議が可決された。これにより、第二次石油コンビナート問題は完全決着した。 千本松原→詳細は「千本松原 (静岡県)」を参照

千本松原は、沼津市中心部の南から狩野川河口まで10km程度の海岸線にある白砂青松の松原を指す。千本松原の由来は、戦国時代に武田氏と小田原北条氏との合戦で、浜の松が全部伐採されてしまった事から、農民は潮風被害に悩まされた。そこで、江戸時代に増誉長円が、お経を唱えながら松の苗を植えていき、最終的に千本程度植えた。これを知った江戸幕府は、「枝一本を折れば腕一本と引き替えにする」と厳命し、長円の松を保護した。この松が千本松原そのものであると言われている。 千本松原の東間門付近に「六代松の碑」がある。治承・寿永の乱で敗れた平家の滅亡時に、平六代が北条時政に捕らえれ、千本松原で処刑されそうなった場所。結局その時、六代を助けた文覚が後に謀反を起こした事により、連座で処刑されてしまう。その時の首を千本松原に葬った場所が「六代松」と呼ばれる。 ディアナ号沈没1853年、江戸幕府に開国を求めて日本に来航したロシア海軍提督のエフィム・プチャーチンは、下田において日露和親条約を締結。ところが、安政大地震に遭遇し、率いていた「ディアナ号」が損傷。結局、戸田沖に来た際に、損傷が原因で沈没してしまった。そこで、彼らが帰国するために、戸田で地元の船大工と乗組員と協力して西洋式帆船を建造、君沢形1番船「ヘダ号」を完成させて、彼らを無事帰国させる。この「ヘダ号」の技術が、後に日本の近代造船技術の発展に大きく寄与した。 町興し 2015年に、メディアミックス作品ラブライブ!サンシャイン!!の舞台として当市が選ばれると、観光客が急増する現象が起きた。翌年にアニメ化すると、アニメ内では登場することがなかった仲見世商店街などで広告の展開が行われ、市内全体で盛り上がりを見せるまでに至った。その経済効果は数十億円規模にもなるといわれている。 大洗町と並んでとアニメ化で町興しに成功した例として様々なメディアで取り上げられるようになった。その一方で、キャラクターが通う高校のモデルとなった中学校に不法侵入、キャラクターのイラスト入りマンホールの盗難という事例も起きている。  アニメ化以降、安田屋旅館では宿泊客が激増、のっぽパン、JAなんすんは当作品とコラボしたことにより売上が急増するなど市の経済全体に様々な影響をもたらした。 治安・風紀の維持2019年(令和元年)8月1日、静岡県は暴力団排除条例を改正し、上士町、大手町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、添地町、高島町、町方町を暴力団排除特別強化地域に指定。指定された町内では暴力団員との間でみかじめ料や利益供与のやりとりが禁止された。条例には両罰規定を設けられており、違反者は供与した側であっても懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則が科されることとなった[13]。 行政

国家機関

軍事市内で以下の施設が稼働している。

政令指定都市構想当市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、長泉町、小山町の5市4町で組織する「東部広域都市づくり研究会」が、大規模合併による政令指定都市への移行を目指していたが、意見がまとまらず2008年2月に解散した。構想の経緯や解散後については静岡県東部政令指定都市構想を参照。 議会市議会→詳細は「沼津市議会」を参照

県議会→詳細は「静岡県議会」を参照

衆議院

地区沼津市域の地域区分は資料によって揺れがある。明治22年施行の町村制による区分では13(駿東郡9、田方郡4)、現在の統計における地域区分は16[18]、中学校区に基づいた区分は18[19][20] などとなっている。以下では町村制と統計に合わせた地域区分を示す。

姉妹都市・提携都市海外国内

公共施設スポーツ施設文化施設会議施設図書館・博物館経済当市の産業はバランスがよく不況に強い構造となっている[22]。 第一次産業温暖な気候と変化に富んだ地形を生かして、多彩な農産物が生産されている。 当市の農地は三つに大別することができる。

水産業が盛んで、焼津市を抜き静岡県下最大の規模を誇る。変化に富む長い海岸線を持ち複数の漁港を有するなど、予てから当市では漁業が盛んに行われていたが、2005年(平成17年)に漁村であった田方郡戸田村を編入したため、静岡県内でも有数の漁獲高を誇る港町となった。また、沼津港周辺には水産加工業者が集積している。 イワシ、サバを中心とする漁船漁業やマダイ、マアジ、ハマチ等の養殖・栽培漁業など沿岸漁業を主体とする多様な漁業が営まれている。特に、サバ類の漁獲量は静岡県全体のおよそ80%、マダイ、ハマチの海面養殖漁業に至ってはほぼ100%のシェアを占めている[24]。また、戸田漁港は遠洋漁業の基地になっている他、戸田沖には駿河湾海溝があるため、タカアシガニやアオメエソなど高値で取引される珍しい深海魚等の水産物が漁獲される。

沼津市は「干物の町」と言ってもいいほど、とても干物の生産が盛んである。沼津港周辺では干物や「雑節」を中心とした多様な水産加工業が形成されており、全国でも有数の水産加工品の産地としての「沼津産」ブランドを築いている。

第二次産業戦後まもなく大手電気機械メーカーが多数進出し、当市の産業の核になると共に地域の中小企業との調和の取れた集積により、当市の発展に少なくない影響を与えた。首都圏の100km圏内である事や、沼津ICや国道1号などの有利な条件の下で順調な発展を遂げてきたが、近年ではフジクラ沼津事業所の縮小、ジヤトコ沼津工場の撤退や新規事業所進出の減少など停滞がみられる。 静岡県の進めるファルマバレープロジャクトや、技能五輪国際大会の当市開催を契機にしたものづくりの振興など、地域の工業の活性化と当市の工業の更なる発展が目指されている。 第三次産業    当市は商圏人口100万人の沼津商圏を擁しており、静岡県東部地域の商業の中心地となっている。特に沼津駅前には商店街、百貨店やアミューズメント施設が集積しており、静岡県東部随一の繁華街となっている。しかしながら、長崎屋、丸井、西武百貨店沼津店、富士急百貨店などの大型店の相次ぐ撤退、ららぽーと沼津の進出など近年の郊外化の影響などにより当市においても中心市街地の空洞化が進行して往年の活気が無い状態が続いている。 中心市街地の店舗は撤退、閉店が相次ぐ一方で郊外店は増加するという悪循環に陥っている。この状況を打開するために、市は沼津駅の高架化を中心とする沼津駅周辺総合整備事業を掲げているが、駅の高架化に先駆けて完成した再開発ビルイーラdeやBiVi沼津は集客や周辺への波及効果などの点において、目的を完全には達成できていない。

観光客の誘致にも力を入れており、ポニーキャニオンの東京本社内にPR拠点を2019年に開設した[28]。 金融業 当市内に営業拠点を置く金融機関・証券会社等。なお、スルガ銀行、静岡中央銀行は沼津市を本店としている。 金融機関

証券会社本社や拠点を置く主な企業

マスメディア新聞社

放送局

教育 大学

高等専門学校高等学校市立

なお、静岡県立沼津商業高等学校は昭和30年代まで当市内の所在であったが、校地等の関係で昭和40年代に隣の駿東郡清水町に移転し、現在は当市内には所在しない。 中学校市立 私立

小学校市立 私立 専修学校学校法人の施設

学校教育以外の施設

文化

スポーツ

交通    当市は財界人の保養地としても発展したために、鉄道や道路などの交通網の整備が明治の早い段階から推し進められて来た。 東海道線は当初、箱根を貫通するトンネルの開削技術がなかったことから北の御殿場を通る現在の御殿場線ルートを採用したが、これに伴い25パーミル(1000分の25)の急勾配が発生した。そのため、沼津には勾配を超えるための補助機関車を解結するための機関区が置かれ、結果として同線における重要な駅と位置づけられることになった。 1934年、丹那トンネルの開通により東海道本線のルートが現行のものになった後も、1949年までは同線の電化区間が東京から沼津までであったため、ここで電気機関車と蒸気機関車との付け替えを行った。 空港最寄りは静岡空港。 鉄道東海道新幹線を利用する場合は、沼津駅から三島駅まで東海道本線で1駅連絡することになる。

かつて存在した鉄道バス

高速バス(沼津市内発着)

※新型コロナウイルス等の影響により長期運休中の路線は記載せず 索道

道路

※新東名の開通当初、沼津市内に存在するのはサービスエリアのみであったが、2017年3月13日、駿河湾沼津SAにスマートインターチェンジが併設された。なお、長泉沼津ICは沼津市ではなく長泉町に位置する。 道の駅

港湾

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事旧跡

寺社

観光スポット商業施設自然 遊覧船千鳥観光汽船によって、沼津港と三津港(内浦)の2箇所で遊覧船が運航されている[33][34]。夏季には、沼津港と大瀬崎をつなぐ定期船も運航される[35]。

海水浴場温泉

スポーツ野球・サッカー等

ゴルフ場

マリーナ

スキューバダイビング

祭り

当市を舞台とした作品

出身者・関連する人物沼津出身者・沼津市民政治 経済 文学 芸術 学術 スポーツ 芸能 マスメディア 当市に縁の有る人物

備考脚注

関連項目外部リンク |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||