|

チリ

チリ共和国(チリきょうわこく、スペイン語: República de Chile)、通称チリは、南アメリカ大陸南西部に位置する共和制国家。国土はアンデス山脈西側で南北に細長く、東にアルゼンチン、北東にボリビア、北にペルーと隣接する。西は南太平洋、南はフエゴ島を挟んでドレーク海峡に面している。首都はサンティアゴ。アルゼンチンとともに南アメリカ最南端に位置し、国土の大部分がコーノ・スールの域内に収まる。太平洋上に浮かぶフアン・フェルナンデス諸島や、サン・フェリクス島、サン・アンブロシオ島およびポリネシアのサラ・イ・ゴメス島、パスクア島(イースター島)などの離島も領有しており、さらにアルゼンチンやイギリスなどと同様に「チリ領南極」として125万平方キロメートルにも及ぶ南極の領有権を主張している[3](「南極における領有権主張の一覧」参照)。OECD諸国の中で貧困率と経済格差は最も大きい[4]。 国名 正式名称はRepública de Chile(レプブリカ・デ・チーレ)。通称、Chile(チーレ [ˈt͡siːle]],或いはシーレ[ʃiːle])。公式の英語表記はRepublic of Chile。通称、Chile(チリ /ˈʧɪl(i)/)。 日本語の表記はチリ共和国。通称チリ。かつては「チリー」と表記されていたこともあった[5]。漢字表記は智利。日本語での初出は、西川如見『増補華夷通商考』(1708年、宝永5年)に「チイカ」として紹介されるものとされる[6]。その後の江戸時代の文献では、谷川士清『倭訓栞』、斎藤彦麻呂『傍廂』が、それぞれ「智加」という漢字表記を用いている。 国名の由来は諸説ある。植民地時代初期は「Chili」と表記されていたが、17世紀のスペイン人史家ディエゴ・デ・ロサーレスによると、インカ人によるアコンカグアにある渓谷の呼称で、元は15世紀にインカ帝国に征服される前、同地を支配していた先住民ピクンチェ族の族長、「ティリ(Tili)」から転じたものとされている。このほか、先住民の言葉で「地の果て」「カモメ」[7]、ケチュア語で「寒い」を意味する「Chiri」、「雪」もしくは「地上最深の場所」を意味する「Tchili」、マプチェ族の言葉で同地に生息する鳥の鳴き声を表す擬音語「cheele-cheele」に由来するなどの説がある[8][9]。 歴史→詳細は「チリの歴史」を参照

元々は、チリの中央部や南部には先住民のマプチェ族やその系統のピクンチェ族などが居住していた。15世紀に入ると、北部はケチュア人のインカ帝国の皇帝トゥパク・インカ・ユパンキやワイナ・カパックらに征服されたが、南部はマプチェ族が維持した。16世紀には西欧人が南米に侵攻してチリの大部分もスペイン帝国に組み込まれたが、南部ではマプチェ族が激しく抵抗し(アラウコ戦争)、ビオビオ川以南を保持し続けた。 19世紀に入り欧州がナポレオン戦争を発端に混乱すると、南米で独立の機運が高まり、チリは1818年にスペインから独立した。その後の国家運営では、銅や硝石の鉱物資源が経済の中心となった。外交では、ペルー及びボリビアとは度々紛争を起こしている。 1970年の大統領選挙により、人民連合のアジェンデ大統領を首班とする社会主義政権が誕生した。これは世界初の民主的選挙によって成立した社会主義政権であった。しかし、銅鉱業で大きな利益を得ていた米国はこれを受け入れず、アジェンデ勝利後すぐにニクソン大統領は就任阻止を指示した[10]。これは失敗したが、その後も金融封鎖やストライキの支援などにより経済に打撃を与えた[11]。最終的には米国の支援した1973年のクーデターにより、ピノチェト軍事政権が発足した。ピノチェト政権はシカゴ学派を重用した新自由主義経済の走りである。政権下では反体制派への弾圧が苛烈を極め、4万人以上が殺害、拷問、投獄された[12]。1980年にはピノチェトが大統領に就任した。しかし、1982年の経済崩壊や1983年から88年にかけての大規模な市民抵抗などの出来事の結果として、政府は徐々に集会、言論、結社の自由を拡大し、労働組合や政治活動も認めるようになった。そして、1988年の国民投票ではピノチェトの続投が否認され、新時代となった。 ピノチェト政権下の経済政策は議論があるものの、その後の政権も踏襲しており、1985年から1996年までの実体経済における平均成長率は、チリ以外のラテンアメリカ諸国を上回る7%を記録し、「チリの奇跡」とも称される。しかし、21世紀以降は国民の所得格差と固定化、脆弱な年金制度と言った長年の問題が表面化している[13]。 政治→詳細は「チリの政治」を参照

政治制度は大統領を元首とする共和制国家であり、三権分立を旨とする議会制民主主義を採用している。行政は大統領を長とする。大統領は4年任期で選挙により選ばれ、2期連続で就任することはできない。内閣の閣僚は大統領が任命する。2006年1月15日に社会党のミシェル・バチェレが大統領に就任した。これはチリ史上初の女性大統領である[14]。2008年現在のチリ憲法は、1932年憲法を元にアウグスト・ピノチェトを権力者とする軍政下に改正された1980年憲法である。特徴としては、大統領の権力が強められ、また国政への軍の最高司令官の参加が制度化された。しかし、1988年のピノチェト大統領の信任を問う国民投票に敗北したあと、憲法に対して大統領の権力を弱め、軍部の発言力を抑えるような修正がなされた。憲法の民主的な改正に関する議論は継続され、2005年に再改正された。2022年には制憲議会より大きな政府を志向する左派主導の新憲法案が提示されたが、急進的な内容が災いし9月4日の国民投票では賛成が38%にとどまり否決された[15]。仕切り直しとなった2023年5月7日の制憲議会選挙では現行憲法に肯定的な右派勢力が草案承認に必要な3分の2を確保する結果となり[16]、右派色の強い改憲案が12月17日の国民投票にかけられたがやはり否決されており、1932年憲法を抜本的に改正する憲法を制定する見通しは立っていない[17][18]。 立法は、両院制であり、議会はバルパライソに所在する。上院は43議席であり、一般投票により選出され、任期は8年。2005年までそのほかに国家安全保障委員会や司法機関、共和国大統領、前大統領などが11名を任命する制度があったが、憲法改正によりこの11議席は廃止された。下院は120議席であり、任期は4年。法案が採択されるには、両院および拒否権を持つ共和国大統領の承認を得なければならない。また両者ともに法案を提議することができるが、これを施行する権限は大統領にしかない点が問題とされている。 司法の最高機関は最高裁判所である。憲法に関する判断は憲法裁判所が行い、憲法に反すると考えられた法律を差し止めることができる。 チリにも公権力の腐敗・汚職がないわけではないが、それは恒常的なものではなく、世界の「透明度」の高い国の上位30か国以内に過去10年間連続してランクづけされており、2022年度のトランスペアレンシー・インターナショナル(TI)による腐敗認識指数では27位[19]とウルグアイに次いでラテンアメリカで2番目であった。ラテンアメリカ諸国の中では腐敗しておらず、比較的しっかりした法治国家だと認識されている[20]。 ピノチェト軍事政権から民政移管した1990年以降の中道左派と中道右派の政権交代の下で、右派政権時代は医療・教育・福祉予算を抑える新自由主義路線が維持され、左派政権時代はバラマキとも批判されかねない政策がおこなわれてきた[21]。 国際関係→詳細は「チリの国際関係」を参照

独立直後からチリは隣国のペルー、ボリビアに干渉を行ってきた。1836年から1839年までの連合戦争ではペルー・ボリビア連合に終始敵対し、これを崩壊させるのに大きな役割を果たした。その後、1879年にアタカマの硝石資源を巡ってペルー、ボリビア両国に宣戦布告し、この太平洋戦争によって両国から領土を得た。その影響でボリビアは現在でも国交がない。 19世紀を通してチリは経済的にはイギリスと、文化的にはフランスと関係が深かった。この時期にチリ海軍はイギリスの、法や教育はフランスの[22][23][24]、陸軍はプロイセンの影響を強く受けた。 1973年のクーデターにより、チリは軍事政権による人権侵害などのために国際的孤立に陥ったが、民政移管した1990年以来、チリは国際的孤立から復活した。2010年、チリはOECDの31番目の公式加盟国になった。 軍政期の1983年に長年緊張関係が続いており、何度も戦争直前にまで陥った隣国アルゼンチンがラウル・アルフォンシン政権の下でチリとの歴史的な和解を進めてピクトン島、レノックス島、ヌエバ島のチリ領有を認めると、パタゴニアをめぐってのチリの領土問題は解決した。また、太平洋戦争以来続いたペルーとの緊張も収まりつつある。しかし、太平洋戦争で併合したアントファガスタを返還するように求めるボリビアとの緊張はいまだに続いている。 なお、チリはイギリス、アルゼンチンと同様に南極大陸の一部に対して領有権(チリ領南極)を主張している。 2009年3月27、28日の両日、中部の都市ビニャデルマルで欧米(スペイン、イギリス、ノルウェーの首相、アメリカの副大統領)[25]と南米(ブラジル、チリ、アルゼンチン、ウルグアイの大統領)の8か国による首脳会議が開かれた。首脳らは同会議を「進歩派首脳会議」と呼んでいる[26]。会議は、4月20日にロンドンで開かれる第2回20か国・地域首脳会合(G20金融サミット)に向けた意見調整を目的に行われた。各首脳は新たな世界秩序の形成に向けた展望を論議した。同会議は最終宣言を発表した。 日本との関係→詳細は「日本とチリの関係」を参照

1897年に日本チリ修好通商条約が締結され、同年9月25日に外交関係を樹立。太平洋戦争末期の1945年4月11日にチリが対日宣戦布告し断交するものの、サンフランシスコ講和条約締結後の1952年10月17日に外交関係を再開した[27]。 日本とチリは日本・チリ経済連携協定(2007年9月3日発効)を締結している。また、ともに環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP, TPP11協定)の署名国である[28]。ただし、チリは国内手続が遅れ、2022年12月23日に国内手続きの完了を通報したため、CPTPPはチリについては2023年2月21日に発効する[29]。 軍事→詳細は「チリ軍」を参照

チリの大統領は軍隊の指揮権を有し、軍は国防相と大統領の統制を受けている。また、チリでは徴兵制が実施され、国民は2年間の兵役の義務を有している。陸海空三軍のほかに国家警察(カラビネーロス)が存在し[30][31]、規模は4万人ほどである。また、チリはブラジルに続いて南アメリカで2番目に大きな軍事予算を組んでいる。 伝統的にチリの軍隊は、「軍は憲法の番人である」として、他のラテンアメリカ諸国より政治に介入する頻度は比較的大きくなかったが、アジェンデがスト解決のために軍人を利用し始めたことから崩れ始め、1973年のピノチェト将軍らによるチリ・クーデターにより崩された[32]。その後、軍政期に軍はコンドル作戦などを遂行し、自国民や近隣諸国の反体制派市民の拷問、殺害に携わったが、1990年の民政移管後は、それなりの規模と発言力を保ちながら国民との和解が進められた[33]。 陸軍チリ陸軍は兵員4万5,000人を有し、サンティアゴに司令部がある。6つの軍管区に分けられ、ランカグアに飛行旅団が、コリナに特殊部隊の司令部がある。チリ陸軍はラテンアメリカでも最も整備され、専門的かつ技術革新の進んだ軍隊の一つである。 海軍チリ海軍は海兵隊2,300人を含む兵員2万3,000人を有している。29隻の艦艇を有するが、水上戦闘艦艇は内8隻のフリゲートのみである。水上艦隊の母港はバルパライソにある。海軍は輸送と警戒にあたる航空機を保有しているが、戦闘機や爆撃機は有していない。4隻の潜水艦を運用し、潜水艦の基地はタルカワノにある。 空軍チリ空軍は兵員1万2,500人を有し、それぞれイキケ、アントファガスタ、サンティアゴ、プエルト・モント、プンタ・アレーナスに5つの飛行旅団を置いている。空軍は南極のキング・ジョージ島の基地でも活動している。2006年にF-16が14機、2007年にも14機導入された。なお空軍は、軍政期は警察とともに反軍政派だった。 カラビネーロス1973年9月の軍事クーデターに参加後、チリ国家警察(カラビネーロス・デ・チレ)は国防省と一体化した。民政移管後に、警察の実質的な指揮権は内務省の下に置かれたが、国防省の名目的指揮下に置かれたままとなった。40,964人[34]の男女が法の執行、交通整理、麻薬鎮圧、国境の管理、対テロ作戦などの任務にチリ国内で従事する。 地方行政区分→詳細は「チリの地方行政区分」を参照

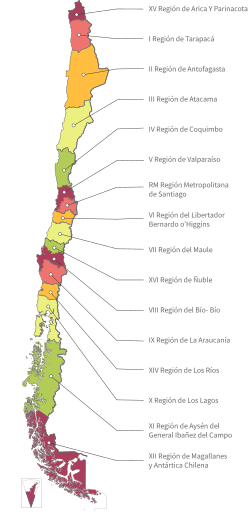

チリは、州監督官(Intendente)を長とする16の州(Region)に分けられる。州はさらにいくつかの県(Provincia)に分割され、それぞれに県知事(Gobernador provincial)が置かれる。県はさらに市町村(Comunas)に分けられ、市(町、村)長がいる[35]。監督官と知事は大統領により任命され、市(町、村)長は一般投票により選ばれる。 1974年に各州には北から南へ順にローマ数字が割り当てられた。しかし首都州は例外的に頭文字のRMとされたこと、またその後に新設された州には位置に関係なく割り振られたことから、当初の意義を失い2018年2月に廃止された[36]。

主要都市→詳細は「チリの都市の一覧」を参照

地理       →詳細は「チリの地理」を参照

西部の太平洋との海岸線、東部のアンデス山脈、北部のアタカマ砂漠によって囲まれた国土は南北に細長く、北から南までの総延長は約4,300キロメートルに及ぶ。海岸線に沿ったペルー・チリ海溝では過去にしばしば超巨大地震(チリ地震)が発生して、太平洋対岸にあたる日本の三陸海岸などの環太平洋全域に津波で大きな被害が起きてきた歴史がある(→チリ地震 (1960年))。また、ペルー・チリ海溝に沿う形でプジェウエ=コルドン・カウジェ火山群などの活発な活火山を多数擁している。 北部の砂漠地帯(Norte Grande)では年間を通してほとんど雨が降らない。銅など鉱物資源に富む。ラ・セレナの南から地中海性気候の渓谷地域(Norte Chico)となり、チリの主要輸出品目の一つであるブドウなどの果物の栽培や、最近輸出量が増えてきたワインの生産に適している。19世紀後半から発展した歴史を有するこの国の主要地域であり、人口と農産物が集中する。Zona Central。バルディビアからプエルト・モントまでの南部地域(Zona Sur)は森林地帯の続く牧畜に適した湖水地方であり、火山地域である。年間を通して雨が多い。南緯40度以南(Zona Austral)にはパタゴニアと呼ばれ、沿海部は典型的なフィヨルド地形が形成されている。マゼラン海峡を越えて南にはフエゴ島が存在し、島の西半分がチリ領となっている。南極大陸の125万平方キロメートルの領有権を主張するが(チリ領南極)、南極条約で棚上げとなっている。チリはポリネシアにも領土を有し、サラ・イ・ゴメス島、ロビンソン・クルーソー島とチリ本土から西に3,700キロメートルほど離れてラパ・ヌイ(イースター島)が存在する。最高地点はアンデス山脈のオホス・デル・サラード山の海抜6,893メートル。チリの対蹠地は北・中部が中華人民共和国、南部はモンゴル国、最南部はロシアのシベリアである。 気候→詳細は「チリの気候」を参照

気候は幅広く、太平洋上に浮かぶラパ・ヌイ島(パスクア島、イースター島)の熱帯気候[37]から、国土の北3分の1を占め、世界で最も乾燥した砂漠とされるアタカマ砂漠、中央部の肥沃な渓谷地域、そして元々は森林に覆われていた湿度は高いが寒い南部、ツンドラ気候が広がる最南部のパタゴニア地方に大きく分けられる。 チリは南北に大変長細い国であるため、北の方から順に砂漠気候、ステップ気候、地中海性気候、西岸海洋性気候、ツンドラ気候と気候が違っている(南半球であるため亜寒帯は存在しない)。寒流であるペルー海流の影響により、北部でもあまり気温は上がらない。また寒流は西岸砂漠の成因であり、アタカマ砂漠は世界で降水量が最も少ない地域となっている。 時間帯チリ本土ではUTC-4(マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州はUTC-3)だが、パスクア島ではUTC-6となっている。また、マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州を除いて夏時間を実施している。 治安→詳細は「チリにおける犯罪」を参照

チリは中南米の国の中では治安が良い国とされてきたが、2013年以降は悪化傾向にあり、貧富の格差の拡大も相まって地方にも犯罪が波及しつつある。そのため防犯意識を持って行動する必要があるとされる[38]。 経済→詳細は「チリの経済」を参照

2021年のチリの名目GDPは、世界44位であり、3,167.70億USドルである[39]。チリのGDPは、2000年代から大幅に成長しており、4倍以上の著しい伸び率が見られる[40]。2022年9月時点では、経済活動指数の変動も少なく、国民の生活は比較的安定している[41]。しかし、失業率は7.9%と未だに高い水準であり、日本の3倍以上にもなる[42]。  アジア太平洋経済協力(APEC)に加盟しており、メルコスール準加盟国であるゆえに南米共同体にも加盟している。また、ブラジルやアルゼンチンなどともにラテンアメリカで最も工業化された国の一つであり、域内ではベネズエラ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコとともに中進国とされ、2007年からOECD加盟に向けて交渉を進め、2010年5月7日に加盟を果たした。 経済はほとんど輸出により成り立っている[43]。輸出品目の第2位は農業関連製品で、第1位は以前より世界一の生産量を誇る銅である。1970年代初頭は輸出品の70%を銅が占めていたが、現在は40%とその重要度は低下している。最近では、各地で産出される良質なワイン、サーモン、木材パルプの輸出が始められた[44]。 チリ北部の主要産業は鉱業であるが、南部には大規模な農業、酪農がある。バルパライソといった主要港のある中央部にはサービス業と工業が集中している。チリのサービス業部門は大きく、世界で最も自由化され先端をいく通信インフラが整っている。1990年代のにわか景気では、毎年7 - 12%の経済成長を記録したが、1997年のアジア通貨危機以降は、年3%にまで落ち着いた。 近年、欧州連合(EU)、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、韓国などと自由貿易協定を結んでいる。日本のほかカナダ、メキシコやニュージーランド、オーストラリア、シンガポールなど一部の東南アジア諸国とはともにTPP11署名国である[28]。 第一次産業 農業→「チリの農業」を参照

農業では、果樹類の生産が特筆される。16世紀からポトシ市場向けにワインの原材料としてぶどうが広く生産されている。1970年代には過剰生産とワインの品質低下がたたって、一時生産量が低迷したが、ワインの品質改良などの地道な努力が功を奏し、1990年代以降は再び生産量を増やしている。日本のワイン輸入量の国別シェアで、フランスなど南欧諸国を上回り首位となっている(2018年)[45]。 農業従事者は、2005年にはチリの労働者の13.2%を占めている。  チリの主な農産物は、穀物であるオート麦、トウモロコシ、小麦、果物 - 桃、リンゴ、ナシやブドウと野菜ニンニク、タマネギ、アスパラガスと豆などである。果物や野菜の輸出は、アジアと欧州市場である。 林業→「チリの林業」を参照

林業については、国土の2割が森林となっており木材生産が盛んに行われてきたが、1980年代以降、アメリカ合衆国や日本の業者が進出し、パルプ用の木材チップの生産を飛躍的に高めた。南部のパタゴニア地方を中心とした原生林での生産が有望視されているが、無秩序に近い環境破壊を訴える自然保護団体も存在し、先住民マプーチェ人をはじめとする現地の住民も無軌道な乱伐に反対している。 水産業近年では、チリはノルウェーとともにサケの世界有数の輸出国となっている。 漁業については、東太平洋がアンチョビなどの好漁場であり、古くから活発に漁業が営まれてきた。気候や地形の類似点から、北半球のサケ類の移植が進められたが、自然放流により再生産を図る計画は失敗。しかし、代わりに始まったサケ類の養殖事業は大成功を収め、2005年には世界のサケ類の養殖生産高の3分の1、約60万トンを誇る規模(世界第2位)となっている。 鉱業→「チリの鉱業」を参照

鉱業については、地下資源、特に金属鉱物資源に恵まれている。2003年時点で、銅の採掘量は世界一であり、490万トンに達する。これは世界シェアの36.0%に相当する。銀は1,250トンであり、世界第6位、シェア6.7%である。金の世界シェアも1.5%である。このほか、亜鉛、鉄、鉛を産出する。 金属以外の無機鉱物資源では、ヨウ素、硫黄、塩、カリ塩、リン鉱石が有望であり、リン鉱石以外は世界シェア1%を上回る。有機鉱物資源も見られるが、規模は小さい。たとえば、石炭の産出量は43万トンに留まる。19世紀に火薬の原料として世界最大の産出量があったアタカマ砂漠のチリ硝石は20世紀に入ると化学製品に押され役目が終わった。   チリのアントファガスタ州タフレタルでアメリカ大陸最古の酸化鉄採掘が始まった[46][47]。北部鉱山チャニャルシヨでは銀・硝石と連続する石炭採掘がチリ経済を主要な役割へと導いた。[48][49] 鉱業は、国内15地域のうち13地域で存在し、25種類の製品を産する。特にタラパカ、アントファガスタ、アタカマ地域の主要な経済活動であり、コキンボ、バルパライソ、オヒギンス地域でも非常に重要である。マガヤネス地域では石油生産が重要である。 主な製品は銅で、世界の36%を供給する世界最大の生産国であり、世界の銅埋蔵量の28%を占めている。チリの輸出の30%を占める銅鉱山アカウントは1970年には60%以上をカバーしていた。世界最大の銅会社、国営コデルコは、チュキカマタ、エルテニエンテで世界最大の露天掘りおよび地下の主要鉱床で操業している。 鉄、モリブデン、硝石、銀 - 金のような他の資源開発も重要である。2012年に、鉱物の世界生産の37%がこの国に集中しており、さらにリチウムの世界埋蔵量の21.9%が存在する。ラピスラズリは、チリ北部コムバルバラ地域に原石が豊富に存在すると1984年に宣言された貴重な装飾用の石である。 観光→「チリの観光」を参照

近年、観光業も成長を続けている。南部の森林地帯の荒々しい美しさ、北部のアタカマ砂漠の広漠とした風景、5月から9月にかけてのアンデス山脈のスキーシーズンが観光客を惹きつけている。また、パタゴニアや、モアイなどの独自の観光資源を持つラパ・ヌイ島(イースター島)も観光地としての人気がある。その他にはビーニャ・デル・マルなどのビーチ・リゾートも存在するが、寒流であるペルー海流(フンボルト海流)の影響のため、チリの海は海水浴には適していない[50]。 観光は、2005年にこの部門は国のGDPの1.33%に相当し、15億ドル以上を生成して13.6%増加した1990年代半ば以降、チリの主要な経済資源の一つとなっている。海外での観光振興では、チリは2012年に合計600万ドルの資金を投資した[51]。 観光客が本土への全ての訪問の1.8%に達したとき、世界観光機関(WTO)によると[52]、チリのラテン語圏の外国人観光客のための政策は2010年に始まったという[53]。その年、国は1,636万ドルの売上高を挙げ、観光客は276万人に達した。これらの訪問者のほとんどは、アルゼンチンや大陸の国から来た人々であった[54]。しかし近年の最大の成長は、主にドイツなどのヨーロッパからの訪問者に対応したことである。2011年第1四半期中に、その年の終わりまでに合計306万人となった前年同期比9.2%の増加を表す104万人以上の観光客が来訪した。一方では、合計372万人のチリ人が、2011年に他の国を訪問した[55]。 起業チリは、COVID-19流行前の2019年、GEM(Global Entrepreneurship Monitor)の研究における総合起業活動指数®(TEA)が世界1位である[56]。チリ政府は、2010年よりStart-Up Chileを設立し、2021年には、資金提供や資金調達プラットフォームを設立し、[57]スタートアップを試みる企業への支援を行っている。しかし、事業の休業や廃業も多くみられる。革新的な世界のスタートアップ100社が選出された「テクノロジー・パイオニア・コミュニティ2022」では、チリ発のスタートアップとして、ホームとグロバル66の2社が選出された。チリからは継続的に選出されており、今後の成長が期待される[58]。 インフラエネルギー→「チリのエネルギー」を参照

チリでは、再生可能資源があまり多くないため化石燃料に依存しており、その価格と国際情勢に大きく左右される。2010年には、消費量の30%に相当する日量10640バレルの石油を南部で生産し、残りは輸入された。  また、国内で消費される天然ガスの約53%が輸入されている。推計によると、2009年の消費量、28.4億立方メートルの47.53パーセントに相当する13.5億立方メートルが輸入された。 2000年代のを通して、アルゼンチンはパイプラインを介して主要な輸入元であったが、2009年にキンテロ港に液化天然ガス(LNG)ターミナルが開設され、輸入元を世界中に多様化している。 チリでは、ノルテグランデ、電力中央相互接続システム、電力システム、アイセン電力システム、マガジャネスの相互接続システムの4つの電力システムがある。2008年には電力生産は、主に火力発電により、次に水力発電によって生成され、6万280ギガワット時であったと推定される。また、818ギガワット時は、アルゼンチン北部から電気を輸入する計画があったが、実際に輸入されたのは2009年であった。水力発電の発電量が少ないのは、ダムの建設による環境や生態系の破壊を防止するために、政府は水力埋蔵量の20%未満に抑えている。 チリの最初の水力発電は、トーマス・エジソンによって設計され、1896年にロタに建てられた南米で2番目の水力発電所であるチビリンゴ水力発電所である。 現時点では原子力発電所はないものの、2006年には原子力エネルギーの安全な使用の技術的実現可能性についての議論が始まった。再生可能な資源の候補としては、風力発電、地熱、潮力、太陽光、太陽熱などがある。 電気通信 →「チリの通信」を参照

チリは、本島と南極基地を含め、国土の多くをカバーする通信システムを持っている。1968年にはエンテルチリ社が所有する、ラテンアメリカで最初の南極衛星通信地球局が稼働した[59]。 2012年には327.6万の固定電話回線と2,413万の携帯電話加入者がいる[60][61]。チリは2009年、携帯電話100%普及率を達成した第三のラテンアメリカの国となった[62]。また、ネットブック、スマートフォン、タブレット-含む人あたりのモバイルブロードバンドサービスの消費量は、OECD平均に等しかった[63]。この現象は、他の要因の中で自由な競争、MVNOの市場参入や番号ポータビリティを保護するための政策が愛用した。 2010年の人間開発指数によれば、チリは100人あたり32.5のインターネットユーザーがいる[64]。 1987年に国別トップレベルドメイン「.cl」が登録され、1993年に最初のラテンアメリカのWebサーバがチリに設置された[65][66]。 世界は2011年にソーシャルネットワークに多くの時間を捧げた[67]。2013年には総人口の66.5%のインターネット普及率であり[68][69]、ブロードバンド普及率は、ラテンアメリカ中で最高であった。 2014年に国内でのインターネットとの統合は、ラテンアメリカでもっとも大きかった[70]。 交通  →詳細は「チリの交通」を参照

航空→「チリの空港の一覧」を参照

フラッグ・キャリアである、LATAM チリが、イースター島を含むチリ国内のみならず、ヨーロッパやオセアニア、北アメリカなど世界各国への路線網を築いている。ハブ空港はアルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港で、多くの外国航空会社も乗り入れている。 鉄道→「チリの鉄道」を参照

細長い国土を縦に貫く「チリ縦貫鉄道」と、そこから分かれてアンデス山脈や太平洋側の町を結ぶ「支線」が国内の鉄道を構成している。詳細はチリの鉄道を参照。 チリ国鉄が後述の近郊電車のほか、サンティアゴと中部のタルカ・チリャンの間に中距離電車を、コンセプシオンやテムコの間に季節運行の夜行列車を走らせている。南部のプエルトモントを発着する夜行列車は「車両の老朽化」を理由として、2003年に運行が休止された。 サンティアゴ大都市圏にはメトロトレンと呼ばれる近郊電車が運行されているほか、サンティアゴの都心にはフランスの協力で建設された5路線の地下鉄(メトロ=Metro)があり、さらに数年以内には2路線の開通が予定されている。渋滞の影響を受けない交通機関として信頼されている。 また、バルパライソと郊外のビニャ・デル・マールの間にはMervalと呼ばれる近郊電車が、コンセプシオンとその近郊の間にはビオトレンと呼ばれる近郊電車が運行されている。 鉄道による貨物輸送も盛んであり、特に鉱石や木材、水産物などの運搬に重宝されている。 道路サンティアゴ近郊には高速道路網があるほか、パンアメリカンハイウェイが国内を通っており、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスや、ペルーの首都リマとの間を結んでいる。 国民→詳細は「チリの人口統計」を参照

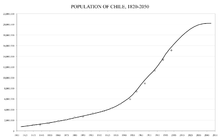

独立直後の1830年にようやく100万人を越えたチリの人口は、1960年のセンサスでは737万4,115人、1970年のセンサスでは888万4,768人、1983年年央推計では約1,168万人となった。 人口→詳細は「チリ人」を参照

チリの人口は約1,750万人ほどであり[71]、1990年代から出生率の低下とともに人口増加率は低くなっている。2050年までには人口2,020万人に達すると見積もられている。国民の85%が都市部に居住し、そのうち40%が大サンティアゴ都市圏に居住している。 チリの国民は約95%がヨーロッパ系の白人もしくはメスティーソであり[72][73]、人口の52.7%[74]が純粋な白人であり、44.1%がメスティーソとなっている[75]。 そのほか、インディヘナとしては、パスクア島(イースター島)にはポリネシア系の、北部のアンデス山岳地帯にはケチュア人やアイマラ人など、南部ビオビオ川以南の森林地帯にはマプーチェ人が、その他にはピクンチェ人、ウイリンチェ人、アタカメーニョ人、ディアグイタ人、ペウエンチェ人などが、クリストファー・コロンブスの到来以前より居住しており、こうしたインディヘナを合わせると全人口の5%ほどになる。また、きわめて少数であるが、植民地時代に連れて来られた黒人奴隷の子孫としてアフリカ系チリ人が存在するが、チリの黒人は人口の1%に満たない。 ヨーロッパからの移住は19世紀に加速した。特に南部のマプーチェ人の土地がアラウカニア制圧作戦により国家に併合されると、隣国のアルゼンチンやブラジルほどの規模ではないが、スペインやバスク地方(バスク系チリ人)、クロアチア、イタリア、ドイツ、フランス、パレスチナ(パレスチナ系チリ人)などから移民が導入され、東ヨーロッパとアイルランド(アイルランド系チリ人)からも少数が移住した。日本からの集団移民は行われておらず、移住したペルーやボリビアなどから再移住した日系チリ人がごく少数存在するのみである。 言語→詳細は「チリの言語」を参照

チリの公用語はスペイン語(チリ・スペイン語とチロエ・スペイン語)であり、日常生活でも広く使われている。そのほかにはインディヘナによってマプーチェ語や、ケチュア語、アイマラ語、ラパ・ヌイ語、ウイリンチェ語などが話されており、植民地時代にマプーチェ人はアラウカナイゼーションを進めたため、マプーチェ語はチリ最大の非公用語言語となっている。また、移民のコミュニティ内でドイツ語やイタリア語やクロアチア語が話されることもある。 宗教→詳細は「チリの宗教」を参照

伝統的にローマ・カトリックの国であるが、2012年の国勢調査で自らをカトリックと回答した国民は66.6%と、前回(2002年)の70%から減少した[76][77]。プロテスタントは人口の17%で、その9割はペンテコステ派であった。無宗教や無神論者、不可知論者と回答した国民は全体の12%であった。 2010年のコピアポ鉱山落盤事故では、坑内に閉じ込められた作業員が、聖書と十字架像を所望したり、聖書をもとに作られた映画が地上から提供されるなどした。 婚姻通常、婚姻によって改姓することはない(夫婦別姓)。社交上「de+夫の姓」を追加した複合姓を用いることもあるが、一般的ではなくなりつつある[78]。 保健平均寿命は78.8歳と先進国並み[79]。ユニバーサルヘルスケアが達成され、医療支出の33%が自己負担である[79]。 →「チリの医療」も参照

教育→詳細は「チリの教育」を参照

チリの教育は、2009年の教育法(LGE)によって支配される。 19世紀にフランスとドイツの制度を参考に近代的教育制度が確立された。6歳から13歳までの8年間の初等教育と前期中等教育が無償の義務教育期間となり、その後4年間の後期中等教育を経て高等教育への道が開ける。 識字率は約96.4%[80]であり、これはアルゼンチン、ウルグアイ、キューバと共にラテンアメリカでもっとも高い部類に入る。 代表的な高等教育機関としては、チリ大学(1738年、1842年)、サンティアゴ・デ・チレ大学(1848年)、チリ・カトリック大学(1888年)などが挙げられる。 文化→詳細は「チリの文化」を参照

スペイン人による征服以前のチリの文化はインカ帝国とマプーチェ人によるものが主流だったが、スペインによる征服後はスペイン人の文化的影響を強く受けた。19世紀初頭の独立後にはエリート層が憧れを抱いたイギリス、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国の文化の影響を受けた。また、19世紀後半のドイツ移民の影響により、特に南部のバルディビアやプエルト・モントにはドイツのバイエルン地方の文化の影響が強い。また、ウアッソという独自の農村的文化アイデンティティを表す表象が存在する[81][82][83][84][85]。 食文化 チリ料理はスペイン植民地時代の料理に伝統を持つ。トマト、ジャガイモ、トウモロコシ、牛肉、羊肉が使われ、長い海岸線を有するために大海産国であることもあって魚介類を使う料理も多い。 代表的なチリ料理としてはカルネラ、カルボナーダ、アサード、クラント、ウミータ、パステル・デ・チョクロ、エンパナーダなどが挙げられる。北部のかつてペルー領だった地域ではセビッチェが食べられることもある[86]。 チリはワインの大生産国として知られ、チリワインはアジェンデ政権末期に品質を落としたものの、高い品質で知られる。ワインの他の地酒としてはチチャやピスコ・デ・チレが挙げられる。また、南部ではアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル南部などと同様にマテ茶を飲む習慣がある。 文学チリは大衆的伝統の中で多くの詩人を生み出してきた[87]。これはチリの文学者の持つ長い歴史に相応して重要なことであり、特に詩の分野において傑出した人物としてはニカノル・パラ、ビセンテ・ウイドブロ、ホルヘ・テイジエール、エンリケ・リン、ゴンサロ・ロハス、パブロ・デ・ロカが挙げられ、ガブリエラ・ミストラルとパブロ・ネルーダはノーベル文学賞を[88]、ミストラルは1945年に、ネルーダは1971年にそれぞれ受賞した。 小説の分野で代表的な作家としては、フランシスコ・コロアネ、マヌエル・ロハス、ホセ・ドノソ、ルイス・セプルベダ、ロベルト・ボラーニョ、イサベル・アジェンデ、ホルヘ・エドワーズ、ゴンサロ・ロハス、マルセラ・パスなどが挙げられる。ホルヘ・エドワーズは1999年に、ゴンサロ・ロハスは2003年にセルバンテス賞を受賞した。マルセラ・パスはパペルーチョと呼ばれる児童文学の作家である[89][90][91]。 音楽チリのフォルクローレにおいてはクエッカと呼ばれるリズムが中央部で発達し[92]、そのほかに北部のケチュア人、アイマラ人にはワイニョなどが、南部のマプーチェ人や、パスクア島のポリネシア系住民にも独自のフォルクローレが存在する。 1960年代前半に特に活躍したフォルクローレグループとしてはロス・デ・ラモンが挙げられる。1960年代後半からは政治と強く結びついたフォルクローレ、ヌエバ・カンシオンが流行した。ビオレータ・パラ、ビクトル・ハラ、インティ・イリマニ、イジャプー、キラパジュンなどが活躍していたが、1973年のクーデター後に軍事政権によって音楽家が殺害・拷問・追放されるとヌエバ・カンシオンは衰退することになった。 2009年12月5日、首都サンティアゴ・デ・チレでハラの葬儀が催され、数万人の市民が参加した。1973年当時、ピノチェト軍事独裁政府の弾圧によってハラの葬儀を公式に開催することができなかった。死後36年を経て公式の葬儀が行われ、バチェレ政権の閣僚や政党幹部らも参加した。 ポピュラー音楽においては、ロックは60年代に中産階級によって始められ、軍政期を通してインカ・ロックなどの形態で独自の発達をたどることになった。その後、80年代に軍事政権の言論弾圧が一時期弱まると[93]、ロックはフォルクローレよりも盛んになり、チリ・ロックはメキシコなどのラテンアメリカ市場でも成功するミュージシャンを生み出している。代表的なミュージシャンとしてはロス・ジョッカーズ、ロス・トレス、ロス・プリシオネロス、ロス・ブンケルス、ラ・レイ、クダイなどが挙げられる。フォルクローレに独自のプログレッシヴ・ロック的な風味を加えたバンド「Los Jaivas」は国外でも高く評価されており、1960年代後半にデビューして以来、現在も現役で活動している[94]。 映画→詳細は「チリの映画」を参照

チリ出身の著名な映像作家としては、『戒厳令下チリ潜入記』『サンディーノ』のミゲル・リティン、『クリムト』(2006)のラウル・ルイス、ボリス・ケルシア、アレハンドロ・ホドロフスキー(チリ出身)などが挙げられる。 世界遺産→詳細は「チリの世界遺産」を参照

チリ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件存在する[95][96]。

祝祭日→詳細は「チリの祝日」を参照

スポーツ→詳細は「チリのスポーツ」を参照

→「オリンピックのチリ選手団」も参照

→詳細は「チリのサッカー」を参照

チリ国内でも他のラテンアメリカ諸国と同様に、サッカーが圧倒的に1番人気のスポーツとなっている。サッカーは19世紀にイギリス人によってチリにもたらされ、1933年にはプロリーグのプリメーラ・ディビシオンが創設された。主なクラブとしては、コロコロ、コブレロア、ウニオン・エスパニョーラ、ウニベルシダ・デ・チレ、ウニベルシダ・カトリカなどが挙げられる。欧州のビッグクラブで活躍した選手には、アレクシス・サンチェスやクラウディオ・ブラーボ、アルトゥーロ・ビダルがいる[97]。 チリサッカー連盟(FFC)によって構成されるサッカーチリ代表は、FIFAワールドカップには自国開催となった1962年大会で3位に輝いている。さらに1998年大会に出場した際には、「4チーム制によるグループリーグを3引き分け(0勝で勝ち点3)で突破し、決勝トーナメントに進出する」という珍しい記録をもつ。これは「8グループ、上位2チーム勝ち上がり」の1998年大会以降では初であり、現在まで唯一のケースとなっている。 チリ代表は近年コパ・アメリカでの躍進も著しく、2015年大会で初優勝を果たすと[98]、翌年に行われた「100周年記念大会」であるコパ・アメリカ・センテナリオでも、リオネル・メッシのいるアルゼンチン代表を決勝で破って優勝し、大会連覇を達成した。また、FIFAコンフェデレーションズカップの2017年大会では、決勝に進出したがドイツ代表に0-1で敗れ準優勝となった。 科学技術→詳細は「チリの科学技術」を参照

多数の科学刊行物によると、チリは2011年時点、ラテンアメリカで4位、世界で38位の科学的特許を持つ。また南極に4つの通年運用拠点、夏の間活動する8つの一時的な拠点を所有している。  天体観測においては、パラナル天文台、世界最先端の国際共同利用施設であるALMA、世界最大級の国際共同利用施設であるラ・シヤ天文台など12のステーションがあり、世界の天文観測施設の40%が集中している。しかし、ラスカンパナス天文台での巨大マゼラン望遠鏡やパチョン山での大型シノプティック・サーベイ望遠鏡の建設決定、OWL望遠鏡計画におけるE-ELTの建設決定、ALMAの拡大などにより、今後数十年で世界全体の約70%へと拡大する見込みである。 国の象徴 チリの紋章には、国の動物であるコンドル(Vultur gryphus、山岳地帯に棲む大型の鳥)とアンデスジカ(Hippocamelus bisulcus、絶滅が危惧されている尾部の白い鹿)が描かれている。これらは国の標語である「理性によって、または力によって」とも関連がある。 国花はコピウエであり、この花は南部の森林地帯に自生している。 著名な出身者→詳細は「チリ人の一覧」を参照

脚注出典

参考文献

関連項目外部リンク政府 日本政府 観光

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||