盛期ルネサンス。歴代ローマ教皇の庇護によりイタリア・ルネサンスの中心はローマに移動した。画像はこの時代に再建がなされたローマのサン・ピエトロ大聖堂の内部。

盛期ルネサンス。歴代ローマ教皇の庇護によりイタリア・ルネサンスの中心はローマに移動した。画像はこの時代に再建がなされたローマのサン・ピエトロ大聖堂の内部。

神聖ローマ皇帝カール5世。スペイン王を兼ねイタリア各地やネーデルラントも支配したが周辺諸国との戦いにも明け暮れた。画像はティツィアーノによる騎馬像(プラド美術館蔵)。

神聖ローマ皇帝カール5世。スペイン王を兼ねイタリア各地やネーデルラントも支配したが周辺諸国との戦いにも明け暮れた。画像はティツィアーノによる騎馬像(プラド美術館蔵)。

「太陽の沈まない帝国」。カール5世の息子フェリペ2世の時代にスペインは目覚ましい発展を遂げ貿易網は地球全体に及んだ。画像はフェリペ2世によって建てられたエル・エスコリアル修道院。ここには王宮も併設されておりフェリペ2世はここで執務を行った。

「太陽の沈まない帝国」。カール5世の息子フェリペ2世の時代にスペインは目覚ましい発展を遂げ貿易網は地球全体に及んだ。画像はフェリペ2世によって建てられたエル・エスコリアル修道院。ここには王宮も併設されておりフェリペ2世はここで執務を行った。

16世紀(じゅうろくせいき)は、西暦1501年から西暦1600年までの100年間を指す世紀。

16世紀の歴史

アルマダ海戦(グラヴリンヌ沖海戦)。この戦いでスペインを打ち破ったイングランドは強国としてのしあがることになる。

アルマダ海戦(グラヴリンヌ沖海戦)。この戦いでスペインを打ち破ったイングランドは強国としてのしあがることになる。

イングランド女王エリザベス1世。宗教対立に揺れるイングランドにあって国教会の組織を堅持し「良き女王ベス」と讃えられた。画像は1600年頃に描かれた『虹の肖像』(ハトフィールド・ハウス蔵のサリスベリー・コレクション)。

イングランド女王エリザベス1世。宗教対立に揺れるイングランドにあって国教会の組織を堅持し「良き女王ベス」と讃えられた。画像は1600年頃に描かれた『虹の肖像』(ハトフィールド・ハウス蔵のサリスベリー・コレクション)。

スコットランド女王メアリー。元フランス王妃でもありイングランド王位継承者でもあったため、イングランドへ亡命後の人生は数奇なものとなった。最後はエリザベス1世の命で処刑されるが、現イギリス王室にその血は受け継がれている。画像はエルミタージュ美術館蔵の肖像。

スコットランド女王メアリー。元フランス王妃でもありイングランド王位継承者でもあったため、イングランドへ亡命後の人生は数奇なものとなった。最後はエリザベス1世の命で処刑されるが、現イギリス王室にその血は受け継がれている。画像はエルミタージュ美術館蔵の肖像。

イエズス会の躍進。対抗宗教改革の旗手であったイエズス会は大航海時代の風潮と相俟って新大陸からアジア各地にキリスト教を拡げた。画像は原田家本「紙本著色聖母十五玄義・聖体秘蹟図」に描かれたロヨラとザビエル(京都大学総合博物館蔵)。

イエズス会の躍進。対抗宗教改革の旗手であったイエズス会は大航海時代の風潮と相俟って新大陸からアジア各地にキリスト教を拡げた。画像は原田家本「紙本著色聖母十五玄義・聖体秘蹟図」に描かれたロヨラとザビエル(京都大学総合博物館蔵)。

南蛮人の到来。1543年のポルトガル人の種子島到着により、ヨーロッパ人の来訪は日本にまで及んだ。画像は伝狩野内膳『南蛮屏風』の一部(リスボン国立古美術館蔵)。

南蛮人の到来。1543年のポルトガル人の種子島到着により、ヨーロッパ人の来訪は日本にまで及んだ。画像は伝狩野内膳『南蛮屏風』の一部(リスボン国立古美術館蔵)。

ベレンの塔。ポルトガル最盛期を代表するマヌエル1世幸運王がヴァスコ・ダ・ガマのインド航路発見とポルトガルの発展を記念して建造した要塞。

ベレンの塔。ポルトガル最盛期を代表するマヌエル1世幸運王がヴァスコ・ダ・ガマのインド航路発見とポルトガルの発展を記念して建造した要塞。

ベニン王国。西アフリカのナイジェリアにあったこの王国はポルトガルとの交易で16世紀から17世紀に繁栄した。画像は青銅製の三人で並び立つベニンの戦士像(ハーバード大学ピーボディ博物館蔵)。

ベニン王国。西アフリカのナイジェリアにあったこの王国はポルトガルとの交易で16世紀から17世紀に繁栄した。画像は青銅製の三人で並び立つベニンの戦士像(ハーバード大学ピーボディ博物館蔵)。

黄金郷トンブクトゥ。サハラ交易により塩・黄金・奴隷といった物資がここを経由し運ばれた。レオ・アフリカヌスらの旅行者はその豊かな富を驚嘆しつつ記録を残している。画像はトンブクトゥのサンコレ・モスク。

黄金郷トンブクトゥ。サハラ交易により塩・黄金・奴隷といった物資がここを経由し運ばれた。レオ・アフリカヌスらの旅行者はその豊かな富を驚嘆しつつ記録を残している。画像はトンブクトゥのサンコレ・モスク。

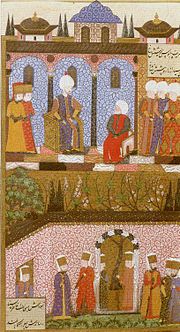

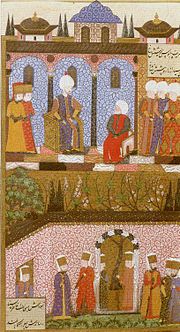

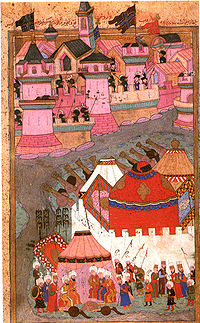

バルバリアの海賊。北アフリカのアルジェリアを根拠地とするバルバロス・ハイレッディンはオスマン朝に帰順して大提督となり地中海のキリスト教諸国を圧倒した。画像はイスタンブルのトプカプ宮殿でスレイマン1世に謁見するバルバロス。

バルバリアの海賊。北アフリカのアルジェリアを根拠地とするバルバロス・ハイレッディンはオスマン朝に帰順して大提督となり地中海のキリスト教諸国を圧倒した。画像はイスタンブルのトプカプ宮殿でスレイマン1世に謁見するバルバロス。

アステカ皇帝モクテスマ2世。スペイン人コルテスの侵略に遭い事故に巻き込まれ事実上の最後の皇帝となった。画像は17世紀に皇帝を描いた再現画。

アステカ皇帝モクテスマ2世。スペイン人コルテスの侵略に遭い事故に巻き込まれ事実上の最後の皇帝となった。画像は17世紀に皇帝を描いた再現画。

インカ皇帝アタワルパ。スペイン人ピサロの侵略に遭い処刑され事実上の最後の皇帝となった。画像はグァマン・ポマの『新しい記録と良き統治』の挿絵。

インカ皇帝アタワルパ。スペイン人ピサロの侵略に遭い処刑され事実上の最後の皇帝となった。画像はグァマン・ポマの『新しい記録と良き統治』の挿絵。

万能人レオナルド・ダ・ヴィンチ。「モナリザ」などに見られる巧緻な技術を持つ芸術家であるとともに解剖学・生物学・幾何学・建築学・力学に通じた手稿を残した天才であった。画像はトリノ王宮図書館(英語版)が所蔵するレオナルドの自画像。

万能人レオナルド・ダ・ヴィンチ。「モナリザ」などに見られる巧緻な技術を持つ芸術家であるとともに解剖学・生物学・幾何学・建築学・力学に通じた手稿を残した天才であった。画像はトリノ王宮図書館(英語版)が所蔵するレオナルドの自画像。

ニッコロ・マキャヴェッリ。小国家分立のイタリアにあって強力な政治統合を唱え、そのためには権謀術数をも辞さないという主張は、宗教や道徳から政治を切り離すいわゆる近代政治学の嚆矢となった。

ニッコロ・マキャヴェッリ。小国家分立のイタリアにあって強力な政治統合を唱え、そのためには権謀術数をも辞さないという主張は、宗教や道徳から政治を切り離すいわゆる近代政治学の嚆矢となった。

「エラスムスの世紀」。「人文主義の王者」とも呼ばれたエラスムスは『校訂版 新約聖書』の他『痴愚神礼賛』のような諷刺の効いた著作を含め旺盛な執筆活動を行い、その思想は宗教改革前後の全ヨーロッパを席巻した。画像はハンス・ホルバインによるエラスムスの肖像(ルーヴル美術館蔵)。

「エラスムスの世紀」。「人文主義の王者」とも呼ばれたエラスムスは『校訂版 新約聖書』の他『痴愚神礼賛』のような諷刺の効いた著作を含め旺盛な執筆活動を行い、その思想は宗教改革前後の全ヨーロッパを席巻した。画像はハンス・ホルバインによるエラスムスの肖像(ルーヴル美術館蔵)。

マルティン・ルター。彼が1517年に起こしたヴィッテンベルク大学での「95ヶ条の論題」は西方キリスト教世界を大きく分裂させる端緒となった。画像はルターの友人でもあったルーカス・クラナッハによる肖像画(アウクスブルクの聖アンナ教会(ドイツ語版)蔵)。

マルティン・ルター。彼が1517年に起こしたヴィッテンベルク大学での「95ヶ条の論題」は西方キリスト教世界を大きく分裂させる端緒となった。画像はルターの友人でもあったルーカス・クラナッハによる肖像画(アウクスブルクの聖アンナ教会(ドイツ語版)蔵)。

ジャン・カルヴァン。パリ大学に学び主著『キリスト教綱要』で改革派であることを表明、ジュネーヴで神権政治を行った。画像はユトレヒトのカタリナ修道院博物館(英語版)博物館にあるカルヴァンの肖像。

ジャン・カルヴァン。パリ大学に学び主著『キリスト教綱要』で改革派であることを表明、ジュネーヴで神権政治を行った。画像はユトレヒトのカタリナ修道院博物館(英語版)博物館にあるカルヴァンの肖像。

システィーナ礼拝堂の「最後の審判」。ミケランジェロによる大画面の壁画でキリストの再臨と死者の再生を題材としているが、西ヨーロッパ世界の信仰分裂の苦悩を表しているとも言われ、その複雑な人体表現はマニエリスム芸術の先蹤ともなった。

システィーナ礼拝堂の「最後の審判」。ミケランジェロによる大画面の壁画でキリストの再臨と死者の再生を題材としているが、西ヨーロッパ世界の信仰分裂の苦悩を表しているとも言われ、その複雑な人体表現はマニエリスム芸術の先蹤ともなった。

『ファブリカ』 。ファブリカとは解剖学者アンドレアス・ヴェサリウスの著書『人体の構造』のラテン語での略称のこと。精確で細密な今迄にない写実的な解剖図を添付することで人々を驚かせた。

『ファブリカ』 。ファブリカとは解剖学者アンドレアス・ヴェサリウスの著書『人体の構造』のラテン語での略称のこと。精確で細密な今迄にない写実的な解剖図を添付することで人々を驚かせた。

アントウェルペン。オーストリア系ハプスブルク家の支配下にあったネーデルラントは、スペイン系に支配が移っても長らくヨーロッパ国際貿易の要衝であった。画像はネーデルラントの中心地アントウェルペンにこの世紀に建てられたアントウェルペン市庁舎(英語版、オランダ語版)でマルクト広場に面した、壮麗なルネサンス様式建築である。

アントウェルペン。オーストリア系ハプスブルク家の支配下にあったネーデルラントは、スペイン系に支配が移っても長らくヨーロッパ国際貿易の要衝であった。画像はネーデルラントの中心地アントウェルペンにこの世紀に建てられたアントウェルペン市庁舎(英語版、オランダ語版)でマルクト広場に面した、壮麗なルネサンス様式建築である。

ピーテル・ブリューゲルの絵画世界。聖書などの物語絵を描く一方で、市井の人々の身近な日常を取り上げ、類例のないこの時代の貴重な記録ともなっている。画像は「ネーデルラントの諺」(ベルリン絵画館蔵)。

ピーテル・ブリューゲルの絵画世界。聖書などの物語絵を描く一方で、市井の人々の身近な日常を取り上げ、類例のないこの時代の貴重な記録ともなっている。画像は「ネーデルラントの諺」(ベルリン絵画館蔵)。

サン・バルテルミの虐殺。プロテスタントとカトリックの対立はフランスでは王権をめぐる内戦となり、この混乱からブルボン朝が生まれることになる。画像はスイス・ヴォー州立ローザンヌ美術館蔵のフランソワ・デュボワ(16世紀の画家)(英語版)による同時代の虐殺の記録画。

サン・バルテルミの虐殺。プロテスタントとカトリックの対立はフランスでは王権をめぐる内戦となり、この混乱からブルボン朝が生まれることになる。画像はスイス・ヴォー州立ローザンヌ美術館蔵のフランソワ・デュボワ(16世紀の画家)(英語版)による同時代の虐殺の記録画。

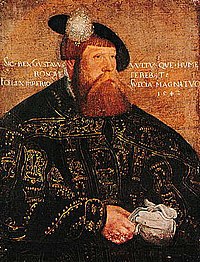

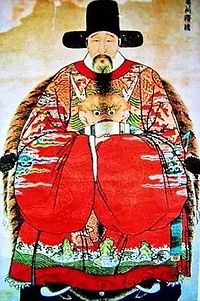

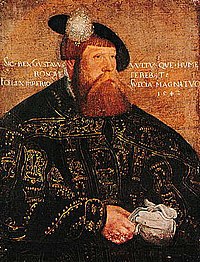

カルマル同盟の解体と再編。デンマーク王クリスチャン2世の「ストックホルムの血浴」によりスウェーデン人の反発が強まり、グスタフ・ヴァーサを国王とするスウェーデン王国がカルマル同盟から独立した。画像はグスタフ・ヴァーサ(グスタフ1世)の肖像。

カルマル同盟の解体と再編。デンマーク王クリスチャン2世の「ストックホルムの血浴」によりスウェーデン人の反発が強まり、グスタフ・ヴァーサを国王とするスウェーデン王国がカルマル同盟から独立した。画像はグスタフ・ヴァーサ(グスタフ1世)の肖像。

奇想の宮廷。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が宮廷をプラハに置いたことにより、この地は学問・芸術・神秘思想の国際マニエリスム文化の中心となった。画像はアルチンボルドによる「ウェルトゥムヌスに扮するルドルフ2世(スウェーデン・スコークロステル城(英語版)蔵)」。

奇想の宮廷。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が宮廷をプラハに置いたことにより、この地は学問・芸術・神秘思想の国際マニエリスム文化の中心となった。画像はアルチンボルドによる「ウェルトゥムヌスに扮するルドルフ2世(スウェーデン・スコークロステル城(英語版)蔵)」。

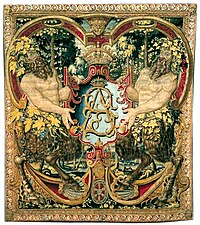

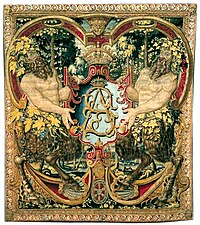

ポーランドの黄金時代(英語版)。ヤゲウォ朝最後の国王ジグムント2世の時代にこの国は経済的にも文化的にも大いに繁栄した。画像はジグムント2世(アウグスト)王のモノグラム「S・A」が刺繡されたタピストリーで1555年頃にブリュッセルで作られたもの。

ポーランドの黄金時代(英語版)。ヤゲウォ朝最後の国王ジグムント2世の時代にこの国は経済的にも文化的にも大いに繁栄した。画像はジグムント2世(アウグスト)王のモノグラム「S・A」が刺繡されたタピストリーで1555年頃にブリュッセルで作られたもの。

イヴァン4世。ロシアを強国にするため各地を征服した一方で、専制君主として恐れられ「雷帝(グローズヌイ)」の異名がついた。画像は雷帝死後間もなく描かれたパルスナ(ドイツ語版)様式の肖像画(コペンハーゲン国立美術館蔵)。

イヴァン4世。ロシアを強国にするため各地を征服した一方で、専制君主として恐れられ「雷帝(グローズヌイ)」の異名がついた。画像は雷帝死後間もなく描かれたパルスナ(ドイツ語版)様式の肖像画(コペンハーゲン国立美術館蔵)。

モスクワの聖ワシリイ大聖堂。ロシアのイヴァン4世(雷帝)がカザン征服を記念して建てたビザンティン様式の教会で、佯狂者聖ワシリイを顕彰している。

モスクワの聖ワシリイ大聖堂。ロシアのイヴァン4世(雷帝)がカザン征服を記念して建てたビザンティン様式の教会で、佯狂者聖ワシリイを顕彰している。

ロシアのシベリア征服の始まり。イヴァン雷帝の時代にコサックのイェルマークに率いられた一群がシビル・ハン国に大勝してその都カシリクを奪取し、以後シベリアにおけるロシアの東方拡大の端緒となった。画像はワシーリー・スリコフの歴史画「イェルマークのシベリア征服」。

ロシアのシベリア征服の始まり。イヴァン雷帝の時代にコサックのイェルマークに率いられた一群がシビル・ハン国に大勝してその都カシリクを奪取し、以後シベリアにおけるロシアの東方拡大の端緒となった。画像はワシーリー・スリコフの歴史画「イェルマークのシベリア征服」。

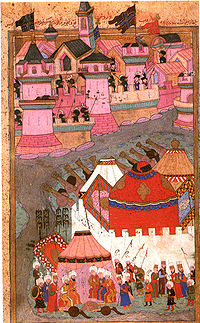

第一次ウィーン包囲。壮麗王とも呼ばれたスレイマン1世の時代にオスマン帝国の領土はハンガリーを含んだ中欧にまで広がり、ヨーロッパ諸国の脅威となった。

第一次ウィーン包囲。壮麗王とも呼ばれたスレイマン1世の時代にオスマン帝国の領土はハンガリーを含んだ中欧にまで広がり、ヨーロッパ諸国の脅威となった。

チャルディラーンの戦い。オスマン朝のイェニチェリ鉄砲隊が、無敵を誇ったサファヴィー朝の騎馬軍団クズルバシュを撃ち破った戦いとして知られている。以後西アジアでも鉄砲や大砲の優位性が認められ、「火薬帝国」と呼ばれる帝国の並立が固定化した。

チャルディラーンの戦い。オスマン朝のイェニチェリ鉄砲隊が、無敵を誇ったサファヴィー朝の騎馬軍団クズルバシュを撃ち破った戦いとして知られている。以後西アジアでも鉄砲や大砲の優位性が認められ、「火薬帝国」と呼ばれる帝国の並立が固定化した。

ムガル帝国のアクバル大帝。帝国の基盤を固める一方でイスラム教徒とヒンドゥー教徒の融和に尽くした賢君とされている。画像は『アクバル・ナーマ』の細密画(ヴィクトリア&アルバート博物館蔵)で戦象に乗って戦うアクバル。

ムガル帝国のアクバル大帝。帝国の基盤を固める一方でイスラム教徒とヒンドゥー教徒の融和に尽くした賢君とされている。画像は『アクバル・ナーマ』の細密画(ヴィクトリア&アルバート博物館蔵)で戦象に乗って戦うアクバル。

シク教の展開。16世紀初めにパンジャーブ地方でナーナクにより創始された。画像はアムリトサルにあるシク教の中心地ハリマンディル・サーヒブ(黄金寺院。1574年着工)。

シク教の展開。16世紀初めにパンジャーブ地方でナーナクにより創始された。画像はアムリトサルにあるシク教の中心地ハリマンディル・サーヒブ(黄金寺院。1574年着工)。

サンカローク窯。タイのスコータイ朝の副都シーサッチャナーライ近郊にあった窯で、ここから数多くの焼き物が輸出された。日本では桃山時代に評価が高まり宋胡禄焼(すんころくやき)の名で知られている。画像はロサンゼルス・カウンティ美術館の所蔵作品。

サンカローク窯。タイのスコータイ朝の副都シーサッチャナーライ近郊にあった窯で、ここから数多くの焼き物が輸出された。日本では桃山時代に評価が高まり宋胡禄焼(すんころくやき)の名で知られている。画像はロサンゼルス・カウンティ美術館の所蔵作品。

アルタン・ハーン。モンゴルを再統一したダヤン・ハーンの孫でトゥメト部を率いたアルタンは、庚戌の変では北京にまで迫り明の人々を恐れさせた。

アルタン・ハーン。モンゴルを再統一したダヤン・ハーンの孫でトゥメト部を率いたアルタンは、庚戌の変では北京にまで迫り明の人々を恐れさせた。

寧波。貿易港として文化都市として知られたが、1523年の寧波の乱では日本船同士が衝突を起こし、以後貿易は制限され倭寇が跳梁するきっかけをなした。画像は寧波に残る1561年に建立された中国最古の書庫「天一閣」。

寧波。貿易港として文化都市として知られたが、1523年の寧波の乱では日本船同士が衝突を起こし、以後貿易は制限され倭寇が跳梁するきっかけをなした。画像は寧波に残る1561年に建立された中国最古の書庫「天一閣」。

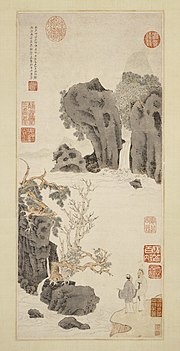

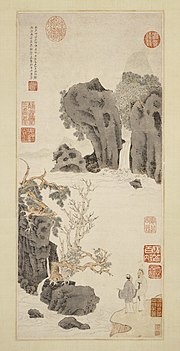

宮廷画家から文人画家へ。明代中期から画壇の中心は文人画となり、沈周を祖とする呉派が伸長した。就中、詩書画に巧みな文徴明は三絶と呼ばれ、90歳の天命を全うし名作を残した。画像は文徴明の「枯木寒泉図」(ロサンゼルス・カウンティ美術館蔵)。

宮廷画家から文人画家へ。明代中期から画壇の中心は文人画となり、沈周を祖とする呉派が伸長した。就中、詩書画に巧みな文徴明は三絶と呼ばれ、90歳の天命を全うし名作を残した。画像は文徴明の「枯木寒泉図」(ロサンゼルス・カウンティ美術館蔵)。

王陽明の登場。明で官学となった朱子学に対し「心即理」や「知行合一」といった理念を掲げたのが陽明学である。明末には陽明学左派の李卓吾のような型破りの学者も現れ、文芸などを通じ思想界はかつてない活気を見せた。

王陽明の登場。明で官学となった朱子学に対し「心即理」や「知行合一」といった理念を掲げたのが陽明学である。明末には陽明学左派の李卓吾のような型破りの学者も現れ、文芸などを通じ思想界はかつてない活気を見せた。

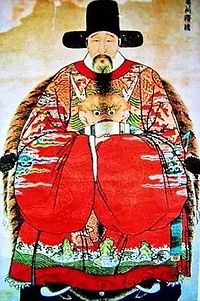

張居正の改革。財政再建と綱紀粛正のため神宗万暦帝のもとで改革を推し進めたのが内閣大学士の張居正である。一条鞭法の導入や全国的な丈量の実施により財政は好転したが、彼の死後、万暦帝の親政で改革はなし崩しにされていった。

張居正の改革。財政再建と綱紀粛正のため神宗万暦帝のもとで改革を推し進めたのが内閣大学士の張居正である。一条鞭法の導入や全国的な丈量の実施により財政は好転したが、彼の死後、万暦帝の親政で改革はなし崩しにされていった。

万暦赤絵。明の中期から後期には五彩など華やかな意匠の陶磁器が発展し、万暦帝の治世に因み「万暦赤絵」と呼ばれた。画像は「五彩竜仙人文尊形瓶(ボルティモア・ウォルターズ美術館蔵)」。

万暦赤絵。明の中期から後期には五彩など華やかな意匠の陶磁器が発展し、万暦帝の治世に因み「万暦赤絵」と呼ばれた。画像は「五彩竜仙人文尊形瓶(ボルティモア・ウォルターズ美術館蔵)」。

雪舟等揚。明に渡って漢画を学んだ雪舟は、山口を拠点に日本各地を遍歴し、戦国画壇の先駆けとなった。画像は雪舟の最晩年にあたる1501年頃に実景をもとに描いた山水画の大作「天橋立図」。

雪舟等揚。明に渡って漢画を学んだ雪舟は、山口を拠点に日本各地を遍歴し、戦国画壇の先駆けとなった。画像は雪舟の最晩年にあたる1501年頃に実景をもとに描いた山水画の大作「天橋立図」。

日本の戦国時代。室町幕府の支配が衰えると各地で群雄が割拠する時代へと突入した。画像は1561年の武田信玄と上杉謙信の激突を描いた「川中島合戦図屛風」(岩国美術館蔵)。

日本の戦国時代。室町幕府の支配が衰えると各地で群雄が割拠する時代へと突入した。画像は1561年の武田信玄と上杉謙信の激突を描いた「川中島合戦図屛風」(岩国美術館蔵)。

石見銀山。1533年の本格的な銀生産が始まって以来、長らく尼子氏と毛利氏の係争の地であった。ここで産出された銀は世界的な規模で流通し、南蛮貿易や中国の秤量貨幣システムにも影響を与えた。画像は石見銀山の氏神である佐毘売山神社。

石見銀山。1533年の本格的な銀生産が始まって以来、長らく尼子氏と毛利氏の係争の地であった。ここで産出された銀は世界的な規模で流通し、南蛮貿易や中国の秤量貨幣システムにも影響を与えた。画像は石見銀山の氏神である佐毘売山神社。

洛中洛外図。応仁の乱後も畿内は争乱が続いたが、京都の復興は目覚ましく、戦国大名もこの地を目指した。画像は織田信長から上杉謙信に送られた「洛中洛外図屛風(上杉本)」(米沢市上杉博物館蔵)で、京都の町衆による祇園祭が描かれている部分。

洛中洛外図。応仁の乱後も畿内は争乱が続いたが、京都の復興は目覚ましく、戦国大名もこの地を目指した。画像は織田信長から上杉謙信に送られた「洛中洛外図屛風(上杉本)」(米沢市上杉博物館蔵)で、京都の町衆による祇園祭が描かれている部分。

織田信長。尾張の領主から身を起こし、駿河の今川氏や美濃の斎藤氏を倒して勢力を拡大、室町幕府を滅ぼし、時代に先んじた政策で天下へ号令をかけた。画像は愛知県豊田市長興寺にある信長の肖像画。

織田信長。尾張の領主から身を起こし、駿河の今川氏や美濃の斎藤氏を倒して勢力を拡大、室町幕府を滅ぼし、時代に先んじた政策で天下へ号令をかけた。画像は愛知県豊田市長興寺にある信長の肖像画。

豊臣秀吉。本能寺の変で横死した織田信長の路線を踏襲して、戦国の混乱に終止符を打ち「天下統一」を成し遂げた。画像は狩野光信による絹本着色「豊臣秀吉像(京都高台寺蔵)」。

豊臣秀吉。本能寺の変で横死した織田信長の路線を踏襲して、戦国の混乱に終止符を打ち「天下統一」を成し遂げた。画像は狩野光信による絹本着色「豊臣秀吉像(京都高台寺蔵)」。

怪物たちのいる地図。16世紀前半に至っても人跡未踏の地域は未だ広大であり、怪物たちが闊歩する想像力豊かな地図が描かれ続けた。画像はオラウス・マグヌスによって描かれ1539年に出版された北欧の海図「カルタ・マリナ」の部分。

怪物たちのいる地図。16世紀前半に至っても人跡未踏の地域は未だ広大であり、怪物たちが闊歩する想像力豊かな地図が描かれ続けた。画像はオラウス・マグヌスによって描かれ1539年に出版された北欧の海図「カルタ・マリナ」の部分。

世界地図の変容。16世紀後半には大航海時代の発見や調査に伴う新しい知見が盛り込まれ、新大陸を含めた今までにない世界地図が生まれた。画像はオランダの地理学者ペトルス・プランシウスにより1594年に作成された世界地図。

世界地図の変容。16世紀後半には大航海時代の発見や調査に伴う新しい知見が盛り込まれ、新大陸を含めた今までにない世界地図が生まれた。画像はオランダの地理学者ペトルス・プランシウスにより1594年に作成された世界地図。

グレゴリウス暦の誕生。それまで用いられてきた古代ローマ時代以来のユリウス暦の大幅な誤差を正すべく、教皇グレゴリウス13世のもと改暦が行われた。これが現行のグレゴリウス暦である。画像は教皇を前に改暦の議論を続ける天文学者たち。

グレゴリウス暦の誕生。それまで用いられてきた古代ローマ時代以来のユリウス暦の大幅な誤差を正すべく、教皇グレゴリウス13世のもと改暦が行われた。これが現行のグレゴリウス暦である。画像は教皇を前に改暦の議論を続ける天文学者たち。

世界

ヨーロッパではルネサンスと宗教改革の嵐により中世的な世界観にかわり、近世的な新しい世界観が生まれた。また、これまで天動説の体系が長らく信じられてきたが、ニコラウス・コペルニクスにより地動説が発表された。当初はなかなか支持を得られず、明確に賛同する天文学者もヨハネス・ケプラーやガリレオ・ガリレイの登場まで現れなかった。暦では、ローマ教皇グレゴリウス13世がユリウス暦を改良して新暦となるグレゴリオ暦を制定すると、まずはカトリック国家で使われ始めたが、世界中に浸透するまでにはまだ時間を要することとなる。

スペインが送り込んだコンキスタドールやヨーロッパからもたらされた伝染病などにより、新大陸の既存の文明であるインカ文明(アンデス文明)、アステカ文明は滅亡、マヤ文明も大きく衰退(17世紀に滅亡)し、大航海時代における「冒険の時代」から「征服の時代」へと移行した。

西洋史では、ルネサンス・宗教改革以降を近世と区分する(イタリア・ルネサンス年表も参照のこと)。

日本

室町時代後期(戦国時代)、安土桃山時代にあたる。

日本は9世紀の平安時代以降、断続的に内戦が続き、16世紀には戦国大名の乱立する状態になったが、天下統一を目前に本能寺の変で自害した織田信長に代わり、家臣の豊臣秀吉が統一を果たした。しかし、秀吉の死後には豊臣政権内の対立が表面化、関ヶ原の戦いにより徳川家康率いる東軍が政権擁護派の石田三成ら西軍に勝利を収め、家康の覇権を決定的なものとした。

中国・アジア

中国では明朝時代中期から後期にあたる。

アジア各国では新たな繁栄の時代となり、国内政治が充実し、文化・経済が発展した。新大陸や日本から流れた大量の銀が世界的なインフレーションを起こし(価格革命)、西欧・アジアの経済が急速に拡大した。

できごと

1500年代

- 1501年

- 1501年頃

- 1502年

- 1503年

- 1503年頃

- 1504年

- 1505年

- 1506年

- 1507年

- 1508年

- 1509年

1510年代

- 1510年

- 1511年

- 1512年

- 1513年

- 1514年

- 1515年

- 1516年

- 1517年

- 1518年

- 1519年

1520年代

- 1520年

- 1521年

- 1522年

- 1523年

- 1524年

- 1525年

- パヴィアの戦いでフランス王フランソワ1世が神聖ローマ皇帝カール5世により捕虜になる。

- ポーランド王ジグムント1世がドイツ騎士団総長アルブレヒトを臣従させる。

- 1526年

- 1527年

- 1528年

- 1529年

1530年代

- 1530年

- 1531年

- 1532年

- 1533年

- 1534年

- 1535年

- 1536年

- 1537年

- 1538年

- 1539年

1540年代

- 1540年

- 1541年

- 1542年

- 明で嘉靖帝暗殺未遂事件(壬寅宮変または宮婢の変)。

- アルタン・ハンが山西省に侵入し各地で虐殺・略奪する。

- 教皇パウルス3世によりローマに異端審問所(検邪聖省)が設置される。

- この年までにイングランドの全ての修道院が解散され、王室による財産没収が完了。

- スペインがリマを首都にペルー副王領を設置。

- ラス・カサスの『インディアスの破壊についての簡潔な報告』が公表され、インディアス新法が制定される。

- 1543年

- 1544年

- 1545年

- 1546年

- 1547年

- 1548年

- 1549年

1550年代

- 1550年

- 1551年

- 1552年

- 1553年

- 1554年

- 1555年

- 1556年

- 1557年

- 後奈良天皇が没し、第106代正親町天皇が践祚。

- ポルトガルのマカオ永久居留権が明に認められる。

- スペインで第1回目の国家破産(国庫支払い停止宣言:バンカロータ)。

- スペインの国家破産は国王フェリペ2世在世中の1557年、1560年、1575年、1596年の4回起きる。

- 1558年

- 1559年

1560年代

- 1560年

- 1561年

- 1562年

- 1563年

- 1564年

- ムガル皇帝アクバルがヒンドゥー教徒へのジズヤ(人頭税)を廃止する。

- ロシア皇帝イヴァン4世が退位を宣言。

- 1565年

- 1566年

- 1567年

- 1568年

- 1569年

1570年代

- 1570年

- 1571年

- 1572年

- 1573年

- 1574年

- 1575年

- 1576年

- 1577年

- 1578年

- 1579年

1580年代

- 1580年

- 石山合戦が終結し、顕如が石山を退去。大村純忠が長崎をイエズス会に寄進する。

- 明の張居正が「万暦の丈量」を実施し、一条鞭法が普及する。

- スペインがポルトガルを併合し、アジア航路も支配下に置く。

- フランシス・ドレークが二番目の世界周航を達成。

- ムガル皇帝アクバルがイエズス会士ロドルフォ・アクワヴィヴァらを招聘し布教を許可する。

- 1581年

- 1582年

- 1583年

- 1584年

- 1585年

- 1586年

- 1587年

- 1588年

- 1589年

1590年代

- 1590年

- 1591年

- 1592年

- 1593年

- フランス国王アンリ4世がカトリックに改宗する。

- シサクの戦いで、クロアチアとカルニオラ(スロベニアの一部)連合軍がオスマン軍を破る。

- 1594年

- 1595年

- 豊臣秀次が謀叛の疑いにより、切腹を命じられる。聚楽第の破却。

- 豊臣秀吉による京都東山方広寺大仏殿が完成し、千僧供養が行われる。

- 1596年

- 1597年

- 1598年

- 1599年

1600年代

人物

ヨーロッパ

イタリア

ポルトガル

スペイン

ネーデルラント

神聖ローマ帝国

スイス

フランス

イングランド

スコットランド

北欧

ハンガリー・ポーランド他

ロシア

南北アメリカ

北アフリカ・西アジア・中央アジア

南アジア

東南アジア

東アジア

明

越南

モンゴル

チベット

朝鮮

日本

架空のできごと

事件

誕生

脚注

出典

関連項目

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、16世紀に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、16世紀に関するカテゴリがあります。