|

トルコ

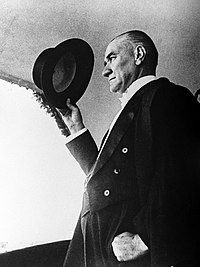

トルコ共和国(トルコきょうわこく、トルコ語: Türkiye Cumhuriyeti、英: Republic of Türkiye[6])、通称トルコは、西アジアに位置するアナトリア半島(小アジア)と東ヨーロッパに位置するバルカン半島東南端の東トラキア地方を領有する共和制国家。首都はアンカラ[7]。 アジアとヨーロッパの2つの大州にまたがる。北は黒海とマルマラ海、西と南は地中海(西はエーゲ海)に面する。陸上国境は、西でブルガリア、ギリシャと、東でジョージア(グルジア)、アルメニア、アゼルバイジャン、イラン、イラク、シリアと接する。 概要トルコは古来からヨーロッパとアジアの架け橋的な立ち位置として存在し続けている大統領制の単一国家であり、現在8,500万人以上の人々が住んでいる。その殆どはトルコ人で占められており、住民の一部に数え上げられるクルド人は国内の少数民族の中で最多となっている[8]。同国は公式には世俗国家となっているが、人口の大多数はイスラム教徒となっている。イスタンブールは最大の都市で同国経済ならびに金融の中心地となっており、アンカラは首都であると同時に2番目に大きな都市である。その他の主要都市には、イズミル、ブルサ、アンタルヤなどがある。 少なくとも後期旧石器時代には現在のトルコ地域に人間が住んでいた[9]。ギョベクリ・テペのような重要な新石器時代の遺跡や、最初期の農業地帯の幾つかが残存する同地域には、色々な人種の古代人たちが居住していた[10]。特にハッティ人は、ヒッタイト人などのアナトリアの住民に同化されていた[11]。 古代アナトリアは、アレキサンダー大王の征服に続いて文化的なギリシャ化へ移行しており、ヘレニズム化は古代ローマ時代とビザンティン帝国時代へ続いた[12]。またセルジューク朝におけるトルコ人は11世紀にアナトリアへの移住を開始し、テュルク化への過程が始まった[13]。 セルジューク朝の一派であったルーム・セルジューク朝は、1243年にモンゴル帝国が侵攻するまでアナトリアを統治していたが、モンゴル帝国下のアナトリアは同地域の公国により、その後崩壊することとなった[14]。 1299年以降、オスマン帝国が公国を統一し、拡大。メフメト2世は1453年にイスタンブールを征服した。セリム1世とスレイマン大帝の治世下、オスマン帝国は世界的な大国へと変貌を遂げた[15][16]。1789年以降、同帝国は大規模な変革や改革、中央集権化を経験するが、帝国の領土はそれに反して衰退して行った[17][18][19]。 19世紀から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国の縮小期の到来やロシア帝国におけるイスラム教徒の迫害により、バルカン半島、コーカサス、クリミア半島からトルコ地域間では大規模な範囲で人命が失われた[20]。青年トルコ三頭政治の支配下にあったオスマン帝国は1914年に第一次世界大戦へ参戦し、同帝国政府はアルメニア人、ギリシャ人、アッシリア人の臣民に対して大量虐殺を行なった[21][22][23]。オスマン帝国の敗北後、トルコ独立戦争は帝政の廃止とローザンヌ条約の調印を齎した。共和制国家の設立は1923年10月29日に宣言され、初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルクが開始した改革を模範としている。第二次世界大戦においてトルコは殆どの戦時期は中立を保っていたものの、朝鮮戦争に対しては多方で関与しており、幾つかの軍事介入は複数政党制への移行を妨げる結果となった。 地理上では海岸平野、高い中央高原、多様な山脈が存在しており、気候は温暖で、内陸部ではより厳しい気候条件となっている一面を持ち[24]、生物多様性ホットスポットが3ヶ所存在する[25]。反面で地震が頻繁に発生し易く、気候変動に対して非常に脆弱である[26][27]。 トルコには国民皆保険制度があり、教育への用途が拡大しており[28]、革新性のレベルが高まっている[29]。これは、主要なTVコンテンツであるテレビドラマ作品の配信にも一役買っている面を持っている[30]。 現在、21の世界遺産と30の無形文化遺産に登録[31]しており、傍ら豊か且つ多彩な料理[32] を擁し、世界5位の観光地となっている。 現今においてトルコは高中所得国であり、新興国の一つとなっている。その経済は、国内総生産(GDP)では世界第17位、PPP調整後のGDPにおいては第12位である。また、地政学的に重要な位置にある同国は地域大国[33] であり北大西洋条約機構(NATO)の初期メンバーの1国でもあった。 トルコは経済協力開発機構(OECD)、G20、およびテュルク諸国機構(OTS)の創設メンバーの1国に数えられており、イスラム協力機構(OIC)ならびにテュルク文化国際機関(IOTC)を構成する国でもある。一方でヨーロッパへの帰属意識が高い点により欧州連合(EU)の候補国であり、欧州連合関税同盟(EUCU)、欧州評議会(CoE)に加盟している。 国名トルコ語による正式国名は、Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾ.ci.jɛ dʒum.ˈhuː.ri.jɛ.ti] ( 英語など諸外国語では、トルコ共和国の前身であるオスマン帝国の時代から、Turkey、Turquie など、「トルコ人の国」を意味する名でこの国家を呼んできたが、元来多民族国家であったオスマン帝国の側では「オスマン国家」などの名称が国名として用いられており、自己をトルコ人の国家と認識することはなかった。 Türk(テュルク)は、アナトリアへの移住以前、中央アジアで暮らしていたトルコ人が、モンゴル高原を中心とする遊牧帝国、突厥を築いた6世紀ごろには既に使われていた民族名だが、語源には諸説ある。現在のトルコ共和国では一般に、突厥の建国をもって「トルコの建国」と考えられている。 英語表記の変更2021年12月4日、トルコ政府は英語表記を Turkey(ターキー) から Türkiye(トゥルキエ) へ変更することを決定した[38]。またドイツ語(Türkei)、フランス語(Turquie)などの外名も同様の変更を行うとしている。これについてエルドアン大統領は「Türkiye はトルコの国民、文化、価値観を最も表した言葉である」と述べた。国際的認知度を高めるためトルコ製を表す「Made in Turkey」は「Made in Türkiye」として輸出される[39]。2022年1月、国際連合へ国名変更の通達を行う計画が報じられ[40]、国連のグテーレス事務総長宛ての書簡でチャヴシュオール外相が正式に変更を通報し、2022年6月1日にこの通報が受理された[37]。 英語の Turkey は国名のほかに鳥類で食用としても振る舞われる七面鳥(ターキー)、英語圏の俗語で「失敗する」「愚かな人」といった意味を持つ。そのため反イスラム・反トルコ主義者はしばしトルコを七面鳥に例えて攻撃した。国名の英語表記をトルコ語名と同じにすることで英語話者の混乱を避け、更に国家のブランドを維持する思惑があると言われている[40]。 なお日本国外務省は2022年8月29日付の省庁向け通達において、当面の措置として日本語表記は引き続きトルコとするとともに、英語表記についてはTürkiyeが未だ国際的に浸透していないことから外務省が独自で発出する文書については変わらずTurkeyとするものの、トルコから発出されたTürkiye表記を含む文書の受領や、トルコとの調整の上で作成する文書についてはTürkiye表記の使用を可能としており、他の官公庁にも留意を求めている[41]。 歴史→詳細は「トルコの歴史」を参照

アナトリアには旧石器時代(1万1000年から60万年前)からの遺跡が存在する。紀元前2000年末ごろから鉄を作る技術が中近東世界に広がった。この地域が鉄器時代に入ったと考えられる[42]。 国土の大半を占めるアジア側のアナトリア半島(小アジア)と最大の都市であるヨーロッパ側のイスタンブールは、古代からヒッタイト、フリュギア、リディア、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)など様々な民族・文明が栄えた地である。 一方、北アジアではトルコ(テュルク)系民族として突厥が552年にモンゴル系民族の支配から独立した。現在のトルコ共和国ではこれをもって最初の建国とみなしている。その後、東西に分裂し、中央アジアのアラル海東岸に割拠した西突厥の部族の一つから部族長トゥグリル・ベグが出て西進を始め、ボハラ地方を部族で占領しセルジューク朝を成立させた。さらに西進して1055年バグダッドに入城、アッバース朝のカリフよりスルタンに指名された。事実上アッバース朝に変わってセルジューク朝がメソポタミアの支配者となる。しかし、東アジアで覇権争いに敗れた契丹系の西遼が中央アジアに移動し、父祖の土地を占領すると、これと争い大敗して急激に衰退。のちにモンゴル帝国のフラグによる侵攻を受けて滅亡する。また中央アジアのトルコ系部族集団は、さらにウイグル系民族に圧迫されてイラン(ペルシャ)北部、カスピ海東岸の隅地に逃亡して歴史の記録から消える。 11世紀に、トルコ系のイスラム王朝、セルジューク朝の一派がアナトリアに立てたルーム・セルジューク朝の支配下で、ムスリム(イスラム教徒)のトルコ人が流入するようになり、土着の諸民族と対立・混交しつつ次第に定着していった。これら群小トルコ系君侯国はチンギスハーンの孫フラグのバグダッド占領、イルハーン帝国成立後もアナトリア西端に割拠して生き残り、その一つから発展したオスマン朝は、15世紀にビザンツ帝国を滅ぼしてイスタンブールを都とし、東はアゼルバイジャンから西はモロッコまで、北はウクライナから南はイエメンまで支配する大帝国を打ち立てる。モンゴル系のティムールにアンゴラ(アンカラ)の戦いで敗れ一時滅亡するが、アナトリア南部の険によって抵抗し命脈を保った一族が、ティムールの死後にオスマン朝を復興した。  19世紀、衰退を示し始めたオスマン帝国の各地ではナショナリズムが勃興して諸民族が次々と独立し、欧州列強がこれに介入した(東方問題)。帝国はオスマン債務管理局を通して列強に財政主権を握られ、第一次世界大戦で敗北した。こうしてオスマン帝国は英仏伊、ギリシャなどの占領下に置かれ、完全に解体された。中でもギリシャは、自国民居住地の併合を目指してアナトリア内陸部深くまで進攻した(希土戦争)。また、東部ではアルメニア国家が建設されようとしていた。これらに対してトルコ人ら(旧帝国軍人や旧勢力、進歩派の人)は1919年5月、国土・国民の安全と独立を訴えて武装抵抗運動を起こした(トルコ独立戦争)。1920年4月、アンカラに抵抗政権を樹立したムスタファ・ケマル(アタテュルク)の下に結集して戦い、1922年9月、現在の領土を勝ち取った。1923年、アンカラ政権はローザンヌ条約を締結して共和制を宣言した。1924年、オスマン帝国のカリフをイスタンブールから追放し、西洋化による近代化を目指してトルコ共和国を建国(カリフ制廃止)。イスラム法(シャリーア)は国法としての地位を喪失。大陸法の影響を受けただけでなく、アメリカ合衆国などからの直接投資も受け入れることになった。 第二次世界大戦では中立を維持したが、末期の1945年になり連合国の勝利が確定的になると、その圧力により2月23日にナチス・ドイツと大日本帝国に対して宣戦布告した。第二次世界大戦後は、ソ連に南接するため、反共の防波堤として西側世界に迎えられ、1952年には北大西洋条約機構(NATO)に、また1961年には経済協力開発機構(OECD)に加盟した。NATOとOECD加盟の間は西側陣営内で経済戦争が起こっていた(セカンダリー・バンキング)。1956年ごろ、ユーロバンクの資金調達先となったため外貨準備を著しく減らした。これを輸出で補うため単位作付面積あたりの綿花収穫量を急速に伸ばしたが、ソ連が既に1944年から輸出量を世界で最も急ピッチに増産していた。1952年に暴落した価格で南米諸国とも競争するも、機関化する1980年代まで外貨準備を十分に確保することができなかった。 国父アタテュルク以来、イスラムの復活を望む人々などの国内の反体制的な勢力を強権的に政治から排除しつつ、西洋化に邁進してきた(ヨーロッパ評議会への加盟、死刑制度の廃止、経済市場の開放と機関化)。その最終目標である欧州連合(EU)への加盟にはクルド問題やキプロス問題、ヨーロッパ諸国の反トルコ・イスラム感情などが障害となっている。 トルコ側もEU加盟よりは、レジェップ・タイイップ・エルドアン政権下の2010年代から2020年代にかけて、国内での反対派弾圧やイスラム回帰(アヤソフィアのモスク化など)、オスマン帝国旧領やその周辺に対するトルコの影響力拡大(新オスマン主義)を優先している。シリア内戦、リビア内戦、2020年ナゴルノ・カラバフ紛争に対しては派兵や傭兵の派遣、武器供与により介入している[43][44](「新オスマン主義」も参照)。 特にアルメニアとはナゴルノ・カラバフ紛争以外にも、アルメニア人虐殺への存否を含む見解の相違や、アララト山の領有権問題を抱え、緊張した関係が続いている。アルメニアの民族派は東南部を西アルメニアだと主張して返還を求めている。 政治 1982年に定められた憲法では、世俗主義が標榜されている。三権はほとんど完全に分立しており、憲法の目的(世俗主義ほか)を達成するためにそれぞれの役割を果たすことが期待されている。このことが、世俗派と宗教的保守派との対立を助長し、その対決が終息しない遠因ともなっている。 立法府として一院制のトルコ大国民議会(Türkiye Büyük Millet Meclisi、定数600名、任期5年)がある[7]。行政は議会によって選出される国家元首の大統領(任期7年)が務めるが、首相の権限が強い議院内閣制に基づくものであった。司法府は、下級審である司法裁判所、刑事裁判所、および控訴審である高等控訴院、憲法裁判所で構成され、通常司法と軍事司法に分離されている。司法は政党の解党判断、党員の政治活動禁止といった政治的な事項についても判断できる。 その後、2007年の憲法改正により大統領は国民投票により選出されることとなり、また任期も7年から5年へと短縮された。2010年の憲法改正を経たのち、2017年の憲法改正では大統領権限が強化され、議院内閣制を廃止することが定められている。 政治は多党制の政党政治を基本としているが、政党の離合集散が激しく、議会の選挙は小党乱立を防ぐため、10%以上の得票率を獲得できなかった政党には議席がまったく配分されない独特の方式をとっている。この制度のため、2002年の総選挙では、選挙前に中道右派・イスラム派が結集して結党された公正発展党(AKP)と、野党で中道左派系・世俗主義派の共和人民党(CHP)の2党が地すべり的な勝利を収め、議席のほとんどを占めている。2007年7月22日に実施された総選挙では、公正発展党が前回を12ポイントを上回る総得票率47%を獲得して圧勝した。共和人民党が議席を減らし、112議席を獲得。極右の民族主義者行動党(MHP)が得票率14.3%と最低得票率10%以上の票を獲得し71議席を獲得、結果的に公正発展党は340議席となり、前回より12議席を減らすこととなった。独立候補は最低得票率の制限がなく、クルド系候補など27議席を獲得した。 →「トルコの政党」も参照

ムスタファ・ケマル・アタテュルク以来強行的に西欧化を押し進めてきたが、その歴史においてケマルをはじめ、政治家を数多く輩出した軍が政治における重要なファクターとなることがあり、政治や経済の混乱に対してしばしば圧力をかけている。1960年に軍は最初のクーデターを起こしたが、その後、参謀総長と陸海空の三軍および内務省ジャンダルマ(憲兵隊)の司令官をメンバーに含む国家安全保障会議(Milli Güvenlik Kurulu)が設置され、国政上の問題に対して内閣に圧力をかける実質上の政府の上位機関と化しているが、このような軍部の政治介入は、国民の軍に対する高い信頼に支えられていると言われる。1980年の二度目のクーデター以降、特にイスラム派政党の勢力伸張に対して、軍は「ケマリズム」あるいは「アタテュルク主義」と呼ばれるアタテュルクの敷いた西欧化路線の護持を望む世俗主義派の擁護者としての性格を前面に打ち出している。軍は1997年にイスラム派の福祉党主導の連立政権を崩壊に追い込み、2007年には公正発展党による同党副党首の大統領選擁立に対して懸念を表明したが、この政治介入により国際的な非難を浴びた。8月29日には、議会での3回の投票を経てアブドゥラー・ギュル外相が初のイスラム系大統領として選出された。この結果、もはや以前のように軍が安易に政治に介入できる環境ではなくなり、世俗派と宗教的保守派の対立はもっと社会の内部に籠ったものとなってきている(エルゲネコン捜査)。 2009年3月29日、自治体の首長や議員を選ぶ選挙が行われた。イスラム系与党の公正発展党(AKP)が世俗派野党の共和人民党などを押さえ勝利した。 2010年9月12日には、与党・公正発展党(AKP)が提起した憲法改定案の是非を問う国民投票が実施された。現憲法は1980年のクーデター後の1982年に制定されたもので、軍や司法当局に大幅な権限を与え、国民の民主的権利を制限するといわれてきた。この憲法改定案は民主主義を求める国民の声や欧州連合(EU)加盟の条件整備などを踏まえ、司法や軍の政治介入を押さえ、国会や大統領の権限を強めることなど26項目を提起している。国民投票の結果、憲法改正案は58%の支持で承認された。投票率は73%であった。エルドアン首相は民主主義の勝利だと宣言した(AFP電)。また、国民投票結果について「発達した民主主義と法治国家に向け、トルコは歴史的な一線を乗り越えた」と評価した。欧米諸国はこの改憲国民投票結果を歓迎している。欧州連合(EU)の執行機関欧州委員会は、加盟に向けての一歩だと讃えた[45][46][47]。 2014年8月28日にエルドアン首相は大統領に就任し、アフメト・ダウトオール外相が首相となったが、2016年5月22日にはビナリ・ユルドゥルムが新たな首相に就任した。 その後、2017年に大統領権限の強化と首相職の廃止を盛り込んだ憲法改正案が可決され、2018年7月9日に首相職は廃止された。 国際関係外交面では北大西洋条約機構(NATO)加盟国である。また、NATO加盟国としては唯一、非欧米軍事同盟である上海協力機構の対話パートナーであり、中露との軍事協力も行うなど、もはや西側一辺倒の外交路線ではなくなっている。 対ヨーロッパ政府の公式見解では自国をヨーロッパの国としており[要出典]、現代では経済的・政治的にヨーロッパの一員として参加しつつあり、ヘルシンキ宣言に署名している。2002年に政権についた公正発展党は、イスラム系を中心とする政党ながら軍との距離を慎重に保って人権問題を改善する改革を進めてきた。2004年には一連の改革が一応の評価を受け、条件つきではあるものの欧州委員会によって2005年10月からの欧州連合への加盟交渉の開始が勧告された。現在、国内世論と戦いながら加盟申請中である。なお、加盟基準であるコペンハーゲン基準については現在議論が行われている。 対アジア国土の96%がアジアのアナトリア半島にあり、人口でもアジア側が9割弱を占める。

日本国との関係→詳細は「日本とトルコの関係」を参照

1924年8月6日、トルコと日本との間で外交関係が樹立された[7]。 在留邦人は1,765名である(2022年10月1日)[48]。日系企業の拠点数は275(同)[48]。在日トルコ人は5,963名(2022年6月末)[7]。 1890年(明治23年)に、現在の和歌山県東牟婁郡串本町沖で発生したエルトゥールル号遭難事件で日本の対応が評価されたことなどから、両国の友好関係が築かれている。 日本には多くのトルコ友好協会があり、交流が積極的に行われている。 <トルコ政府系団体> <トルコ政府連携協会>

対ギリシャ→詳細は「ギリシャとトルコの関係」を参照

隣国のギリシャとは緊張関係が続いている。古くはギリシャ人国家であった東ローマ帝国が現在のトルコにあたる地域を支配していたが、やがてオスマン帝国がそれを滅ぼし支配下に置いた。その後、19世紀初頭に列強の後押しでギリシャが独立し、「大ギリシャ主義」を掲げて衰退の進むオスマン帝国からの領土奪回を目論んだ。バルカン戦争、第一次世界大戦後に領土をめぐる希土戦争が起こり、ギリシャとトルコの住民交換で解決された。しかし、当時イギリスの植民地だったキプロス島の帰属は決められなかったため、キプロス独立後にキプロスと、トルコのみが国家の承認をしている北キプロスに分裂した。 対アルメニア共和国→詳細は「アルメニアとトルコの関係」を参照

隣国のアルメニア共和国とは緊張関係が続いている。アルメニアの民族派がヴァン県など東南部をアルメニア人の奪われた土地だと主張している。 一部のアルメニア人の反トルコ主義や西アルメニアの返還の主張にはトルコの保守層の警戒感を招いている。元々、アルメニア王国との国境は時代により大きく変化しており、国民国家の概念が成立する前から対立が続いていた。またトルコはイスラーム信者が多く、キリスト教を国教にしているアルメニアとは宗教対立の側面もある。ナゴルノ・カラバフ問題に対しては同じくアルメニアと対立するイスラーム国家のアゼルバイジャンの立場に立つ(2020年ナゴルノ・カラバフ紛争など)。 MIKTA→詳細は「MIKTA」を参照

MIKTA(ミクタ)は、メキシコ(Mexico)、インドネシア(Indonesia)、大韓民国(Republic of Korea)、トルコ(Turkey)、オーストラリア(Australia)の5か国によるパートナーシップである。 BRICSとの関係→詳細は「BRICSとトルコの関係」および「BRICS」を参照

軍事 →詳細は「トルコ軍」を参照

軍事組織として、陸軍、海軍、空軍で組織されるトルコ軍 (Türk Silahlı Kuvvetleri) と内務省に所属するジャンダルマ(憲兵隊、Jandarma)、沿岸警備隊 (Sahil Güvenlik) が置かれている。兵役は男子に対してのみ課せられている。学歴が高卒以下の場合は兵役期間が15か月であり、大卒以上の場合は将校として12か月か、二等兵として6か月を選択できるようになっている。国外に連続して3年以上居住している場合、3週間の軍事訓練と約5,000ユーロの支払いで兵役免除になる。なお兵役期間終了後は41歳まで予備役となる。2011年末には金銭を納めることで兵役を免除可能となり、事実上良心的兵役拒否を合法化した。兵員定数はないが、三軍あわせておおむね約38万人程度の兵員数である。また、ジャンダルマと沿岸警備隊は戦時にはそれぞれ陸軍・海軍の指揮下に入ることとされている。ただし、ジャンダルマについては、平時から陸軍と共同で治安作戦などを行っている。 指揮権は平時には大統領に、戦時には参謀総長(Genelkurmay Başkanı)に属すると憲法に明示されており、戦時においては文民統制は存在しない。また、首相および国防大臣には軍に対する指揮権・監督権は存在しない。ただし、軍は歴史的にも、また現在においても極めて政治的な行動をとる軍隊であり、また、国防予算の15%程度が議会のコントロール下にない軍基金・国防産業基金などからの歳入であるなど、平時においても軍に対する文民統制には疑問も多い。この結果、軍はいわば「第四権」といった性格を持ち、世俗主義や内政の安定を支える大きな政治的・社会的影響力を発揮してきた。 1960年と1980年にはクーデターで軍事政権を樹立したこともある。近年はエルドアン政権の権限強化とそれに対するクーデター失敗、経済発展に伴う社会の成熟・多様化により、軍部の影響力は以前より低下している。 軍事同盟としては1952年以降は北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、1992年以降は西欧同盟(WEU)に準加盟している。また、1979年それ自体が崩壊するまで中央条約機構(CENTO)加盟国でもあった。2国間同盟としては1996年、イスラエルと軍事協力協定および軍事産業協力協定を締結しており、1998年からは実際にアメリカ合衆国、イスラエルとともに3国で共同軍事演習「アナトリアの鷲」が行われた。 NATO加盟国としては唯一、非欧米国家グループである上海協力機構の対話パートナーにもなっており、2015年にはエルドアン大統領によって正規加盟が要請された[59][60]。軍事装備は西側のものだけではなく、中華人民共和国の協力で弾道ミサイルのJ-600Tユルドゥルムや多連装ロケットシステムのT-300カシルガを導入しており、NATOのミサイル防衛を揺るがすHQ-9やS-400のような地対空ミサイルも中国やロシアから購入する動きも見せた。2010年にはアメリカやイスラエルと行ってきた「アナトリアの鷲」演習を中国と実施し、中国と初めて合同軍事演習を行ったNATO加盟国となった[61][62][63]。 2019年にはロシアの地対空ミサイルS-400を搬入。アメリカ政府はロシアへの軍事機密漏洩を警戒して、F-35戦闘機国際共同開発からトルコを排除した[64]。 南東部においてはクルディスタン労働者党(PKK)との戦闘状態が長年続いている。南隣にあるイラクとシリアに対しても、国境をまたいで活動するPKKやイスラム国など反トルコ勢力への攻撃と、親トルコ派勢力の支援を目的に、派兵や越境空爆をしばしば行っている[65][66]。 →「トルコ軍によるシリア侵攻 (シリア内戦)」も参照

2016年には、ペルシャ湾岸のカタールの基地を利用する協定を締結した[67]。 有力な軍需産業を有していて各種兵器の開発と輸出を積極的に行っている。一例を挙げれば、政府系企業の航空宇宙産業(TAI)や民営のバイカル防衛が軍用無人航空機バイラクタル TB2を開発・製造しており、シリア内戦やリビア内戦に投入されたほか、2022年ロシアのウクライナ侵攻にも投入され目覚ましい戦果を上げており、複数の国が輸入している[68](「2020年ナゴルノ・カラバフ紛争#戦術」「#工業」も参照)。 情報機関→詳細は「トルコの情報機関」を参照

地理 →詳細は「トルコの地理」を参照

国土はヨーロッパとアジアにまたがり、北の黒海と南のエーゲ海・地中海をつなぐボスポラス海峡-マルマラ海-ダーダネルス海峡によって隔てられる。面積は780,576平方キロメートルで、日本の約2倍[7]。北緯35度から43度、東経25度から45度に位置し、東西1,600キロメートル、南北800キロメートルに及ぶ。アナトリア半島は中央に広大な高原と海沿いの狭小な平地からなり、高原の東部はチグリス川・ユーフラテス川の源流である。東部イラン国境近くにはヴァン湖とアララト山(国内最高峰で休火山、標高5,137メートル)がある。 国内に多くの断層を持つ地震国であり、近年では、1999年のイズミット地震でマルマラ海沿岸の人口密集地が、2023年ではトルコ・シリア地震でトルコ南部が大規模な被害を受けた。なお、他の地震国の多くと同様、国内に数多くの温泉が存在し、中にはヒエラポリス-パムッカレなど世界遺産の中に存在するものもある。 気候→詳細は「トルコの気候」を参照

中近東という位置や地中海やエーゲ海からくる印象から、一般に温暖な印象であるが、沿岸地域を除くと冬は寒冷な国である。エーゲ海や地中海の沿岸地方は温暖で、ケッペンの気候区分では地中海性気候に属し、夏は乾燥していて暑く、冬は温暖な気候で保養地となっている。 イスタンブールのあるマルマラ海周辺やヨーロッパトルコ地域は地中海性気候と温暖湿潤気候の中間に属し、夏は他地域よりは涼しく、冬は比較的寒くなり雪も降る。 黒海沿岸地方は温暖湿潤気候に属し、年間を通じトルコ降水量が最多である。深い緑に覆われている。 国土の大半を占める内陸部は大陸性気候で寒暖の差が激しく乾燥しており、アンカラなどの中部アナトリア地方はステップ気候や高地地中海性気候に属する。夏は乾燥していて非常に暑くなるが、冬季は積雪も多く、気温が−20°C以下になることも珍しくない。 東部アナトリア地方は亜寒帯に属し、冬は非常に寒さが厳しく、東部の標高1,500mを超えるような高原地帯では1月の平均気温は−10°Cを下回る。標高1,757mにあるエルズルムでは気温がしばしば−30°Cを下回り、−40°Cに達することもある酷寒地である。 ヴァン県のチャルディラーン(Çaldıran)では、1990年1月9日に国内最低となる−46.4°Cを記録している。高温記録としては1993年8月14日にシリア国境に近いマルディン県のコジャテプ(Kocatepe)で48.8°Cを記録している[69]。

地方行政区分 →詳細は「トルコの地方行政区画」を参照

地方行政制度はオスマン帝国の州県制をベースとしてフランスに範をとり、全土を県(il)と呼ばれる地方行政区画に区分している。1999年以降の県の総数は81である。各県には中央政府の代理者として知事(vali)が置かれ、県の行政機関(valilik)を統括する。県行政の最高権限は4年任期で民選される県議会が担い、県知事は県議会の決定に従って職務を遂行する。 県の下には民選の首長を有する行政機関(belediye)をもった市(şehir)があり、郡の下には自治体行政機関のある市・町(belde)と、人口2000人未満で自治体権限の弱い村(köy)がある。イスタンブール、アンカラなどの大都市(büyük şehir)は、市の中に特別区に相当する自治体とその行政機関(belediye)を複数持ち、都市全体を市自治体(büyük şehir belediyesi)が統括する。 主要都市都市人口率は2015年時点で 約73.4%[70]であり、世界平均(約55%、2018年)[71]より約18ポイント高く、都市への人口集中が進んでいるといえる。 トルコ三大都市圏として、 2大陸にまたがるメガシティであるイスタンブール、 首都のアンカラ、 国内最大港湾都市のイズミル が挙げられる。 そのほか、人口が300万人を超える都市(日本でいえば、横浜市と同規模)としては、ブルサがある。

国の東部には小規模な都市が目立ち、特に東北部、または黒海沿岸には都市への人口の集中があまり見られない。その背景には、南東部などの後進地域の若年層が雇用機会を求めて、イスタンブール、アンカラ、イズミル、ブルサ、アンタルヤといった西部大都市へ移動していることがあり、地域格差の拡大につながる社会問題となっている[72]。  経済 →詳細は「トルコの経済」を参照

トルコ国家統計庁によると、2022年の名目GDPは9,055億ドルである[7]。1人あたりのGDPは10,655ドルである[7]。 経済成長率は5.6%、物価上昇率は57.7%、失業率は10.3%である[7]。 産業は近代化が進められた工業・商業と、伝統的な農業からなり、農業人口が国全体の労働者のおよそ18.4%(2016年)を占める[73]。漁業は沿岸部では比較的盛んであるが、エーゲ海ではギリシャ領の島々が本土のすぐ近くに点在しているため、領海・排他的経済水域や公海上の漁獲量をめぐる国際問題が起きることもある。 工業工業は軽工業が中心で、繊維・衣類分野の輸出大国である[74]。近年では、世界の大手自動車メーカーと国内の大手財閥との合弁事業が大きな柱となっており、ヨーロッパ向け自動車輸出が有力な外貨獲得源になっている。具体的には、国内最大の財閥であるサバンジュ財閥と日本のトヨタ自動車、国内2位の財閥であるコチ財閥とイタリアのフィアット、国内4位の財閥であるオヤック財閥とフランスのルノーが挙げられる。また、コチ財閥のアルチェリッキ・ベコ、ゾルル財閥のヴェステルなど、家電・エレクトロニクス部門の成長も期待されている。工業化が進んでいるのは北西部のマルマラ海沿岸地域が中心である。また、アナドルグループ傘下のアナドル自動車では、日本のいすゞ自動車、ホンダとの合弁事業も行なわれている[75]。 ヨーロッパ、中東、アフリカの結節点という輸出における地理的優位さもあり、製造業の生産能力や技術力は向上している。上記以外にもアパレルのLC Waikiki、軍事関連のアセルサンといった有力メーカーが育っている。新型コロナウイルス感染症が世界に広がった2020年、トルコは約140カ国にマスク、人工呼吸器、防護服といった衛生・医療物資を送った[76]。 観光→「トルコの観光」を参照

経常収支が赤字であるため、ロシア連邦を含むヨーロッパ諸国などから訪れる観光客は、貴重な外貨収入源となっている。外国人観光客数は2014年のピークで3,683万人。その後、シリア内戦に誘発された相次ぐテロ事件やロシア軍爆撃機撃墜事件(2015年)、2016年トルコクーデター未遂事件が起きたため、2016年は約2,500万人に減ったものの、2017年以降は回復している。2021年5月時点、新型コロナウイルス感染症の世界的流行下でもトルコは観光客を受け入れており、国民に課せられている外出制限も観光客には適用されていない[77]。 空路のほか、クルーズ客船も利用されている[78]。エーゲ海沿岸地域やイスタンブール、内陸のカッパドキアなどが観光地として人気が高い。 農業→「トルコの農業」を参照

地中海に面する西部と首都アンカラ周辺地域以外では農業の比重が大きい。特に東部では、地主制がよく温存されているなど経済近代化の立ち遅れが目立ち、農村部の貧困や地域間の経済格差が大きな問題となっている。 鉱業国土は鉱物資源に恵まれている。有機鉱物資源では石炭の埋蔵量が多い。2002年の時点では亜炭・褐炭の採掘量が6,348万トンに達した。これは世界シェアの7.0%であり、世界第6位に位置する。しかしながら高品位な石炭の生産量はこの20分の1過ぎない。原油(252万トン)と天然ガス(12千兆ジュール)も採掘されている。 金属鉱物資源では、世界第2位の産出量の(200万トン、世界シェア17.9%)マグネシウムをはじめ、アンチモン、金、鉄、銅、鉛、ボーキサイトなどの鉱物を産出する。 しかしながら、石炭は火力発電など燃料として国内で消費し、マグネシウムの国際価格が低迷していることから、同国の輸出に占める鉱物資源の割合は低く、4%程度(2002年時点)に過ぎない。 石油・天然ガスについては黒海で開発を進め、2002年の段階から生産を始めていたが、近年石油は100億バレル、ガスは1兆5千億立方メートルと莫大な埋蔵量であることが分かった。これにより2023年から40年間にわたって、国内消費分を賄うことができるようになるとの見通しである。 経済成長 1990年代の後半から経済は低調で、政府は巨額の債務を抱え、国民は急速なインフレーションに悩まされていた。歴代の政権はインフレの自主的な抑制に失敗し、2000年からIMFの改革プログラムを受けるに至るが、同年末に金融危機を起こした。この結果、トルコリラの下落から国内消費が急激に落ち込んだ。 2002年以後は若干持ち直し、実質GNP成長率は5%以上に復調、さらに同年末に成立した公正発展党単独安定政権の下でインフレの拡大はおおよそ沈静化した。2005年1月1日には100万トルコリラ(TL)を1新トルコリラ(YTL)とする新通貨を発行し、実質的なデノミネーションが行われた。なお2009年より、新トルコリラは再び「トルコリラ」という名称に変更されている。 貿易 貿易は慢性的に赤字が続いている。2003年時点では輸出466億ドルに対し、輸入656億ドルであった。ただし、サービス収支、たとえば観光による収入(90億ドル、2002年)、所得収支、たとえば海外の出稼ぎからの送金などが多額に上るため、経常収支はほぼバランスが取れている。 輸出・輸入とも過半数を工業製品が占める。世界第2位の生産量を占める毛織物のほか、毛糸、綿糸、綿織物、化学繊維などの生産量がいずれも世界の上位10位に含まれる、厚みのある繊維産業が輸出に貢献している。衣料品を輸出し、機械類を輸入するという構造である。 輸出品目では工業製品が 83.2%を占め、ついで食料品9.9%、原材料・燃料5.0%である。工業製品では衣類21.1%、繊維・織物 11.1%、自動車10.5%、電気機械8.6%が主力であり、鉄鋼も輸出している。輸出相手国はヨーロッパ圏が主力であり、ドイツ 15.8%、アメリカ合衆国7.9%、イギリス7.8%、イタリア6.8%、フランス6.0%の順である。日本に対する最大の輸出品目はマグロ(21.7%)、ついで衣料品である。 輸入品目でも工業製品が65.9%に達する。ついで原材料・燃料21.3%、食料品4.0%である。品目別では機械類13.4%、電気機械9.2%、自動車7.7%、原油6.9%、繊維・織物5.0%である。輸入相手国も欧州が中心で、ドイツ13.6%、イタリア7.9%、ロシア7.9%、フランス6.0%、イギリス5.0%の順である。日本からの最大の輸入品目は乗用車(12.1%)、ついで自動車用部品である。 交通  →詳細は「トルコの交通」を参照

交通の中心となっているのは、旅客・貨物ともに陸上の道路交通である。鉄道は国鉄(TCDD)が存在し、1万940キロメートルの路線を保有・運営しているが、きわめて便が少なく不便である。また、駅舎、路線、その他設備は整備が不十分で老朽化が進んでいる。2004年には国鉄は最高時速160キロメートルの新型車両を導入したが、7月にその新型車両が脱線事故を起こし39名の死者を出した。これは、路線整備が不十分なまま新型車両を見切り発車的に導入したことが原因といわれている。この事故は国鉄の信頼性を一層低下させ、鉄道乗客数は激減している。その後、路線の新設や改良に巨額の投資をし始め、2007年4月23日、エスキシェヒール - アンカラ間にて初のトルコ高速鉄道(最高時速250キロメートル)が開通した。その後も、アンカラ-コンヤ間でも完成するなど、各地で高速鉄道建設が進められ近代化が図られている。 政府は道路整備を重視しており、国内の道路網は2004年時点で6万3,220キロメートルに及んでいる。また、イスタンブールとアンカラを結ぶ高速道路(Otoyol)も完成間近となった。貨物輸送はもちろん、短距離・長距離を問わず旅客輸送の中心もバスによる陸上輸送が中心で、大都市・地方都市を問わず都市には必ず「オトガル」と呼ばれる長距離バスターミナル(Otogal/Terminal)が存在し、非常に多くのバス会社が多数の路線を運行している。また、世俗主義国家であるとはいえイスラム教国であるため、これらのバスでは親子や夫婦などを除き男女の相席をさせることはまずない。 いまだ雇用所得が低いことや、高額の自動車特別消費税(1,600cc未満37%、1,600cc以上60%、2,000cc以上84%)、非常に高価なガソリン価格(2008年時点で1リットル当たり3.15YTL(約280円)程度)のために、自家用車の普及はあまり進んでいない。また、農村部においては現在でも人的移動や農作物の運搬のためにトラクターや馬を用いることはごく普通である。農村部や地方都市において露天バザールが開催される日には、アンカラやイスタンブールとはかけ離れたこれらの光景をよく目にすることができる。 科学技術→詳細は「トルコの科学技術」および「オスマン帝国の科学技術」を参照

トルコの科学技術の歴史は前身のオスマン帝国時代から続いている。トルコでの研究開発活動は、近年大幅な飛躍を遂げている面が強く[79]、2021年時点でのグローバル・イノベーション・インデックスにおいては41位にランクされ、2011年の65位から大幅に順位を上げている[80][81][82]。 現代においては科学技術研究評議会(TÜBİTAK)によって技術開発などを中心的に計画されており、大学や研究機関が責任を負う立場を担っている。 →「トルコ科学アカデミー」も参照

→「トルコの哲学者と科学者の一覧」を参照

国民概要→「トルコの人口統計」も参照

人口は、85,279,553人(2022年)[7]。民族はトルコ人。南東部を中心にクルド人が暮らす[7]。その他、アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人などが住む[7]。公用語はトルコ語である[7]。 宗教は、イスラム教(スンニ派、アレヴィー派)が大部分を占める[7]。その他、ギリシャ正教、アルメニア正教、ユダヤ教などの信徒がいる[7]。 国土の位置するバルカン半島やアナトリア半島は、古来より多くの民族が頻繁に往来した要衝の地であり、複雑で重層的な混血と混住の歴史を繰り返してきた。現在のトルコ共和国が成立する過程にも、これらの地域事情が色濃く反映されている。 民族 →詳細は「トルコ人」を参照

前身である多言語、多宗教国家のオスマン帝国では、このような地域事情を汲み取って「ゆるやかな統治」を目指して統治を行い、信仰の自由を大幅に認めていたため、住民にオスマン帝国民という意識はほとんどなかった。各自の信奉するイスラム教や東方教会のキリスト教(ギリシア正教、アルメニア正教、シリア正教)といった宗教に分かれ、さらに言語ごとに細かいグループに分かれて宗教・言語のエスニック・グループの集団が存在し、イスラム教徒ではトルコ語、クルド語、アルバニア系といった母語グループに分かれていた。この集団が、長らく人々のアイデンティティ形成と維持に主導的な役割を果たしてきたといえる。このため、国民国家としての現共和国成立に伴い、国内における民族意識(ナショナリズム)の醸成が急務となっていたが、国内最大多数派であるトルコ人ですら、何をもってトルコ人と定義するのかを画一的に判断することが非常に困難であった。このことは、1830年のギリシャ独立以降、隣国ギリシャとの間でバルカン半島とアナトリア半島をめぐり領土紛争の勃発する要因となり、1922年に紛争の抜本的解決を目的に締結されたローザンヌ条約と住民交換協定では、国内に住む正教会信者のトルコ語話者は「ギリシャ人」、逆にギリシャ国内に住むイスラム教徒のギリシャ語話者は「トルコ人」と規定され、それぞれの宗教が多数派を形成する国々への出国を余儀なくされている。 こうした経緯もあり、長年国内の民族構成に関する正確な調査が実施されず、政府は、国内に居住するトルコ国民を一体として取り扱い、国民はすべてトルコ語を母語とする均質な「トルコ人」であるという建前を取っていた。これが新生トルコを国際的に認知したローザンヌ条約におけるトルコ人の定義であると同時に、トルコにおける少数民族とは非イスラム教のギリシャ人、アルメニア人、ユダヤ人の三民族であることを定義した。しかしながら、実際には共和国成立以前から東部を中心にクルド人をはじめ多くの少数民族が居住する現状を否定することができず、現在では、民族的にトルコ人ではない、あるいはトルコ語を母語としない国民も国内に一定割合存在することを認めてはいるものの、それらが少数民族とは認知していない。 少数派の民族としては、クルド人、アラブ人、ラズ人、グルジア人、ギリシャ人、アルメニア人、ヘムシン人、ザザ人、ガガウズ人、ポマク人、アゼリー人などが共和国成立以前から東部を中心に居住しており、バルカン半島や黒海の対岸からアナトリアに流入したアルバニア人、ボシュニャク人、チェルケス人、アブハズ人、クリミア・タタール人、チェチェン人、オセット人も少なくない[83]。特に、クルド人はトルコ人に次ぐ多数派を構成しており、その数は1,400万から1,950万人といわれている。かつて政府は国内にクルド人は存在しないとの立場から、クルド語での放送・出版を禁止する一方、「山岳トルコ人」なる呼称を用いるなど、差別的に扱っていた。しかしながら、現在では少数民族の存在を認める政府の立場から、山岳トルコ人という呼称は用いられることがない。実際問題として長年の同化政策の結果、今や言語がほぼ唯一の民族性のシンボルとなっている。2004年にはクルド語での放送・出版も公に解禁され、旧民主党(DEP : 共和人民党から分離した民主党(DP)とは別組織)レイラ・ザーナ党首の釈放と同日に、国営放送であるTRTの第3チャンネル(TRT3)においてクルド語放送が行われた。2008年末には24時間クルド語放送を行うためTRTに第6チャンネルが開設され、2009年1月から本放送を開始した[84]。 なお、クルド人はいわゆる北部南東アナトリア地域(南東アナトリア地域)にのみ偏在しているわけではなく、地域により格差はあるものの、国内の81県全域にある程度のまとまりを持った社会集団として分布している。実際、クルド系政党民主国民党(DEHAP)は全域で政治活動を展開し、総選挙において一定の影響力を保持している。1960年以降、全国的な農村部から都市への移住が増加したことに伴いクルド人も都市部への移住が進み、現在はクルド人の都市居住者と農村部居住者との割合が大幅に変化しているとみられる。ある推計によると、1990年以降最も多数のクルド人が存在するのは、南東アナトリア6県のいずれでもなく、イスタンブール県であるとの結果も存在する。各都市のクルド人は、その多くが所得水準の低い宗教的にも敬虔なイスラム教徒であるといわれており、昨今の都市部における大衆政党として草の根活動を行ってきたイスラム系政党躍進の一因と結びつける見方も存在する。 言語→詳細は「トルコの言語」を参照

公用語のトルコ語のほか、クルド語(クルマンジー)、ザザキ語(ディムリ語、キルマンジュキ語)、チェルケス語派(カバルド語、アディゲ語)、アゼルバイジャン語(南アゼルバイジャン語)、アラビア語(北メソポタミア・アラビア語、アラビア語イラク方言)、バルカン・ガガウズ・トルコ語、ブルガリア語、ギリシア語(ギリシア語ポントス方言)、アルメニア語、カルトヴェリ語派(グルジア語、ラズ語)などが話されている。 人名・婚姻1934年に「創姓法」が制定され、全ての国民に姓を持つことが義務づけられたため、上流階級は他のアラブ諸国と同じように先祖の名前や出自に由来する「家名」を姓とし、庶民は父の名、あだ名、居住地名、職業名や、縁起のいい言葉を選んで姓をつけている。婚姻の際は、以前は夫婦同姓のみが認められていたが、2001年の法改正により女性の複合姓が認められ[85]、さらに2014年に最高裁において、婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反との判決が下され、完全な夫婦別姓も選択可能となったことで、選択的夫婦別姓制度が実現している[86]。 宗教 →詳細は「トルコの宗教」を参照

宗教構成は、宗教の帰属が身分証明書の記載事項でもあることからかなり正確な調査結果が存在する。それによると、人口の99%以上がムスリム(イスラム教徒)である。一方、各宗派に関しては、身分証明書にその記載事項がないことから、宗教のように詳細な宗派区分の把握ができておらず不明な点も多い。その結果、一般的にはムスリムを信奉する国民の大半はスンナ派に属するといわれているが、一方で同じイスラム教の中でマイノリティであるアレヴィー派の信奉者が国内にも相当数存在しているとの主張もあり、一説には20%を超えるとも言われている。 そのほかの宗教には東方正教会、アルメニア使徒教会、ユダヤ教、カトリック、プロテスタントなどが挙げられるが、オスマン帝国末期から現共和国成立までに至る少数民族排除の歴史的経緯から、いずれもごく少数にとどまる。 →「トルコにおける世俗主義」も参照

一方で、東方正教会の精神的指導者かつ第一人者であるコンスタンディヌーポリ総主教はイスタンブールに居住しており、正教徒がごく少数しか存在しないトルコに東方正教会の中心地がある状況が生み出されている。国内にある東方正教会の神品を養成するための「ハルキ神学校」は1971年から政府命令によって閉鎖されており、東方正教会への政府からの圧迫の一つとなっている。 →「トルコにおける信教の自由」も参照

教育 →詳細は「トルコの教育」を参照

義務教育機関として、8年制の初等教育学校(ilk öğretim okulu)が置かれ、そのほか4年制(2004年9月入学以降、それ以前は3年制)の高等学校(lise)、大学(üniversite)などが置かれている。ほかに就学前教育機関として幼稚園(anaokulu)なども存在する。初等教育学校を含めてほぼ全ての学校が国立だが、私立学校も存在する。ただし、私立学校の1か月間の学費は、給食費・施設費などを含めて一般労働者の月収とほぼ同等で、極めて高価である。 公立高校・公立大学への入学にはそれぞれLGS・ÖSSの受験を必要とし、成績順で入学校を決定する。受験競争は存在し、高校入試・大学入試のために塾(dershane)に通うことも珍しくない。 教員数・教室数はともに十分な数には達しておらず、初等教育学校は午前・午後の二部制である。また学校設備も不十分で、体育館・プールなどは公立学校にはまず存在しない。特に大都市の学校では運動場は狭くコンクリート張りで、バスケットボールやフットサルが精一杯である(地方においては芝生のサッカー場などを持つ学校も多い)。また、図書館も存在しないか、あっても不十分である。学校設備の問題に関しては国も認識し、世界銀行からの融資を受けるなどして改善を図っているが、厳しい財政事情もあって改善が進んでいない。 2004年現在、男子児童の就学率は統計上ほぼ100%に到達したが、女子児童の非就学者は政府発表で65万人程度存在し、政府は「さあ、女の子たちを学校へ(Hadi Kızlar Okula)」キャンペーンを展開するなどその解消に努めている。しかし、女子非就学者の問題には経済事情に加え、男女共学のうえ、いまだ保守的なイスラムを奉ずる地域ではヘッドスカーフ着用禁止の初等教育学校に通わせることを宗教的な観点から問題視する親が存在するという事情もあり、女子非修学者の減少はやや頭打ちの状態である。 イスラム教の教えに基づいた創造論が学校などで公然と教育されており[87]、進化論への検閲行為[88]などの問題が生じている。また、クルド語を教育することはおろか、教育機関などでの「公的な場」で使用することさえ法律で禁止されており、これに違反した場合は国家反逆罪などで起訴される。実際に投獄された一般のクルド人も多い。 保健→詳細は「トルコの保健」を参照

医療→詳細は「トルコの医療」を参照

治安→詳細は「トルコにおける犯罪」を参照

2022年の世界平和度指数の安全・安心(Safety & Security)部門で163カ国中138位ぐらいとロシアより下位に位置し、不安定さが目立つだけでなく、かなり危険な状況にある[89]。2007年以降、同国警察が犯罪統計を公表していないために詳細な件数は不明であるものの、日本と比べると一般犯罪(特に窃盗事件)や凶悪犯罪(殺人、強盗)は数多く発生している方で、置き引きやスリ、ぼったくり、詐欺(主に恋愛を利用したものや格安を謳うツアー、乗車料金やクレジットカードに絡むもの)、性犯罪、偽警察官による犯罪も散見されている[90]。

法執行機関→詳細は「トルコの法執行機関」を参照

トルコにおける法執行は、トルコ軍の指揮下に置かれる憲兵「ジャンダルマ」や警察総局をはじめとして、内務省の下で行動するいくつかの省庁ならび公的機関によって行なわれている。

人権→詳細は「トルコにおける人権」を参照 他人の権利の尊重や情報の自由な流れなどの基本的人権に基づく2020年積極的平和指数は、163カ国中88位と先進国を下回り、世界的には平均程度だが、66位の中国を下回っている[91]。

→「トルコにおける人種差別と民族差別」も参照

メディア→詳細は「トルコのメディア」を参照

マスコミ→詳細は「トルコのテレビ」を参照

インターネット→詳細は「トルコのインターネット」を参照

→詳細は「トルコにおける検閲」および「2017年トルコのウィキペディア閲覧制限」を参照

政治的な理由でネット検閲が行われている。2014年には裁判所の命令がなくてもウェブサイトを遮断したり、インターネットを通じて個人の閲覧記録を収集したりすることを首相に認める法律(インターネット法に関する5641改正法)が可決されている[92][93]。 そのため、YouTubeなどGoogle関連を含む約3,700の外部サイトへのアクセスは政府によってブロックされており[94]、反政府運動の抑え込みや言論統制を理由にFacebookやTwitterなどソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)も度々ブロックされている[95][96]。

文化 →詳細は「トルコの文化」を参照

国土は、ヒッタイト、古代ギリシア、ローマ帝国、イスラームなど様々な文明が栄えた地であり、諸文化の混交が文化の基層となっている。これらの人々が残した数多くの文化遺産、遺跡、歴史的建築が残っており、世界遺産に登録されたものも9件に及ぶ(詳しくは「トルコの世界遺産」を参照)。伝統的な文化はこのような基層文化にトルコ人が中央アジアからもたらした要素を加えて、東ヨーロッパから西アジアの諸国と相互に影響を受け合いながら発展してきた。また、トルコの文化はヨーロッパの芸術文化や被服文化にも影響を及ぼしており、特に16世紀から18世紀の間はオスマン帝国勢力の隆盛時にその文化が多大な影響を擁している。この現象はターケリーと呼ばれている。 近現代のオスマン帝国、トルコは、ちょうど日本の文明開化と同じように、西洋文明を積極的に取り入れてきたが、それとともにトルコ文学、演劇、音楽などの近代芸術は、言文一致運動や言語の純化運動、社会運動などと結びついて独自の歴史を歩んできた。こうした近代化の一方で、歴史遺産の保全に関しては立ち遅れも見られる。無形文化財ではオスマン古典音楽の演奏者は著しく減少し、また剣術、弓術などいくつかの伝統的な技芸は既に失われた。有形の遺跡もオスマン帝国時代以来のイスラム以前の建築物に対する無関心は現在も少なからず残っており、多くの遺跡が長らく管理者すら置かれず事実上、放置されてきた。近年は、いくつかの有名な古代ギリシャやローマ帝国時代の遺跡やイスラム時代の建築が観光化されて管理が行き届くようになったが、依然として多くの遺跡は風化の危機にさらされている。このような状況に対する懸念も表明されているが、その保全対策は財政事情もありほとんど全く手つかずの状態である。 食文化→詳細は「トルコ料理」を参照

トルコ料理は伝統的に世界三大料理の一つとされ、ギリシャ料理やシリア地方の料理(レバノン料理など)とよく似通っている。またイスラム教国ではあるが飲酒は自由に行われており、ブドウから作られアニスで香りがつけられたラクが有名である。ワインやビールの国産銘柄も多数ある。コーヒー粉末と砂糖を入れた小さな容器を火にかけて煮出すトルココーヒーはユネスコの無形文化遺産に登録された。 文学 →詳細は「トルコ文学」を参照

漫画→詳細は「トルコの漫画」を参照

トルコの漫画は米国、イタリア、フランス語圏から大きな影響を受けてきたが、歴史を題材にした子供向けの冒険ものや、ユーモア雑誌に掲載される風刺漫画など、トルコ人漫画家による独自の作品も描かれている。 音楽→詳細は「トルコ音楽」を参照

伝統的なトルコ音楽の一つ、オスマン古典音楽はアラブ音楽との関係が深く、現代のアラブ古典音楽で演奏される楽曲の多くはオスマン帝国の帝都イスタンブールに暮らした作曲家が残したものである。 オスマン帝国とトルコ共和国で行われてきた伝統的な軍楽メフテルは多くの国に脅威と衝撃を与え、音楽家は着想を得ていくつものトルコ行進曲を製作した。 演劇 この施設は首都のアンカラに在る →詳細は「トルコの演劇」を参照

トルコの演劇文化は、幾千年も前の時代から続いている。その起源については様々な見解があり、多くの学者はトルコの民俗劇場がフリギアやヒッタイト文明のような初期のアナトリア文明の民間伝承に関連していると主張している。一方で、一部の学者からはウラル・アルタイ地域で実践されていた人道的な儀式から発展したものであるという説が唱えられている。 同国において民俗劇場は田舎に点在する何千もの村の中で何世紀にも亘って存続されて来ている面を持つ。

映画→詳細は「トルコの映画」を参照

トルコにおける映画製作活動は、第二次世界大戦後から劇的に増加して行く形で高まった。最近ではアラブ世界、そして米国でもその存在が認知されるほどに成長を見せている。

美術→詳細は「トルコの芸術」を参照

トルコの芸術文化は、同国の前身であるオスマン帝国のものを源流としている。

被服 →詳細は「トルコの民族衣装」を参照

トルコにおける伝統衣装は、オスマン帝国時代の服飾文化に大きく影響されている面を持つ。またトルコの民俗服は、アナトリア半島地域とその周辺の様々な地域文化の類似点や歴史的な共有があり、トルコ国内の各地域の服飾はその人々の性質を反映する傾向が強いことも明らかとなっている[98]。

建築 トルコ国内の多目的複合施設の中では最大級の規模である →詳細は「トルコの建築」を参照

建築は、イランとギリシャ双方の影響を受け、独自の壮麗なモスクやメドレセなどの建築文化が花開いた。その最盛期を担ったのがミマール・スィナンであり、スレイマン・ジャミィなどに当時の文化を垣間見ることができる。 俗に「トルコ風呂」などと呼ばれている公衆浴場文化(本国においては性風俗店の意味はなく、伝統的浴場の意である)は、中東地域に広く見られるハンマーム(ハマム)の伝統に連なる。逆に、中東やアラブの後宮として理解されているハレムとは実はトルコ語の語彙であり、多くの宮女を抱えたオスマン帝国の宮廷のイメージが、オリエンタリズム的な幻想に乗って伝えられたものであった。 →「トルコの建築家の一覧」も参照

世界遺産→詳細は「トルコの世界遺産」を参照

国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が11件、複合遺産が2件存在する。 祝祭日→詳細は「トルコの祝日」を参照

スポーツ→詳細は「トルコのスポーツ」を参照

→「オリンピックのトルコ選手団」も参照

→詳細は「トルコのサッカー」を参照

→トルコの著名なダービーマッチについては「クタラララス・デルビ」を参照

トルコ国内ではサッカーが圧倒的に1番人気のスポーツとなっている。国内には18のプロクラブが参加するスュペル・リグを頂点に、2部リーグ、3部リーグ、さらにその下部には地域リーグが置かれ、プロ・アマ合わせれば膨大な数のクラブが存在する。 トルコサッカー連盟(TFF)は欧州サッカー連盟(UEFA)に加盟しており、スュペル・リグ上位クラブはUEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグに参加可能である。中でもイスタンブールのフェネルバフチェ、ガラタサライ、ベシクタシュと、トラブゾンのトラブゾンスポルは4大クラブと呼ばれ、テレビや新聞などの報道量も他のクラブに比べ、非常に多い。これらのクラブは実力的にも上位にあるため、UEFA主催のリーグに参加することも多い。UEFA主催のリーグに参加するクラブは半ばトルコ代表として扱われることもあり、これらの強豪は地域にかかわらず全国的に人気がある。なお、フェネルバフチェ・ガラタサライ・ベシクタシュの3クラブはイスタンブール証券取引所に上場する上場企業でもある。 サッカートルコ代表は、2002年に行われた2002 FIFAワールドカップで3位の成績を収めた。なお、同大会で優勝したブラジルには2度敗北している。2005年にはイスタンブールのアタテュルク・オリンピヤト・スタドゥで、UEFAチャンピオンズリーグ 2004-05 決勝が行われ「イスタンブールの奇跡」が起こった。 有名な選手としては、レアル・マドリードに所属するアルダ・ギュレルが知られている。

サッカー以外では、バスケットボールとバレーボールのプロリーグが存在する。特にバスケットボールは、NBAでのトルコ人選手の活躍や2010年に世界選手権が開催されたこともあり、近年人気が上昇している。また、2005年から2011年まではF1トルコGPが開催されており、WRCのラリー・オブ・ターキーとあわせてモータースポーツにおける発展も期待される。 650年以上の歴史を持つ伝統の格闘技としてヤールギュレシ(オイルレスリング)があり、トルコの国技となっている。アマチュアスポーツとしては、レスリングや重量挙げなどの人気が高い。また、トルコ人の気風を反映してか柔道や空手道の道場も多い。競馬や競走馬の生産も行われており、日本産馬ではディヴァインライトがトルコで種牡馬として供用されている。チュルク系民族の伝統的な騎馬により争われる競技「ジリット」は、主にトルコ東部の民間に残っている[99]。 ギャラリー

著名な出身者→詳細は「トルコ人の一覧」を参照

象徴→詳細は「トルコの国の象徴」を参照

国花 トルコはチューリップを国花と定めている。チューリップは元々、パミール高原、ヒンドゥークシュ山脈、天山山脈を原産地[100]としているが、中央アジアからのテュルク系民族の移住によってアナトリアへ持ち込まれ栽培された。 その後のトルコ地域でチューリップは品種改良を経て、数多くの園芸種を生み出されるなど国民的なものとして扱われ、今日に至るまで象徴的な植物となっている。 国獣 トルコでは国の歴史を通じて縁深い動物とされている ハイイロオオカミはトルコにおいて神聖かつ国民的な動物として特別視されている。トルコ人の国民的象徴である理由は、トルコ人が「自分たちはオオカミの子孫である」という伝承を信じている点にある。 ケマル・アタテュルクによって国の象徴の一つと宣言され、現今も多くの場所でハイイロオオカミをモチーフにしたロゴなどが使用されている。一例として共和国発足から最初の数年間、紙幣にはハイイロオオカミの絵が印刷されていた点が挙げられる。 →「トルコのナショナリズム」も参照

ナショナルカラートルコは赤と白の2色をナショナルカラーとしている。代表的なものには国旗が挙げられる。また、宝石の一種のターコイズはトルコ文化の一部であると同時に、トルコの象徴色の1つと考えられている。更にこの3色は現在、様々な分野で頻繁に使用されている。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||