|

ワールドアスレティックス

ワールドアスレティックス(英: World Athletics)は、陸上競技の国際競技連盟。英語略称はWA。競技規則を整備し加盟団体の統括と世界的な競技大会の運営を担う。 2019年11月11日に国際陸上競技連盟(こくさいりくじょうきょうぎれんめい、英: International Association of Athletics Federations, IAAF、仏: Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme)から名称が変更された[1]。日本陸上競技連盟では『ワールドアスレティックス』と呼称し、日本語略称を『世界陸連』としている[2]。 歴史組織 19世紀中頃よりイギリスとアメリカ合衆国を中心にアマチュア陸上競技が勃興した[3]。各国に選手権大会やアマチュア陸上競技連盟が創設され、1890年代に入ると国際的な対抗戦が行われた。1896年にアテネで第1回近代オリンピックが開催されると陸上競技は12種目を実施、9カ国から63名の選手が出場した。1908年のロンドンオリンピックになると26種目が実施されて20カ国431名が出場する規模に至った。1912年6月、ストックホルムオリンピック終了後のストックホルムに陸上競技に関する国際的な統括組織と規則策定、世界記録の認定を求める17カ国の代表が集まり会議が開催された。オーストラリア・オーストリア・ベルギー・カナダ・チリ・デンマーク・エジプト・フィンランド・フランス・ドイツ・ギリシャ・ハンガリー・ノルウェー・ロシア・スウェーデン・イギリス・アメリカ合衆国が出席したこの第1回総会によりIAAFは創設された[4]。IAAFは1913年にベルリンで第2回総会を開催して憲章を採択、ジークフリード・エドストレームが会長に就任し本部をストックホルムに設置した[4]。IAAF創設はベルリンで行われた第2回総会によるとする文献もある[3][5]。本部は1946年にロンドンへ、1993年10月にモナコへ移転した。 IAAFは1914年に競技規則を定めて世界記録の公認を開始した[6]。1912年ストックホルムオリンピックではストップウォッチによる1/10秒単位の手動計時が行われていたが、計時技術は年月の経過と共に発展を見せ、1964年の東京オリンピックからクォーツ時計を使用した電動計時が、1972年に1/100秒単位までの計測が開始された[7]。1977年、IAAFは400m以下の世界記録公認条件として電動計時による1/100秒単位までの計測を義務付けた。 アマチュア陸上競技の勃興以来陸上競技は男子中心の競技であったが、1910年代に入るとヨーロッパ各国で女子陸上競技が興隆した[8]。各国の女子陸上競技連盟創設を見た後の1921年、アリス・ミリア夫人らが中心となり女子陸上競技の国際的な統括団体である国際女子スポーツ連盟(FSFI)が創設された。FSFIはオリンピック陸上競技の女子種目実施を求めて活動し1928年のアムステルダムオリンピックで5種目の開催に漕ぎ付けている。FSFIはその後実施種目数増加を求めてIOCやIAAFとの交渉を続けたが実らず、機能をIAAFに吸収されて消滅した。 IAAFは1928年の総会でドーピング規則を承認して興奮剤の使用を禁止、1964年の東京オリンピック時に医事委員会を組織、1989年から選手に対する平時の抜き打ち検査を開始し、2011年の世界選手権以降は出場選手全員に対して大会時の血液検査を義務付けるなどドーピング対策の歴史を持つ[4][9][10]。陸上競技選手のドーピング事例は過去に1980年代の東ドイツなど社会主義国家による組織的ドーピング、ベン・ジョンソンの選手資格剥奪、バルコ・スキャンダルなどが発生した[11][12]。IAAFは憲章にフェアプレーの推進とドーピングの撲滅を掲げており[13]、今日はWADAとも密接な協力関係を築いてアンチドーピングを推進する[14][15]。 2011年現在、IAAFは会長以下、第一副会長1名、副会長3名、名誉会計1名、地域陸連代表6名、カウンシルメンバー15名、事務総長1名がカウンシルを構成し、組織運営に当たる。総会はIAAFの最高決定機関[13] であり、カウンシルと212の加盟団体代表が参加して重要事項の審議を行う。また4年おきに会長・副会長・カウンシルメンバー・委員を選出する[16]。総会は1991年以降世界選手権の開催時に合わせて2年ごとに実施されており、2019年までに52回を数える[17]。IAAFは1988年より年間最優秀選手賞であるワールド・アスリート・オブ・ザ・イヤーの表彰を開始した。 マラソン、ハーフマラソン、競歩の世界記録公認を2004年に開始し、オリンピックと世界選手権の実施種目全てが世界記録として公認されることになった[18]。世界新記録樹立者にはIAAFオフィシャルパートナーから賞金が授与される。 2019年11月11日を以てこれまでの国際陸上競技連盟からワールドアスレティックスに組織名を変更した[1][2]。 アマチュアリズムの変遷IAAFは古くからアマチュアリズムを掲げ、規約を設けて選手の金品獲得を制限しており違反者には資格剥奪処分が下された。ジム・ソープはマイナーリーグの所属経験があったために資格剥奪処分を受け、さらにIOCによって金メダルが剥奪された。この規定のために選手は長きにわたって陸上競技選手として生計を立てられなかった[19]。1968年メキシコシティオリンピック男子100m金メダリストのジム・ハインズはオリンピック後にプロアメリカンフットボールのNFL選手へ転身している。しかし、1960年代から他のスポーツがアマチュア規定を次々に廃止し、時代の流れはIOCが1974年にオリンピック憲章の参加規定を変更するまでに至った[20]。陸上競技も1970年代以降マラソン大会を中心にテレビ局やスポンサーから有力選手へ公然と出場料・賞金が支払われる状況になり[21]、競技と生活のために金銭を必要とする背景が選手にも存在した[19][22]。1981年、プリモ・ネビオロが会長に就任するとIAAFはアマチュアリズムと決別、放映権料とスポンサー料による商業化を推進し賞金レースの導入や出場料支払いを開始した[23]。IAAFは1982年の総会で選手が賞金と出場料を受け取ることを認めるルール改正を行い、以後は選手のプロ化が一気に進んだ[24]。IAAFは1991年にオフィシャルパートナー12社と締結したスポンサー契約が4年100億円、日本テレビに提供した世界選手権の日本国内向け放映権料はワールドアスレチックシリーズ数大会を含めても1年40億円に上るなど急激な商業化を推し進めた[25][26]。この時代にIAAFは地域開発センターを世界10都市に設置して、加盟団体の指導者育成・ジュニア選手養成を援助した[4]。世界選手権の成功が評価される一方で、バーリー時代のアマチュア路線から商業的な拡大路線への転換には批判的な意見も見られた[23][27]。IAAFは発足以来正式名称にAmateurの7文字を戴いていたが、2001年の総会において International Association of Athletics Federations へと改めた。 世界選手権とグランプリレースの創設 IAAFは、真の陸上競技の世界王者を決定する世界最高峰の競技大会・世界陸上競技選手権大会を創設し、1983年に第1回ヘルシンキ大会を開催した[28]。 それまで陸上競技最高峰の競技大会はオリンピックであったが[29]、人種問題や冷戦による政治的対立を孕んで選手団のボイコットが発生し、東西陣営の足並みは揃わず、世界王者決定戦としての機能を失っていた[30][31]。 1990年代に入り賞金レースの拡充に伴い、非賞金レースは選手の出場辞退が増加した[32]。そんな状況下でも世界選手権は創設当時より賞金が授与されない大会であったために、1993年シュトゥットガルト大会の出場をめぐり、カール・ルイスやヌールディン・モルセリらがIAAFに対して賞金を要求する事態が発生している[32]。IAAFは1997年アテネ大会以降の世界選手権を賞金レースとした[33]。 IAAFは1985年に、トラック&フィールドの男女16種目を対象とした賞金レース・IAAFグランプリを導入した。スポンサー企業名を冠してIAAFモービルグランプリとも称されるこのシリーズ戦は、世界17都市の競技会を舞台に繰りひろげられ、各競技会の入賞者に賞金が授与された[34]。最終戦・IAAFグランプリファイナルは各種目の年間王者決定戦として実施され、3位までの選手に年間賞金が授与された。その後、IAAFグランプリはIAAFゴールデンリーグ・IAAFスーパーグランプリとIAAFワールドアスレチックファイナルを経て、IAAFダイヤモンドリーグとIAAFワールドチャレンジミーティングスに受け継がれる。 歴代会長  設立以来、以下の6名が会長に就任した。

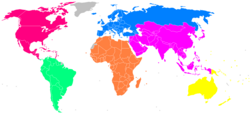

地域陸上競技連盟 世界陸連は6地域に分類された212の国・地域の加盟団体を傘下に持つ[35]。加盟団体は1国につき1組織のみが承認されている。イスラエル陸上競技連盟は中東情勢による政治的な事情のために、アジア陸上競技連盟からヨーロッパ陸上競技連盟へと所属を移した。

主催大会ワールドアスレチックスシリーズ

1日競技会

廃止された大会特記事項

世界陸連は、FIFA(国際サッカー連盟)、ワールドラグビー、FIBA(国際バスケットボール連盟)とともに、「命名権排除」を主催大会における原則としていて、これらの主催大会では原則として命名権を冠した競技場を会場とすることができない。このため、命名権による名称を使用せず正式名称等を使用しなければならないほか、命名権による会場名、世界陸連公式スポンサー以外の広告類などを覆い隠すなどの措置を講じなければならない。 日本における例として、「日産スタジアム」は正式名称の「横浜国際総合競技場」と呼び、観客席シートの「NISSAN」表記も覆い隠さねばならない。関西では長居陸上競技場(ヤンマースタジアム長居)が該当する。 協力団体

脚注

参考文献

関連項目外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||