マツダ株式会社

Mazda Motor Corporation

|

マツダ本社 |

| 種類 |

株式会社 |

|---|

| 機関設計 |

監査等委員会設置会社[1] |

|---|

| 市場情報 |

|

|---|

| 本社所在地 |

日本 日本

〒730-8670

広島県安芸郡府中町新地3-1

北緯34度22分37秒 東経132度30分11秒 / 北緯34.37694度 東経132.50306度 / 34.37694; 132.50306座標: 北緯34度22分37秒 東経132度30分11秒 / 北緯34.37694度 東経132.50306度 / 34.37694; 132.50306 |

|---|

| 設立 |

1920年(大正9年)1月30日

(東洋コルク工業株式会社) |

|---|

| 業種 |

輸送用機器 |

|---|

| 法人番号 |

3240001036223  |

|---|

| 事業内容 |

自動車の製造・販売等 |

|---|

| 代表者 |

|

|---|

| 資本金 |

2,839億5,700万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 発行済株式総数 |

6億3,180万3,979株[2] |

|---|

| 売上高 |

- 連結:3兆8,267億5,200万円

- 単独:3兆3億6,000万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 営業利益 |

- 連結:1,419億6,900万円

- 単独:488億2,800万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 経常利益 |

- 連結:1,859億3,600万円

- 単独:1,025億9,100万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 純利益 |

- 連結:1,428億1,400万円

- 単独:897億7,100万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 純資産 |

- 連結:1兆4,568億100万円

- 単独:1兆1,187億2,000万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 総資産 |

- 連結:3兆2,592億5,100万円

- 単独:2兆4,673億8,700万円

(2023年3月期)[2] |

|---|

| 従業員数 |

(2024年3月期)[2] |

|---|

| 決算期 |

3月31日 |

|---|

| 会計監査人 |

有限責任あずさ監査法人[1] |

|---|

| メインバンク |

三井住友銀行 |

|---|

| 主要株主 |

|

|---|

| 主要子会社 |

関連会社を参照 |

|---|

| 関係する人物 |

|

|---|

| 外部リンク |

www.mazda.co.jp  |

|---|

| テンプレートを表示 |

マツダ株式会社(英: Mazda Motor Corporation[5])は、日本の広島県安芸郡府中町に本拠を置く、日本の自動車メーカーである。日経平均株価およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ[6][7]。

プロ野球チーム・広島東洋カープ及びJリーグクラブ(J1)・サンフレッチェ広島の大株主でもある。

概要

本社所在地は広島県安芸郡府中町新地3-1[8][注釈 2]で、自動車及び同部品の製造・販売を事業としている自動車メーカー。2018年5月には日本国内生産累計5000万台を達成した。国内メーカーではトヨタ、日産に次ぐ3社目の達成である[9]。2022年度の世界販売台数は110万台である[2]。

1920年、コルクを生産する「東洋コルク工業株式会社」として創業された[10]。1927年以来「東洋工業株式会社」が正式社名であったが[10]、1984年5月1日にブランド名に合わせ「マツダ株式会社」に改称した[11]。現在の社名は、事実上の創業者である松田重次郎の姓と[注釈 3]、叡智・理性・調和の神を意味するゾロアスター教の最高神アフラ・マズダー(Ahura Mazdā)にちなみ、自動車産業の光明となるよう願ってつけられた[12]。英語表記は「MAZDA」[8]。コーポレートマークの「mazda」は1975年から、「M」を模った現在のエンブレム(ブランドシンボル)は1997年から使用されている[12]。

ロータリーエンジンを搭載した自動車を量産していたほか、ロードスターは「2人乗り小型オープンスポーツカー」の生産累計世界一としてギネス世界記録の認定を受けている[13]。1991年には日本メーカーとしては初のル・マン24時間レースでの総合優勝を果たした[14]。2002年4月1日以降は「Zoom-Zoom」のキャッチフレーズの下、走行性能とデザインを特色とした車作りに特化する戦略を進めている[15]。今後は、顧客との間に強い絆をもった「プレミアムなブランド」を目指すとしている[16]。

1979年以来フォードとの提携関係が長く、1996年5月には同社の傘下に入りプラットフォームや生産施設などの共有化が進められた。リーマン・ショック以降は、フォードの経営悪化もあり、2015年9月に完全にグループから独立した[17]。2015年5月にはトヨタ自動車と中長期的な提携関係を結ぶことを発表し[18][19]、2017年8月には業務資本提携を結ぶことで合意[20]。相互に500億円分ずつ株式を取得し、トヨタがマツダの第2位の大株主となった[21]。THS-Ⅱの供給や、EV開発会社と北米工場の共同設立など、両社は急速に距離を縮めている。

歴史

創業・コルクから機械事業へ

マツダの実質的な創業者である松田重次郎(1921年頃)

マツダの実質的な創業者である松田重次郎(1921年頃)

1920年(大正9年)1月30日、広島市中島新町10番地にマツダの源流となる東洋コルク工業株式会社が設立された。清谷商会という1890年(明治23年)創業のコルクの製造・販売を手がける企業の経営が悪化したため、主な融資元であった広島貯蓄銀行が中心となり、融資の回収と事業の存続を図る方策として、それまでの個人経営から会社組織に改める形で設立された会社だった。設立にあたっては当時の広島の主要な財界人が参画し、初代社長には互選によって広島貯蓄銀行頭取の海塚新八が就任した。しかし海塚が体調不良により辞任を申し出たため、翌1921年(大正10年)3月、取締役の中で唯一経営に専念できる松田重次郎が社長に就任。松田重次郎はコルク栓を製造する際に出る屑コルクに目をつけ、広島高等工業学校との研究で加熱製法による圧搾コルク板を商品化し、廃材から付加価値の高いコルク製品の製造に成功する。海軍から大量の受注を得て[注釈 4]業績は回復し、東京や大阪にも出張所を設けて経営を積極的に展開した。

しかし東京に出張所を設けていたことが仇となり、1923年(大正12年)に発生した関東大震災によって多くの売掛金が回収不能となって経営は大きな打撃を受けた。かねてから松田重次郎と親交のあった日窒コンツェルン総帥の野口遵からの融資で倒産を回避したが、不況の深刻化を受けて従業員の半分を解雇する事態にまで追い込まれ、さらに1925年(大正14年)12月の深夜の火災によりコルク工場が全焼してしまう。

東洋コルク工業の圧搾コルク板

東洋コルク工業の圧搾コルク板

こうした事態を受け、松田重次郎は過当競争となっていたコルク事業から自身が得意とする機械事業への進出を決意。知遇を得ていた呉海軍工廠長の伍堂卓雄に支援を依頼し、日本製鋼所を通す形で注文を取り付け、資金面では野口が保証人となり、芸備銀行から資金を調達した。1927年(昭和2年)には社名を東洋工業株式会社に改称した。

1928年(昭和3年)初頭から、日本製鋼所や宇品造船所などの下請工場として海軍関係の兵器や機械、部品の製造を始めた東洋工業は、同年10月に広海軍工廠の指定工場に、翌1929年(昭和4年)1月に呉海軍工廠および佐世保海軍工廠の指定工場となり、航空機のエンジンやプロペラ、軍艦の精密機械などを受注。同年8月には海軍省購買名簿に登録され、従来の第2次下請けの立場から各海軍工廠の第1次下請け工場の地位を確立した。

前述の債務保証を発端に、日本窒素肥料(現・チッソ)の経営参加が開始され、1931年(昭和6年)には野口自身も取締役に就任したことで、東洋工業の4人の取締役の内、松田重次郎を除く3人が日本窒素肥料系で占められた。第二次世界大戦の頃まで東洋工業の経営はおおむねこの陣容で進められていくことになる。

三輪トラック生産の開始

マツダ初の三輪トラック、マツダ号DA型(1931年)

マツダ初の三輪トラック、マツダ号DA型(1931年)

東洋工業は軍工廠の下請けという形で機械事業へと進出したが、軍からの注文は少量多品種な上に繁閑差が大きいため、量産によるコスト低減を図ることが難しいという悩みがあった。独自の製品を持ちたいと考えた松田重次郎は、最終的な目標を自動車製造に置きながらもまずはオートバイから手をつけることにし、1929年(昭和4年)から試作を始め、1930年(昭和5年)に30台と少数ながら市販した。

1930年(昭和5年)には三輪トラックの開発に着手。オートバイから一足飛びに四輪自動車製造に向かうのではなく、まずは当時人気を呼んでいた三輪トラックで実績を積もうという狙いがあった。また、広島市吉島町の工場が手狭になっていたため、現在の本社所在地である広島県安芸郡府中村(現・府中町)の土地を取得。松田重次郎の長男の松田恒次(後に3代目社長)がレイアウトを担当し、三輪トラックを中心に設計された新工場が完成した。コルク製品と機械工業が事業の中心だった東洋工業にとって三輪トラック市場への進出は未知数だったため、野口の斡旋により、東洋工業が生産する三輪トラックを三菱商事の一手販売とする契約を結んだ(そのためタンクマークには、三菱のスリーダイヤが入っている。その頃、乗用車やバス〈現三菱ふそう〉を製造していた三菱造船〈現三菱自動車〉は関係していない)。

1931年(昭和6年)10月、府中の新工場で三輪トラックのマツダ号DA型の生産を開始。軍需景気で需要が増加していたところに、それまでの三輪トラックにはない後退ギアや、カーブをスムーズに曲がれるよう後輪にディファレンシャルギアを装備したDA型は、三菱商事の全国的な販売網も相まって好評を博した。改良型のDB型を発売した翌1932年(昭和7年)には国内シェア25%を獲得。売上は急拡大を遂げ、マツダ号は海外へも輸出された。

1940年に完成した試作四輪車

1940年に完成した試作四輪車

1935年(昭和10年)10月、朝鮮半島で大規模な水力発電所をいくつも建設していた野口からの依頼を受けて開発した削岩機を初納入し、またこの年には1929年(昭和4年)から社内向けに製造していた工作機械の外販も始めた。1936年(昭和11年)には三菱商事との販売契約を解消し、オート三輪は東洋工業の直売制に移行した。

この頃には三輪トラックの次なる商品として、四輪自動車の検討を始めた。1936年(昭和11年)の重役会で小型四輪自動車の製造が決議され、イギリスのオースチン・7を購入して研究を開始。さらにドイツ車のオペル37年式やイギリスのMG37年式を購入し、最新のプレス機をはじめとする各種設備もアメリカから買い入れた。1940年(昭和15年)には小型四輪自動車の試作車を完成させ、生産体制も整備されつつあったが、この頃すでに東洋工業は軍事体制に組み込まれていたため、自動車の生産は実現不可能になっていた。

戦時体制下

1941年に竣工した小銃工場

1941年に竣工した小銃工場

1937年(昭和12年)7月に日中戦争が勃発し、国内の組織が総力戦体制へと再編成されていく中、東洋工業は陸軍小倉工廠から三八式歩兵銃と九二式重機関銃の生産を申し渡された。自動車こそ戦時に必須であると主張して断ったものの、認められることはなく、年末には部品の生産が開始された。1938年(昭和13年)1月には軍需工業動員法により陸海軍共同管理工場に指定され、軍部の直接管理を受けることになった。陸軍大臣による小銃生産の命令を受けた東洋工業は、1940年(昭和15年)に九九式短小銃の組み立てを始め、工場が完成した翌1941年(昭和16年)からは本格生産を開始した。呉海軍工廠からは爆弾、水雷、信管などの製造の命令を受けた。

軍国主義の流れが軍需一本槍となる中、民生用品生産は圧迫を受け、商工省により三輪トラックの生産は東洋工業、発動機製造(現・ダイハツ工業)、日本内燃機の3社にのみ許可された。しかしその後、三輪トラックの生産は一時中止に追い込まれるなどして生産台数は極度に落ち込んだ。

1943年(昭和18年)10月には三輪トラックの生産台数はゼロとなり、終戦まで三輪トラック部門は実質的に機能を停止した。

1943年(昭和18年)の上期には戦時金融金庫が東洋工業株を取得して日本窒素肥料に次ぐ第2位の大株主となり、さらに同年下期に日本窒素肥料が保有する株式を戦時金融金庫に譲渡したことで、資本面でもより強い戦時統制の下に置かれた。翌1944年(昭和19年)1月、兵器増産を目的に前年に施工された軍需会社法に基づき、東洋工業は軍から軍需会社に指定され、軍需省中国軍需管理部の管理下に入った。同月には日窒コンツェルン総帥で取締役の野口遵が死亡し、これを受けて同年5月までに日本窒素肥料系の役員が経営陣から去ったことから、東洋工業と日本窒素肥料の提携は終了した。同年7月には内山コルク工業との共同出資で東洋コルクを設立し、祖業であるコルク製造事業を分離した。この年の10月には東洋工業は8,556人の従業員を抱える国内トップクラスの軍需会社となっており、戦時中に製造した小銃は累計で58万5,646挺に上った。

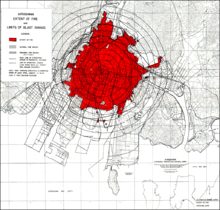

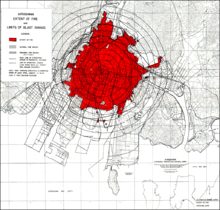

原爆による広島市の火災及び爆風被害状況を示す地図。赤色は全焼区域。東洋工業は地図上の最も東を流れる猿猴川下流域の東側に位置する。

原爆による広島市の火災及び爆風被害状況を示す地図。赤色は全焼区域。東洋工業は地図上の最も東を流れる猿猴川下流域の東側に位置する。

1945年(昭和20年)8月6日、アメリカ軍により広島市に原子爆弾が投下され、細工町(現・中区大手町)上空で炸裂した(広島市への原子爆弾投下)[67]。爆心地から5.3km離れた東洋工業は爆風によって若干の建物が倒壊し、一部工場の屋根が吹き上げられたりほとんどの窓ガラスが割れる被害に遭ったものの、全体としての損害は軽微で、機械設備はほぼ無傷で残存した。しかし県当局の命令により鶴見町(現・中区鶴見町)で建物疎開の作業に動員されていた73名を含め、計119名の社員が命を落とし、負傷者は335名に上った。恒次の弟でマツダモータース(現・広島マツダ)社長の宗弥も全従業員7名と共に死去した[71]。

東洋工業附属医院(現・マツダ病院)は広島市の負傷者が一番広い道を東に向かって避難する際に真っ先に目に入る医療機関だったため、多くの人々が詰めかけてくる事態となり、そのため東洋工業の食堂や寄宿舎も解放・提供し、医療品を含めたあらゆる物資の扉を開いて総出で救護にあたった。しかし負傷者は次々と亡くなっていき、会社のグラウンドでは連日犠牲者の遺体に油をかけて火葬が行われた[74]。1945年(昭和20年)8月15日、東洋工業は生産を完全に停止したまま終戦を迎えた。

戦後の復興期

マツダ号GA型

マツダ号GA型

東洋工業本社は広島市周辺で唯一残存した大規模な建物だったため、多くの企業や団体が東洋工業に施設の提供を求めた。広島県庁は1946年(昭和21年)7月まで全機関が東洋工業の施設内で業務にあたり、他にも広島県警察部、広島控訴院、広島区裁判所[注釈 5]、広島県食料統制組合なども東洋工業に間借りした。日本放送協会広島中央放送局(現・NHK広島放送局)は東洋工業で放送を再開し、中国新聞は東洋工業から借り受けた三輪トラックで市中に壁新聞を掲示して、救護所の場所といった情報を市民に届けた。

占領にあたった連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、日本の平和経済に必要な設備・施設のみの存置を認め、その他は賠償として全て取り立てるという方針を示しため、軍需会社に指定されていた東洋工業は存亡の危機に立たされる事態となった。1946年(昭和21年)に東洋工業は賠償工場に指定され、全社の46 %に上る機械や設備が封印され使えなくなったが、当時の内務省警保局長である谷川昇の取り計らいにより、資本金1億円以上の企業のみがパージの対象となったため、資本金3,000万円の東洋工業は幹部の公職追放などは免れることができた。

企業の存続が許されるかも分からず、社内に不安が漂う中、東洋工業は三輪トラックの生産再開を決定し、1945年(昭和20年)9月には久留米市のブリヂストンの工場を訪ねるなど準備活動を始めていた。GHQからも軍需工場の民需生産転換の許可が降りたことから、終戦から4ヶ月後には生産を再開し、マツダ号GA型10台を完成させた。三輪トラックは戦前に軍用に向かないとして生産台数が大幅に減らされていたため、現役で走るその多くが老朽化していた上、戦後に手軽な輸送手段として急速に需要が高まったことから、1946年(昭和21年)には大手メーカーが相次いで参入し、三輪トラック業界は活況を呈した。その間も東洋工業は新型三輪トラックの開発を進める一方、1947年~1948年にかけては日本国内各地への一県一特約店設置を推進し、1948年秋の奈良県を最後に全国特約店の整備を完了、業界の競合他社に先んじてその後の営業施策における地歩を固めた。

復興が本格化してきた1950年(昭和25年)頃になると市場からはより大きい積載能力を持つ三輪トラックが要望されるようになり、同年9月、東洋工業は業界初の1トンの積載能力を持つマツダ号CT型を発売。CTは新開発した日本車初の油圧調整タペット付OHVエンジンを搭載、前面風防には安全性の高い合わせガラスを採用するなど、当時の日本製四輪車をもしのぐ先進的な取り組みを行った。1951年(昭和26年)に三輪トラックに対する車体サイズや排気量の制限が撤廃されたのを受け、同年に4.8 mのロングボディを持つCTL型を発売し、翌1952年(昭和27年)には2トン積みのCTL型も登場させた。東洋工業の三輪トラックの売上は1949年(昭和24年)から1954年(昭和29年)までの間に12倍以上に増加した。

四輪車市場への参入

マツダ初の四輪自動車、CA型の試作車

マツダ初の四輪自動車、CA型の試作車

三輪トラックの大型化と多様化を進める一方、東洋工業は小型四輪トラックの開発も並行して行なっていた。1949年(昭和24年)にかけて試作を完了させ、工場生産の準備を開始。翌1950年(昭和25年)には東洋工業初の四輪車となる小型四輪トラック、CA型を発売した。新開発の空冷エンジンを搭載し、28万円の低価格で販売されたCA型だったが、1952年(昭和27年)までの間に35台だけで生産は中止となり、またほぼ同じ時期に発売した消防車のCF型の生産台数も74台に留まったため、四輪車市場への進出は一旦中断されることになった。

1951年(昭和26年)、重次郎の長男で専務の松田恒次が社長に就任。1956年(昭和31年)には再び四輪車の開発に着手し、1958年(昭和33年)、小型四輪トラックのロンパーを発売。翌1959年(昭和34年)には水冷エンジンを搭載したトラックのD1100型、D1500型を登場させた。

1960年(昭和35年)以降になると、日本のモータリゼーションはそれまでの事業用から個人用へと需要が移行しつつあった。1955年(昭和30年)に報道された通商産業省(現・経済産業省)の「国民車構想」の影響もあり、富士重工業(現・SUBARU)のスバル・360や三菱重工業の三菱・500など、他社からは次々と大衆乗用車が発売されていた。

マツダ初の四輪乗用車、R360クーペ(1960年)

マツダ初の四輪乗用車、R360クーペ(1960年)

このような一連の動きを背景に、東洋工業は乗用車市場に進出するにあたり、「ピラミッドビジョン」という新車開発構想を立案した。これは国民の所得階層分布とそれに対応する乗用車の保有構造をピラミッド型に見立て、まずは下層部を占める大衆向けの乗用車から開拓し、国民所得水準の向上とともに一段ずつ上の車格の車種を展開していくことで、最終的には頂点部である高級車までをも担う総合自動車メーカーを目指すというものだった。この構想に基づき、1959年(昭和34年)4月に軽乗用車の開発に着手し、翌1960年(昭和35年)4月、東洋工業初となる四輪乗用車、R360クーペを発売した。1962年(昭和37年)には大人4人が乗れるファミリーカーとして開発したキャロル360を発売。両車は大ヒットを記録し、1960年(昭和35年)から1962年(昭和37年)までの3年間、東洋工業はトヨタ自動車、日産自動車を抑えて国内販売台数首位に躍進した。

次なる市場として小型乗用車を見据え、1963年(昭和38年)にファミリアバンを発売し、翌1964年(昭和39年)年には本格的なファミリーカーとして開発したファミリア4ドアセダンを投入。その後も2ドア、2ドアスペシャル、ファミリアトラックなど、ファミリアシリーズを中心に小型車を充実させていった。

ロータリーエンジンの量産化

マツダ初のロータリーエンジン搭載車、コスモスポーツ(1967年)

マツダ初のロータリーエンジン搭載車、コスモスポーツ(1967年)

1960年(昭和35年)から3年間にわたり、東洋工業は自動車生産台数で国内首位となっていたが、その多くは三輪トラックと軽乗用車だったため経営基盤は弱く、企業規模や収益性といった点でトヨタや日産に大きな差をつけられていた。また、当時の通商産業省は、近い将来の貿易自由化に備えて国際競争力を強化するために、国内自動車メーカーを「量産車(普通乗用車)」、「特殊乗用車(高級車)」、「ミニカー(軽自動車)」の3グループに統合させるとする「3グループ構想」を抱いており、東洋工業はミニカーグループの代表的なメーカーと見られていた。社長の松田恒次は、総合自動車メーカーを目指しているにもかかわらず東洋工業がミニカー専業会社とされ、その上合併を強いられて経営権を失うなど論外だと考えていた。

こうした状況の中、社の独立を保ちたいと思案していた松田恒次は[106]、1960年(昭和35年)の元旦にドイツ人の友人から、西ドイツのNSU社とフェリクス・ヴァンケル博士が率いるヴァンケル社が共同開発したロータリーエンジン(RE)についてのレポートと雑誌記事が同封された手紙を受け取り、1日も早く技術提携を結ぶよう勧められた。REが自動車業界再編を乗り切るための切り札になると確信した松田恒次は、社内の反対の声を無視して技術提携を進めることを決断。松田恒次には、REの技術力によって企業イメージの向上が図れることや、RE開発の名目で銀行からの融資が受けやすくなり、その資金で通商産業省主導の再編を乗り切るための研究開発や設備投資を強化できるといった考えがあった。

NSUには世界各国の約100社から技術提携の申し込みが殺到していたが、駐日西ドイツ大使らの仲介によって、1960年(昭和35年)7月に交渉の約束を取り付けることに成功した。同年9月末、松田恒次一行はメインバンクである住友銀行頭取の堀田庄三の斡旋により手に入れた、吉田茂元首相から西ドイツのアデナウアー首相に宛てた紹介状を携えてNSUへと向かい、当時としては破格の2億8,000万円の特許料を払って技術導入を決めた。

技術提携に関する政府認可[注釈 6]がおりた1961年(昭和36年)7月、技術研修団がNSUに派遣され、そこで一定時間の稼動後にエンジン内壁面に発生する「チャターマーク」と呼ばれる摩耗が量産化を妨げる大きな原因であることを知らされた。帰国後に「ロータリーエンジン開発委員会」が設置され、NSUから届いた設計図を元に試作エンジンを完成させたが、契約前には明かされなかった様々な問題が発生し、実用には程遠いものだった。1963年(昭和38年)4月、開発強化のため、「ロータリーエンジン開発委員会」を昇格させた「ロータリーエンジン研究部」を設置。山本健一(後に6代目社長)を部長に総勢47名で発足し、翌年には3億円の総工費をかけた専用の研究室が用意された。山本をはじめとする開発陣は日本カーボンと共同でカーボンを浸潤させたアペックスシールを開発するなどして耐久性の確保に成功。1967年(昭和42年)5月、特許購入から6年の歳月と40億円以上とも言われる巨額をかけたプロジェクトは、RE搭載車のコスモスポーツの発売という形で結実した。

REの圧倒的な動力性能と流麗かつ未来的なデザインを兼ね備えたコスモスポーツはイメージリーダーとして絶大な役割を果たし、それまでの「バタンコ屋」[注釈 7]と呼ばれた垢抜けないイメージが「ロータリーのマツダ」という最先端のイメージに取って代わった。企業イメージ向上は販売増にも結びつき、1966年(昭和41年)からの2年間で四輪車の生産台数は19%も増加。コスモスポーツに続いて、ファミリアロータリークーペやルーチェロータリークーペなどREを搭載したモデルを発売し、1970年(昭和45年)にはファミリアロータリークーペなどの対米輸出を開始して念願だったアメリカ市場へと進出した。

オイルショック下の経営危機

サバンナGT(1972年)

サバンナGT(1972年)

1970年(昭和45年)、東洋工業はフォード、日産と共同で日本自動変速機(現・ジヤトコ)を設立し、同年にはフォードからの強い申し入れを受けて資本提携交渉に入った。マツダの小型トラックをフォードに供給する業務提携がまとまり、本題の資本提携交渉に入ろうとした矢先、社長の松田恒次が死去。後任には長男で副社長の松田耕平が就任し交渉は継続されたが、NSUが東洋工業とフォードの資本提携は認められないと反対した上にニクソン・ショックも重なり交渉は難航。互いの溝は埋まらず、1972年(昭和47年)3月に交渉は決裂に至った。

1970年(昭和45年)、アメリカでは排出ガス規制を大幅に強化するマスキー法が発効され、自動車業界はかつてない技術的困難に直面していた[131]。東洋工業のREはホンダが開発したCVCCエンジンとともにこの規制を達成し、ゼネラルモーターズ(GM)、トヨタ、日産もREの開発に本格的に乗り出す展開となっていた[131]。このような中、松田耕平はいずれREの時代が到来すると予想して大規模な設備増強を決定。増産工事に続いてREの新工場[注釈 8]建設に取り掛かり、研究開発費を含めた総投資額は600億円にも及んだ。この間もRE車の販売は国内外で好調で、特に主要な輸出先であるアメリカでは、1973年(昭和48年)に輸出した台数の内の7割から8割をRE車が占めるほどだった。

1973年(昭和48年)10月、第四次中東戦争の勃発を契機に第1次オイルショックが発生した。10月から11月にかけて石油化学製品の価格は40%から50%上昇し、自動車各社は値上げを実施[136]。同年12月に日本の自動車市場は前年同月比75.6%と大幅な落ち込みを記録した[137]。需要の冷え込みを受けて他社がいち早く減産体制を敷く中、松田耕平はオイルショックによる物資不足は一過性のものであり、購買活動が自動車へと戻る際に備えて作り溜めをしなければならないと判断したため、東洋工業は増産体制を取り続けた。ところが翌1974年(昭和49年)1月、アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)がREは通常のエンジンと比較して約50%程度多くのガソリンを消費するとの報告を発表。オイルショックとこの指摘の影響が重なったことで極度の販売不振に陥り、国内外で抱える在庫台数は20万台にまで積み上がった。研究開発費の増加や競争の激化、多品種少量生産による低収益性などが重なっていたところにオイルショックが発生し、東洋工業の財務体質は急速に悪化した[140]。

コスモAP(1975年)

コスモAP(1975年)

通商産業省からの要請を受けて東洋工業の経営実態の調査を進めていたメインバンクの住友銀行は、こうした事態を看過できなくなり、1974年(昭和49年)10月、同行事務管理部長の花岡信平と住友信託銀行法人信託部長の中村和生ら4人を東洋工業に派遣。花岡と中村の両人は翌1975年(昭和50年)1月の株主総会で取締役に選任され、これ以降東洋工業の再建は住友銀行の主導で進められることとなった。同月、住友銀行は東洋工業の管理を専門に担当する「融資第二部」を新設。責任者には専務の磯田一郎(後の頭取・会長)が、部長には本店営業部長で常務の巽外夫(後の頭取・会長)が就任した。

東京及び大阪両支社等の土地建物や有価証券の売却、住友銀行を中心とした協調融資、減産及び在庫一掃を目的とした余剰人員のディーラーへの出向、米国販売会社の分割、コストコントロール部の新設による全社的な原価低減活動の開始といった対策が次々と打たれた。しかし、1975年(昭和50年)10月決算では経常赤字が173億円に上り、同業他社の首脳から「東洋工業は倒産する」との談話が出るなど、東洋工業を取り巻く環境は厳しさを増していった。

フォードとの資本提携

サバンナRX-7(1978年)

サバンナRX-7(1978年)

1976年(昭和51年)1月、住友銀行は本格的再建のために村井勉常務(後の副頭取)を副社長として派遣。東洋工業を「経営形態を成しておらず、町工場に等しい状況」と判断した村井は、有名無実化していた最高意思決定機関である常務会の強化や、社全体の計画立案・調整を担う社長室の新設を実施。住友銀行式の合議制経営を導入し、それまでの松田ワンマン体制にメスを入れた。

住友銀行は、東洋工業の合理化に成功したとしても単独での生き残りは困難であると考え、開発したREの特許を交渉材料に提携先を探すことにした。しかし、トヨタや三菱自動車との提携を模索するも成就せず、通商産業省も日産に提携を持ち掛けたが、こちらも実現しなかった。松田耕平も独自にゼネラルモーターズ(GM)との交渉に動いていたが、GMはすでにREへの関心を失っていた上にアメリカの独占禁止法上の問題もあったため、この可能性も消えた。

国内自動車会社との提携は困難であると認識した住友銀行は外資との提携に動き、過去の資本提携交渉は決裂したものの、1971年(昭和46年)6月に業務提携を結び、プロシードを OEMとして輸出していたフォード[注釈 9]を新たな提携先として選択。1977年(昭和52年)7月、前月に頭取に昇格した磯田は「東洋工業はフォードとの提携強化を望んでおり、その際、住友銀行は主力銀行として支援を惜しまない」との内容のヘンリー・フォード2世会長宛ての親書をしたため、巽外夫に託し交渉を開始した。

こうした中、経営改革に消極的な松田耕平にしびれを切らした住友銀行は、当初より念頭に置いていた社長解任に向けた動きを始め、1977年(昭和52年)12月に出処進退を迫った。同月22日、松田耕平は代表権のない会長に退き、後継には住友銀行の後押しで、コストコントロール部を担当していた専務の山崎芳樹が昇格。これにより3代にわたって57年間続いた松田家による同族経営は終わりを迎えた。山崎は車種ごとに開発や生産、販売を統括する主査室を新設し、経営トップの意向を反映する従来の車づくりから部署を越えて意見を出し合う体制を構築した[166]。

1978年(昭和53年)に入りフォードと東洋工業の接触は頻繁となり、同年12月には東洋工業がフォードにトランスアクスルを供給する交渉がまとまった。翌1979年(昭和54年)11月、アジア太平洋戦略の足がかりとして日本車メーカーとの提携を模索していたフォードと東洋工業・住友銀行の思惑が一致したことで、フォードが東洋工業に25%出資する資本提携が実現した[140]。

5代目ファミリア(1980年)

5代目ファミリア(1980年)

住友銀行から派遣された常務の花岡信平の「アメリカでのスポーツカー需要に応えるためにはRE車が必要」との報告を契機にRE搭載の本格スポーツカーの開発が開始され、1978年(昭和53年)3月にサバンナRX-7として発売。日米で大ヒットを記録した。オイルショック以降発売した新型車と社員のディーラー出向制度が効果を発揮したことで販売は回復。1979年(昭和54年)にはトヨタ、日産に次いで生産台数100万台の大台に乗せた。1980年(昭和55年)には主査室制度になってからの最初の商品である5代目ファミリアを発売し、当時の若者らに支持され大ヒットを記録した[166]。

1981年(昭和56年)、東洋工業は新たな卸売会社、オートラマを設立し、マツダが製造するフォードブランド車の国内販売を始めた。オイルショック後に延期が続いていた山口県防府市の完成車工場の建設も再開し、1982年(昭和57年)に操業を開始した[174]。

国内販売拡大策の失敗

ユーノス・ロードスター(1989年)

ユーノス・ロードスター(1989年)

1984年(昭和59年)5月、東洋工業は社名をブランド名に合わせマツダ株式会社に改称。同年11月にはロータリーエンジンの生みの親である山本健一が社長に就任し、同時にアメリカへの工場進出を発表した[176]。

1985年(昭和60年)9月、先進5カ国蔵相・中央銀行総裁会議(G5)でプラザ合意が発表されると、1ドル250円だった為替レートは1年後に150円台にまで急騰。自動車を始めとした輸出比率が高い産業を直撃し、とりわけ輸出比率が68 %にも達していたマツダは大きな打撃を受けた。円高は自動車各社の目を一斉に国内市場に向けさせ、特に1987年(昭和62年)に創立50周年を迎えていたトヨタは国内シェア50 %を目指した「T-50作戦」を展開。他社はその影響をまともに受ける格好となり、円高と国内販売競争の激化でマツダの収益は悪化した。

1987年(昭和62年)12月、円高による業績悪化と自身の腰痛を理由に山本は任期途中で会長に退き、後任には2年前に通商産業省からマツダに転じた古田徳昌が就任。会長の山本、社長の古田、住友銀行出身で副社長の和田淑弘の3人が代表権をもつ3頭体制の下、1988年(昭和63年)5月、マツダは1992(平成4)年度を最終年度とする中期経営計画「MI(マツダイノベーション)計画」を開始した。「B-10計画」とよばれる国内販売拡大策[注釈 10]をその柱とし、国内販売台数をそれまでの約40万台からシェア10 %にあたる80万台にまで増やすことで、輸出に依存した経営体質を改め、1ドル100円下でも2兆円の売上と1,000億円の経常利益を確保する目標を掲げた。

アンフィニ・RX-7(1991年)

アンフィニ・RX-7(1991年)

「B-10計画」に基づき、マツダは従来の「マツダ」、「マツダオート」、「オートラマ」の3つの販売チャンネルに、新たに「ユーノス」と「オートザム」の2つを加え、トヨタや日産と同等の国内5チャンネル体制を敷いた。3チャンネル体制時に1,500店余りだった店舗数を3,000店近くにまで増やし[185]、600億円を投じて防府第二工場の建設にも取り掛かった。この拡大策はバブル経済期には一定の成果を上げ、1990年(平成2年)には生産台数が140万台にまで達して過去最高を記録、国内販売台数も60万台と最高記録を更新した。1991年(平成3年)には「B-10計画」の後を見据え、「マツダオート」を「アンフィニ」に変更した。

しかしその後、バブル経済が崩壊。それとともに販売台数は急速に減少した。5チャンネル体制はバブル崩壊後すぐにその効果が疑問視されるようになり、長期的にこの体制を維持することが困難であると感じ取った住友銀行は、1991年(平成3年)に同行で取締役を務めた和田淑弘を社長に据えた。マツダは1993(平成5)年度から3年連続して大幅な赤字を計上。1995(平成7)年度の生産台数は77万台とピーク時の1990年(平成2年)からほぼ半減し、国内販売台数もわずか35万台にとどまるという惨憺たる状況に陥った。販売チャンネルと車種を増やしたことで営業や生産にかかる費用が増大し、高コスト体質がマツダを蝕んだ。マツダの名ではなく、チャンネルの名称やシンボルマークを冠した商品の投入を続けたことでブランドも毀損した[185]。拡大策は完全な失敗となった。

フォード傘下での再建

アテンザ(2002年)

アテンザ(2002年)

住友銀行の巽外夫は、マツダを再び再建させるには銀行主導では限界があり、フォードの世界戦略への編入以外に生き残る術はないと判断した。巽の要請に応じたフォードは、1994年(平成6年)に将来を有望視されている40歳代の4人の社員を顧問としてマツダに派遣。同年6月の株主総会後に4人は役員に就任し、これをもってフォードは実質的にマツダの経営を掌握した。1996年(平成8年)4月、マツダはフォードに対する第三者割当増資を決定[195]。これによりフォードの出資比率は24.5%から33.4%に高まり、マツダは正式にフォード傘下に入ることとなった[195]。合わせてフォードから派遣されていた副社長のヘンリー・ウォレスが社長に昇格し、日本の自動車会社初の外国人社長が誕生した。

ウォレスが社長に就任した1996年(平成8年)頃、マツダの有利子負債は7,000億円を越えていた上、生産台数はピーク時の約半分に落ち込んでいた。財務の専門家であるウォレスら経営陣は、保有株式や不要不急の施設などの資産を売却し、伝統的に資金の面で寛容に扱われてきた開発部門に対しても厳しいコストダウンを要求。増えすぎた車種の整理と販売チャネルの簡素化や、フォード車とのプラットフォームの共通化を発表し、開発や生産、購買までの全業務のデジタル化により経営効率化を図る「マツダデジタルイノベーション」も導入した。1996年(平成8年)には短期間で開発したコンパクトカーのデミオが予想を超えるヒットを記録。翌1997年(平成9年)9月の中間決算では5年ぶりに営業利益が黒字に転じた。

1997年(平成9年)11月、副社長で販売が専門のジェームズ・ミラーが社長に昇格。社長のミラーと技術担当役員のマーティン・リーチの下、ブランドの再興に乗り出し、役員や技術者、海外現地法人との議論を重ねる中で、スポーティさ、走りの良さを全面に打ち出す考えをまとめた。この新たなブランド戦略を遂行するため、すでに進行していた主要車種の開発を白紙に戻し、車種名から内容まで一新したモデルを改めて開発することを決断。このため2000年(平成12年)11月から2002年(平成14年)春までの一年半にわたり、新型車が投入されない異例の時期が生じることになった。

1999年(平成11年)12月、専務で新ブランド戦略策定の中心人物であるマーク・フィールズ(英語版)(後にフォード社長)が社長に昇格。さらなるコストの見直しを図るため、2000年(平成12年)11月、スペインのフォードの工場でのマツダ車の生産、宇品第2工場の閉鎖、早期退職者募集を柱とする「ミレニアムプラン」を発表。1,800人を募集した早期退職優遇プランには受付開始と同時に申し込みが殺到したため即時に募集が打ち切られる事態となり、最終的に2,210人が会社を去ることとなった。積立不足だった退職給付債務を一括償却した影響もあり、この年には1,552億円の損失を計上した。

RX-8(2003年)

RX-8(2003年)

2001年(平成13年)10月、第35回東京モーターショーにて新ブランドメッセージの「Zoom-Zoom」を打ち出すとともに、新生マツダブランドを体現する商品の第一弾である中型セダンのアテンザと、ロータリーエンジンを搭載したスポーツカーのRX-8を公開。プラットフォームからエンジンまでを一新し、翌2002年(平成14年)5月に発売されたアテンザは国内外で高い支持を受け、生産能力を引き上げるほどのヒット作となった。新生マツダを象徴する主力車種であるアテンザ、デミオ、アクセラといったモデルの投入によって業績は回復。全く新しいマツダブランドの商品を開発する作戦は成功を収めた。

2003年(平成15年)8月、前年6月に社長に就任したルイス・ブース(英語版)に代わり、井巻久一が社長に就任。日本人社長としては7年ぶり、生え抜き社長としては山本健一以来16年振りのことだった。2007年(平成19年)3月期には営業利益が1,621億円と過去最高を記録した。

「モノ造り革新」への挑戦

CX-5(2012年)

CX-5(2012年)

マツダの業績はフォードの下で回復基調へと転じたが、開発や生産部門の中では、フォードグループの軛から離れ、商品の多様性とコスト低減を両立させる戦略を実行したいとの思いが強まっていた[195]。2005年(平成17年)7月、マツダは好調な業績を背景に長期戦略の策定を始め、10年後の2015年(平成27年)までに全てのマツダ車が世界のベンチマークになるとする目標を設定した。その実現手段として「モノ造り革新」[注釈 11]を立案し、開発から生産にいたるまでの全ての業務プロセスを一新する構想をまとめた。

翌2006年(平成18年)末に親会社のフォードに計画の説明に訪れ、否定的な意見に遭いながらも、最終的に黙認に近い形で了承を得るに至った。同時にこれはマツダが失敗してもフォードは手を差し伸べないということを意味し、この時にエンジンの開発方針を分けたことが後の提携解消の契機となった[220]。2007年(平成19年)には技術開発ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を発表。走る楽しさと環境安全性能の両立を打ち出し、翌2008年(平成20年)6月には2015年(平成27年)までにマツダ車の平均燃費を30%向上させる目標を公表した。

しかしその直後の2008年(平成20年)9月、リーマン・ショックが発生。世界の経済界・産業界は混乱に陥り、自動車産業も深刻な打撃を受けた。経営が悪化したフォードは同年11月に資金調達のため保有するマツダ株の一部を売却したため、出資比率は13%に低下した。これと同時にマツダは副社長の山内孝が社長に昇格する人事を発表し、経営陣をマツダ出身者主体に刷新した[224]。リーマン・ショック後に円相場が急激な円高に振れたことで輸出比率の高いマツダは大きなダメージを受け、2009年(平成21年)3月期には赤字に転落。さらに2011年(平成23年)にかけて東日本大震災やタイの洪水といった事態が続き、最終的にマツダの業績は2012年(平成24年)3月期まで4年連続の赤字に陥った[220]。こうした中、2009年(平成21年)に増資と自社株の売却で933億円、2012年(平成24年)には公募増資と劣後ローンで2,142億円を調達し、研究開発やメキシコ新工場をはじめとする設備投資に必要な資金を捻出した。

4代目ロードスター(2015年)

4代目ロードスター(2015年)

2010年(平成22年)10月、マツダは新世代のエンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーといった一連の新技術を総称した「スカイアクティブ・テクノロジー」を発表。2011年(平成23年)には新開発したガソリンエンジンのSKYACTIV-Gをデミオに搭載して発売し、他社のハイブリッドカーと同等の燃費性能を実現した[229]。2012年(平成24年)にはスカイアクティブ技術を全面的に採用した車種の第一弾であるCX-5を発売し、ディーゼルエンジンのSKYACTIV-Dを中心に大ヒットを記録。ロシアでも現地企業ソラーズと合弁会社を設立し、CXー5の生産を開始[231]。この年にはスカイアクティブ技術を搭載した車種の好調な売れ行きを背景にマツダは黒字に転換した。2013年(平成25年)には専務の小飼雅道が社長に昇格した[233]。

この後もスカイアクティブ技術とデザインテーマ「魂動」を採用した一連の車種は人気を集め、2015年(平成27年)に発売した4代目ロードスターは「世界・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞[235]。合わせて日本車としては初の「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」も獲得し、同賞設立以来初めての2部門同時受賞を果たした[235]。2016年(平成28年)3月期決算では過去最高の営業利益2,267億円を記録し[236]、2018年(平成30年)3月期には販売台数が163万台と5年連続で過去最高を更新した。

現在

2015年(平成27年)5月、マツダとトヨタ自動車は提携拡大に向けた検討を開始すると発表した[237]。その一方で、2008年(平成20年)以来段階的にマツダへの出資比率を下げていたフォードは、同年9月末までに保有していたすべてのマツダ株を売却し、これによりフォードとマツダの36年間にわたる資本提携は終了した[238]。2017年(平成29年)8月、トヨタとマツダは互いに500億円ずつ株式を持ち合う資本業務提携で合意し、アメリカでの生産合弁会社の設立、電気自動車に関する共同技術開発といった提携内容を発表した[239]。2018年(平成30年)、副社長の丸本明が社長に昇格した[240]。2022年(令和4年)、ロシアでの生産を終了した[231]。2023年(令和5年)、専務の毛籠勝弘が社長に昇格した[241][242]。

年表

事実上の創業者である松田重次郎。長男がマツダ3代目社長の松田恒次、次男が広島マツダ初代社長の松田宗弥。

事実上の創業者である松田重次郎。長男がマツダ3代目社長の松田恒次、次男が広島マツダ初代社長の松田宗弥。

1945年米軍作成の広島市地図。右下猿猴川下流東側が現在の府中本社に当たる。

1945年米軍作成の広島市地図。右下猿猴川下流東側が現在の府中本社に当たる。

1968年式マツダ・T600のフロントガラスに刻印された当時の東洋工業のロゴマーク(右端)。

1968年式マツダ・T600のフロントガラスに刻印された当時の東洋工業のロゴマーク(右端)。

- 1920年(大正9年)

- 1月 - 東洋コルク工業株式会社設立。本社は広島市中島新町10。

- 2月 - 初代社長に海塚新八が就任。

- 6月 - 本社および工場を広島市吉島町234-1に移転。

- 1921年(大正10年)3月 - 2代目社長に松田重次郎が就任。

- 1927年(昭和2年)9月 - 商号を東洋工業株式会社に変更。

- 1928年(昭和3年)10月 - 広海軍工廠の指定工場となる。

- 1929年(昭和4年)

- 1931年(昭和6年)

- 1935年(昭和10年)10月 - 削岩機を初出荷。

- 1936年(昭和11年)8月 - 三菱商事と三輪トラックに関する国内の販売契約を解除。

- 1937年(昭和12年)12月 - 三菱商事と三輪トラック輸出に関する販売契約を解除。

- 1938年(昭和13年)1月 - 軍需工業動員法に基づき陸海軍共同管理工場に指定[10]。

- 1941年(昭和16年)7月 - 内山コルク工業所(現・内山工業)にコルク事業の売却を決定[245]。

- 1943年(昭和18年)10月 - 工作機械工場および鍛造工場が商工省の管理工場に指定。

- 1944年(昭和19年)1月 - 兵器および工作機械部門が陸海軍の軍需会社に指定。

- 1945年(昭和20年)8月 - 広島市への原子爆弾投下に際し、本社施設の一部を広島県に貸与、県庁の全機能が設置される(1946年7月15日迄)。同月、軍需会社指定の取り消しを受ける。

- 1946年(昭和21年)

- 5月 - 裁判所に建物の一部を貸与。

- 8月 - 会社経理応急措置法に基づき特別経理会社に指定される。同月、工作機械部門が賠償工場に指定。

- 12月 - 民間兵器工場部門が賠償工場に指定。

- 1948年(昭和23年)7月 - 企業再建整備計画に基づき新旧勘定の整備を完了、特別経理会社指定の解除。

- 1949年(昭和24年)5月 - 東京証券取引所に株式を上場[246]。

- 1950年(昭和25年)6月 - 初の小型四輪トラックCA型発売。

- 1951年(昭和26年)12月 - 3代目社長に松田重次郎の子である松田恒次が就任。

- 1952年(昭和27年)4月 - 工場の賠償指定解除。

- 1957年(昭和32年)1月 - 生産累計20万台達成。

- 1960年(昭和35年)5月 - 初の量産型乗用車となるマツダ・R360クーペ発売。

- 1961年(昭和36年)

- 1962年(昭和37年)3月 - ベルトーネと乗用車設計について技術提携。

- 1963年(昭和38年)

- 1月 - 南アフリカ向けノックダウン輸出を開始。

- 3月 - 生産累計100万台達成。

- 1965年(昭和40年)

- 1966年(昭和41年)11月 - 宇品乗用車専門工場が完成。

- 1967年(昭和42年)

- 1969年(昭和44年)1月 - 生産累計300万台達成。

- 1970年(昭和45年)

- 1月 - 東洋工業・日産自動車・フォードとの合弁で「日本自動変速機株式会社」(現・ジヤトコ)を設立。

- 4月 - 対米輸出を開始[10]。

- 11月 - 松田恒次社長の死去に伴い、4代目社長に恒次の子である松田耕平が就任。

- 1971年(昭和46年)2月 - MMA(マツダモーターオブアメリカ)を設立。

- 1972年(昭和47年)

- 11月 - 宇品第2工場完成。

- 12月 - 生産累計500万台達成。

- 1974年(昭和49年)1月 - フィリピンで現地組立を開始。

- 1975年(昭和50年)1月 - コーポレートマークを制定(同年4月発売のロードペーサーより使用開始)。同月、タイで現地組立を開始。

- 1977年(昭和52年)12月 - 5代目社長に山崎芳樹が就任し、松田耕平は取締役会長に退く。これにより同族経営は終焉した。

- 1978年(昭和53年)1月 - ロータリーエンジン車生産累計100万台達成。

- 1979年(昭和54年)

- 6月 - 生産累計1,000万台達成。

- 11月 - フォードが株式の24.5%を取得し資本提携。

- 1981年(昭和56年)12月 - オートラマ設立。

- 1983年(昭和58年)

- 1984年(昭和59年)

- 5月 - 商号をマツダ株式会社に変更。

- 10月 - マツダ財団を設立。

- 11月 - 6代目社長に山本健一が就任。

- 1985年(昭和60年)

- 1月 - 米国生産会社MMUCを設立。

- 8月 - 乗用車生産累計1,000万台達成。

- 1986年(昭和61年)4月 - ロータリーエンジン車生産累計150万台達成。

- 1987年(昭和62年)

- 4月 - 生産累計2,000万台達成。

- 6月 - 技術研究所横浜研究所を開設。

- 12月 - スズキと軽自動車における生産協力を発表。同月、7代目社長に古田徳昌が就任。

- 1988年(昭和63年)

- 5月 - 経営計画「マツダ・イノベーション計画」を開始。同月、アメリカのアーバインに研究開発拠点「マツダR&Dセンター・アーバイン」を設立[11]。

- 10月 - ヨーロッパに販売会社MMEを設立。

- 1989年(平成元年)

- 1990年(平成2年)

- 4月 - M2を設立。

- 5月 - 欧州に研究開発拠点MREを設立[253]。

- 12月 - 生産累計2,500万台を達成。

- 1991年(平成3年)

- 1992年(平成4年)

- 2月 - 防府第2工場操業開始。

- 6月 - 米国生産会社MMUCの社名をオートアライアンスインターナショナル(AAI)に改称し、フォードとの合弁企業化。

- 7月 - オートラマへの出資比率をフォードと均等化。

- 1993年(平成5年)12月 - フォードとの新戦略的協力関係構築を発表。

- 1995年(平成7年)

- 1996年(平成8年)

- 4月 - アンフィニ店をマツダアンフィニ店に名称変更、ユーノス店をマツダアンフィニ店またはマツダ店に統合。

- 5月 - フォードが出資比率を33.4%に引き上げ。

- 6月、9代目社長にフォード出身のヘンリーD. G. ウォレスが就任。

- 1997年(平成9年)

- 6月 - 新ブランドシンボルを制定(同年8月発売の7代目カペラより使用開始)。

- 10月 - 北米事業を統合。

- 11月 - 10代目社長にジェームズ・E・ミラーが就任。

- 1998年(平成10年)

- 1月 - 社章を変更。

- 5月 - タイ・AAT社で量産を開始[253]。

- 1999年(平成11年)

- 6月 - 三菱自動車と小型商用車のOEM供給で合意(のち2011年9月を以ってOEM供給解消)。

- 8月 - 保有するジヤトコの全株式を日産自動車に売却[256]。

- 11月 - フォードと新型エンジンシリーズの共同開発及び分業生産を発表。

- 12月 - 11代目社長にマーク・フィールズ (英語版)が就任。

- 2000年(平成12年)

- 7月 - ロードスターが生産台数世界一でギネス世界記録に認定。

- 11月 - 中期経営計画「ミレニアムプラン」を発表。

- 2001年(平成13年)9月 - 宇品第2工場を閉鎖。

- 2002年(平成14年)

- 4月 - 新ブランドメッセージ「Zoom-Zoom」を展開。(現在[いつ?]も展開中)

- 6月 - 12代目社長兼CEOにルイス・ブース (英語版)が就任

- 9月 - マツダアステックをサンドビックに営業譲渡。

- 2003年(平成15年)

- 2004年(平成16年)

- 4月 - 本社第1工場での生産を終了。

- 5月 - 宇品第2工場を再稼働。

- 2005年(平成17年)

- 3月 - 中国に統括会社を設立。

- 8月 - 中国技術支援センターを開設。

- 9月 - マツダ、フォード、長安汽車の合弁で南京にエンジン生産会社を設立。

- 2006年(平成18年)5月 - 美祢自動車試験場(旧・MINEサーキット)を開所。

- 2007年(平成19年)

- 3月 - 中期計画「マツダ アドバンスメントプラン」および技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言」を策定。

- 7月 - 国内生産累計4,000万台を達成[259]。

- 2008年(平成20年)11月 - 14代目社長兼CEOに山内孝が就任。フォードが株式を13%残して売却[260]。

- 2010年(平成22年)

- 2011年(平成23年)

- 2012年(平成24年)

- 2月 - 中期計画「構造改革プラン」を発表[265]。

- 11月 - トヨタとメキシコ工場における北米向けトヨタ車の生産について合意[261]。

- 10月 - ロシア工場の操業開始[266]。

- 2013年(平成25年)

- 2014年(平成26年)

- 2015年(平成27年)

- 1月 - タイのパワートレイン工場が操業開始[272]。

- 4月 - 中期計画「構造改革ステージ2」を発表[273]。

- 5月 - トヨタ自動車と中長期的な業務提携に向けて基本合意[18]。

- 9月 - フォードがマツダの全株式を売却し資本関係を解消[274]。

- 2016年(平成28年)7月 - いすゞ自動車から次世代ピックアップトラックをOEM調達することで基本合意[275]。

- 2017年(平成29年)

- 2018年(平成30年)

- 3月 - トヨタ自動車と米国完成車生産を行う合弁会社「Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc.」を設立[278]。

- 5月 - 国内生産累計5,000万台を達成[279]。

- 6月 - 16代目社長兼CEOに丸本明が就任[280]。

- 7月 - 西日本豪雨の発生、従業員の通勤時の安全を確保するために広島県本社工場と山口県防府工場の操業を7月8日から4日間停止、再開後も9月まで生産量の調整が行われた[281]。

- 2019年(平成31年・令和元年)

- 2020年(令和2年)

- 3月 - 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生産量調整のため、本社工場と山口県防府工場、メキシコ、タイの工場の操業を一時停止した[287]。

- 11月 - メキシコ工場について、住友商事が保有する全株式を取得することで合意し、単独出資に変更すると発表[288]。

- 2021年(令和3年)8月 - 中国での合弁体制を再編することを発表[289]。

- 2022年(令和4年)

- 2023年(令和5年)6月 - 17代目社長兼CEOに毛籠勝弘が就任[241][242]。

- 2024年(令和6年)

- 2月16日 - 新たな価値創造に挑戦する仲間づくりの場として東京六本木に「マツダイノベーションスペース東京」を開設[292]。

経営者

マツダの歴代社長・会長は以下の通り。

歴代社長

歴代会長

車種一覧

技術・開発思想

ロータリーエンジン

ロータリーエンジン(13B型)

ロータリーエンジン(13B型)

マツダはロータリーエンジンの量産化に成功したメーカーであったが、2012年6月にRX-8の生産完了後[296]は、ロータリーエンジン搭載車の生産から遠ざかっている。

2013年には、新型ロータリーエンジンを発電機(レンジエクステンダー)として搭載した電気自動車の試作車「マツダ RE レンジエクステンダー」を公開[297][298]。

2015年10月には、次世代ロータリーエンジン「SKYACTIV-R」を搭載したコンセプトカーRX-VISIONを発表した[299]。

2018年1月にトヨタ自動車が発表したMaaS専用電気自動車のコンセプトカー「e-Palette Concept」では、市販化に向けてマツダが技術パートナーとして参加し[300]、ロータリーエンジンがレンジエクステンダーとして採用される予定であることが発表された[301]。

スカイアクティブ・テクノロジー

2011年、自動車を構成する諸要素の全てを刷新し、SKYACTIV TECHNOLOGYとして発表した。SKYACTIV TECHNOLOGYを全面的に搭載した車両は、この取り組みと並行的に進められてきた生産分野の改革「モノ作り革新」により、1ドル77円でも日本国内から輸出して全ての地域で利益を生み出せるコスト競争力を持つ[302]。

SKYACTIV TECHNOLOGYの開発には「モデルベース開発」と呼ばれる手法が用いられており[303]、この手法を用いた開発力については業界随一と他社から評されている[304]。

2017年8月、圧縮着火による燃焼方式を世界で初めて実用化したガソリンエンジン「SKYACTIV-X」を発表[305][306]、2019年11月にMAZDA3に搭載されて発売された[307]。

デザイン

ロードスター(NA型・1989年)

ロードスター(NA型・1989年)

RX-VISION(2015年)

RX-VISION(2015年)

マツダは日本の自動車メーカーでも、工業デザインへの意識を早い時期に持った草分けである。1940年代末期に工業デザイナーの小杉二郎の助言を受けるようになり、1950年以降のオート三輪では、もともとプレスパーツを用いて直線的だったバーハンドルデザインを発展させる形で、オート三輪の風防ノーズ部を鋭角的に仕上げるスタイリングを採用した。続いて1955年以降はノーズの角をえぐる形で2眼ヘッドライトを配置する精悍な形態を導入、オート三輪デザインの基調とした。小杉の指導の下、自社デザイナーの手で仕上げられた軽三輪トラックのK360や軽四輪乗用車のR360クーペ(1960年)等までモチーフは引き継がれている。

また、1963年発売の初代ファミリアではシボレー・コルベア風のウエストベルトデザインを取り入れ、1966年発売の初代ルーチェでは、イタリアのベルトーネによるスタイリングを採用するなど、古くから旺盛なデザイン志向を発揮していた。

1980年代後半から1990年代前半に、デザイン本部長である福田成徳の指揮の下、「ときめきのデザイン」をテーマにボディの光と影をコントロールする造形を追求した[308][309]。1989年に発表した初代ロードスターのリアコンビネーションランプは、そのデザイン性と機能性の両立が評価され、ニューヨーク近代美術館に展示・永久収蔵されている[310]。1991年に発表した3代目RX-7は、2008年にイギリスのデイリー・テレグラフ紙が選ぶ「最も美しい車100選」の61位に選出された[311][312]。また、1991年に発表したユーノス500のデザインは、イタリアのジョルジェット・ジウジアーロに絶賛されたと言われる[313]。

1996年にはデザインテーマ「コントラスト・イン・ハーモニー」を制定し、全ての車種のフロントグリルに5角形の「ファイブポイントグリル」を適用することを決定[314][315]。2001年にはフォード出身のモーレイ・カラムがデザイン本部長に就任し[316][317]、デザインテーマ「アスレティック」の下、躍動感のある造形を追求した[308][314][318]。

2006年にはローレンス・ヴァン・デン・アッカーがデザイン本部長に就任[319]。デザインテーマ「NAGARE」の下、流(NAGARE)、流雅(RYUGA)、葉風(HAKAZE)、大気(TAIKI)、清(KIYORA)、風籟(FURAI)といった、自然界に存在する動きの美しさを取り入れたコンセプトカーを発表[308][320]。その造形は2010年に発表された3代目プレマシーのデザインに反映された[308][321]。

2009年にはアッカーのルノーへの転職に伴い[322]、デザイン本部長に前田育男が就任[323]。2010年にデザインテーマ「魂動-Soul of Motion」をコンセプトカー・靭(SHINARI)と共に発表して以来、生き物が見せる一瞬の動きの躍動感や緊張感、美しさを取り入れたデザインを進めている[324][325]。2015年に発表したRX-VISIONは、フランスで最も美しいコンセプトカーに選出され[326]、2016年には、4代目ロードスターが日本車としては初めて「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した[327]。

マツダコネクト

アテンザ(2014年型・海外仕様)に搭載されるマツダコネクト

アテンザ(2014年型・海外仕様)に搭載されるマツダコネクト

マツダが開発するカーナビゲーションシステム及びインフォテインメントシステム。日本、アメリカ、カナダ、メキシコを除いた地域での名称はMZD Connect[328]。2013年11月発売の3代目アクセラに初めて搭載された。一部のグレードを除き、ほぼ全てのマツダ車に搭載されている。「ヘッズアップコックピット」の考え方の下、「センターディスプレイ」、「アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(ヘッドアップディスプレイ)」、「コマンダーコントロール」により構成され、脇見運転や不注意運転を最小化するようレイアウトされている[329]。

ナビゲーション機能は、ショップオプションとして販売される地図データが書き込まれたSDメモリーカードを別途購入し、車載スロットに差し込むことで利用が可能になる。地図データは3年間無料で更新でき、更新ツールを利用すれば自宅でのアップデートも可能である[330]。

発売当初、ナビゲーションシステムにはハンガリーのNNG(英語版)社製のものがグローバルに採用されたが[331]、日本のユーザーからはナビゲーション性能の不足を指摘されたため[332]、2015年から日本市場のみ、日本のミックウェア社製のシステムに切り替えられた[333]。

スマートフォンとも連携し、ハンズフリー通話やSMSの読み上げの他、TwitterやFacebookといったSNS、対応するインターネットラジオの利用も可能である[334]。アプリケーションの追加や[335]、Appleが提供するCarPlay、Googleが提供するAndroid Autoの対応も発表されているが[336][337]、CarPlayとAndroid Autoの対応において、日本で販売しているモデルはCX-5(2代目・2019年モデル)とCX-8(2019年モデル)、マツダ3(2019年モデル)のみで、他のモデルについては2019年6月時点では対応していない。

マツダコネクトは2DIN規格に対応していないため、他社のカーナビゲーションに換装することはできない[338]が、アルパインからCX-5(2代目)とCX-8専用のカーナビゲーションが登場している[339]。

マツダ車以外では、OEM供給するトヨタ・ヤリスiA、フィアット・124スパイダー、アバルト・124スパイダーに採用されている。

販売

現在のディーラー

- マツダ店

- メイン店舗。商用車・乗用車の全車種を販売している。

- マツダアンフィニ店

- 旧・マツダオート店。乗用車を中心としたディーラーとして登場し、1991年11月アンフィニ店に改称、1996年4月にはユーノス店との統合と同時にマツダの名を冠しマツダアンフィニ店となる。アンフィニ店時代はRX-7やMS-8などの専売車種があったが、現在はマツダ店同様全車種扱いである。

- マツダオートザム店

- 元々は軽自動車・小型車を中心としたチャンネルで1989年にオートザム店として開設。経営母体は町の整備工場や中古車ディーラーが多かった。1998年から一定の基準を満たす店舗にマツダの名を冠し現在の名称に変更。軽自動車・小型車のみならずミニバンなどの量販車種も扱うようになった。これまでマツダオートザム店で扱っていないマツダ車はアテンザ、ロードスター、タイタン、ファミリアバンの4車種のみであったが、2016年4月からは、これまでのマツダ店・アンフィニ店同様全車種扱いを開始した[340]。

過去に存在したディーラー

- マツダモータース店

- 経営母体は主に町の整備工場で、他チャンネルへの統合等は行われなかった。

- 5チャンネル時代にはアンフィニの看板を掲げていた店舗もあった。

- マツダ販売会社グループには属しておらず、実質淘汰され、独立系に移行した。

- 引き続きマツダ車専売で営業している店舗や、他社併売ながらマツダ車を中心として扱っている店舗では、看板のデザインが昭和期のもの、5チャンネル時代のもの、現行のマツダ販売会社グループ同様のものなど様々である。

- ユーノス店

- 1989年9月開設。高級車志向のチャンネル。ロードスターやコスモなどの名車を生んだほかシトロエン車の販売も行ったが、販売が伸び悩み、1996年4月アンフィニ店に統合。

- オートラマ店

- フォード車のチャンネルとして、レーザーやテルスターなどマツダ車の姉妹車を数多く販売した。1994年にチャネル名称を「フォード店」へ変更後はマツダの販売チャネルとしての性格は薄れて行き、1999年に運営会社のマツダ保有分の全株式がフォード側へ売却された事によってマツダから完全に独立した。その後2016年内に輸入販売を含む日本におけるフォード事業を撤退する事が明らかとなり[341]、2016年9月末日をもって、フォード店としての営業を終了した。

メーカー運営によるショールーム

マツダブランドスペース大阪

マツダブランドスペース大阪

- 原宿マツダロータリー

- 1980年 - 1993年[11][342]

- マツダロータリー世田谷

- 1991年 - 1995年[342]。M2ビル内に設置。

- マツダブランドスペース大阪

- 2016年1月、大阪市の「梅田スカイビル タワーイースト」に開設[343]。

- MAZDA TRANS AOYAMA

- 2025年2月6日、東京都港区南青山にオープン[344]。カフェを併設したブランド体感施設となる。

販売方針

マツダは1988年に、海外販売に依存していた経営体質を改善するため、国内販売を倍増させるとする「B‐10計画」を策定し、従来のマツダ、マツダオート、オートラマに加え、1989年にユーノスとオートザムの独自ブランドと販売網を新たに設立し、当時のトヨタや日産と同様の国内5チャンネル体制を敷いた[345]。1991年にはマツダオートの名称をアンフィニに改称し、高級車専門店とした。しかし、急激なモデル数の増加によるブランドイメージの混乱や研究開発費・固定費の増大を招いた上に、バブル崩壊後の景気低迷の影響も受け、結果的に5チャンネル体制は失敗に終わった[346]。

以来、住友銀行の主導の下、1994年から5チャンネルに広がった販売網の統廃合を進め、1996年にはマツダブランドに再び一本化された。しかし、国内販売では大幅な値引きや安売りに頼った販売拡大策を推し進めたためマツダ車の中古車査定価格は下落し、他社のディーラーに下取りに出そうとしても残価が低すぎるため、結果としてマツダ車以外に乗り換えられないマツダ地獄と揶揄される状態を招き、ブランドイメージの低下と販売不振を深刻化させる悪循環に陥った[347]。

フォードの傘下に入ってからは、「Zoom-Zoom」のキャッチフレーズの下、スポーティなブランドイメージを構築する戦略を進め、大幅値引きに頼る販売を段階的に止めて、メーカーとディーラーが一体となってマツダのブランドイメージ向上に努めている。2011年のSKYACTIV TECHNOLOGY導入以降は、世界的に「売り方革新」と呼ばれる販売改革を進めており、インセンティブの削減、正価販売の定着をこれまで以上に進めていくとしている[348]。

2014年には、デザイン本部が監修した新コンセプトの販売店「新世代店舗」を順次展開することを発表した[349]。

キャッチコピー

メイン・キャッチコピー

- 技術革新のマツダ(旧ロゴ時代・1963年 - 1967年)

- ロータリーエンジンを完成したマツダの○○(カテゴリー)(旧ロゴ時代・1968年)

- 世界が注目するロータリーエンジンのマツダ(旧ロゴ時代・1968年)

- 世界へチャレンジするロータリーエンジンのマツダ(旧ロゴ時代・1969年 - 1970年代初頭)

- 人と社会にまごころをこめて奉仕するマツダ(旧ロゴ時代・1971年 - 1972年)

- クルマの主流をかえるロータリーのマツダ(旧ロゴ時代・1972年 - 1975年)

- Better & Better(現行ロゴ変更後・1970年代後半)

- 社会にとってのBetterへ 走ることのBetterへ(1970年代後半)

- 個性あざやかに 品質のマツダ(1980年代前半)

- 当時の広告、カタログでは「品質のマツダ」の表記がついていたが、CM、プロモーションビデオの最後の部分でも使用されたが、こちらは「品質のマツダ」の表記がなかった(上に、「個性あざやかに」下に「Mazda」の文字)。社名変更後は使われなくなった。

- 新しいマツダ、始めます。(1995年10月 - 1996年6月)

- For mobility pleasure(1995年10月 - 1996年6月)

- 使えるクルマ・楽しいクルマ。That`s Mazda(CMでは、使えるクルマ・楽しいクルマ。の部分が省略化されている。)(1996年7月 - 1999年3月)

- 心を動かす新発想(1999年4月 - 2002年4月)

- ZOOM-ZOOM(2002年4月 - 現在)

- Be a driver.(2013年4月 - 現在)

サブ・キャッチコピー

- 走る歓びと環境安全性能の調和をめざすマツダ

- 大人だって、遊びがなくちゃ(2001年5月-2002年3月)

- 翼をもったクルマへ(2011年4月)

- 世界基準の走りとエコを SKYACTIV TECHNOLOGYのマツダ(2012年4月)

- 基本が変われば、パフォーマンスも変わる SKYACTIV TECHNOLOGYのマツダ(2013年1月)

- 自分の行く道は、自分で決めた方が楽しいに決まっている Be a driver. マツダ(2014年1月)

- クルマは、単なる道具ではない。(2014年7月)

- ともに走り、ともに歓び、ともに生きていく。(2015年1月)

- もっともっと人と一つになる車を Be a driver. マツダ(2016年1月)

- 美しく走る。(2019年1月)

他社との関係

日本国内

- 住友グループ

- マツダのメインバンクである三井住友銀行をはじめ、住友グループ各社との関係が深い。オイルショック後の経営危機の際は、当時の住友銀行から役員の派遣を受け、銀行の主導で再建が進められた[350]。バブル崩壊の1991年には、住友銀行出身の和田淑弘が社長に就任し、銀行主導でフォードとの提携が進められた。2010年にフォードがマツダの株式を売却した際には、三井住友銀行や住友商事が株式の一部を引き受けている[351]。また、住友商事とは2011年にメキシコに共同で工場を設立した(2020年にマツダの単独出資に変更)[288]。

- 2012年6月には、本社工場などの土地を三井住友ファイナンス&リースに139億円で売却し、これらの施設について今後はリース契約を結んで引き続き使用すると発表した[352]。

- 伊藤忠商事

- 1983年に東洋工業(当時のマツダ)と共同で起亜自動車と資本提携契約を結んだ[353]。2010年にフォードがマツダの株式を売却した際には、株式の一部を引き受けている[354]。2012年にはマツダの連結子会社であるトーヨーエイテックの株式を取得することで合意し[355]、発行済株式の7割を取得したが[356]、2016年10月にマツダが株式の20%を買い戻し、トーヨーエイテックは両社の折半出資となった[357]。2015年には南アフリカにおけるマツダの販売統括会社の第三者割当増資を引き受け、現地の販売事業を合弁化した[358]。

- トヨタ自動車

- 2010年3月、ハイブリッド技術のライセンス供与で合意し[359]、2013年11月にはSKYACTIV-GとTHS-Ⅱを組み合わせたハイブリッドシステムをアクセラに搭載し発売した[360]。

- 2012年11月には建設中のメキシコ工場で製造する予定のマツダ2をベースにした小型車を、トヨタにOEM供給することを発表[361]。2015年にサイオンiAとして発売され、2016年にはサイオンブランドの廃止に伴いトヨタ・ヤリスiAに改称された[362]。

- 2015年5月には中長期的な業務提携に向け基本合意したことを発表[18]。2017年8月には業務資本提携を結ぶことを発表し、株式を相互に持ち合うことで合意した[20]。合わせて、アメリカでの合弁工場の設立、電気自動車・コネクテッドカー・安全技術での協業、商品補完の拡充を進めていくことを発表した。

- 2017年10月には、デンソーを加えた3社で、電気自動車の共同開発拠点としてEV C.A. Spiritが設立された[363]。

- 2018年6月には、トヨタのMaaS専用電気自動車のコンセプトカー「e-Palette Concept」の市販化に向けて、マツダが技術パートナーとして参加することが発表された[300]。

- 同年6月にはトヨタからプロボックス・サクシードのOEM供給を受け、4代目ファミリアバンとして発売[364]し、さらに2019年4月にはトヨタからハイエースのOEM供給を受け、3代目ボンゴブローニイとして発売した[365]。

- 同年11月には折半出資で北米の新工場『マツダ・トヨタ・マニュファクチャリングUSA』の建設に着工した[366]。

- スズキ

- マツダは1989年からスズキの軽自動車のOEM供給を受けており[367]、現在ではそれぞれキャロル、スクラム、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバーとして販売している。

- 以前は、スズキからエンジンやプラットフォームの供給を受け、キャロルやAZ-1を製造していた。さらに、AZ-1をスズキにOEM供給し、キャラとして販売していた。また、スズキの普通自動車であるエスクードのOEM供給を受け、プロシードレバンテとして販売していた。インドネシアでは小型MPVエルティガのOEM供給を受け、VX-1の名で販売していた[368]。

- いすゞ自動車

- マツダはいすゞの商用車であるエルフのOEM供給を受け、タイタンとして販売している[369]。2016年には、いすゞが開発した次世代ピックアップトラックをマツダにOEM供給することで合意した[370]。

- 以前はいすゞからディーゼルエンジンの供給を受け、タイタンやファミリアに搭載していた。

日本国外

- フォード

- 1979年11月にマツダの発行済み株式の25%を取得して以来、長らく筆頭株主であった。この時期にはマツダ車をベースとした車両をアジア・太平洋地域向で販売したり、日本国内ではマツダ車をオートラマ店(現・フォード店)でフォードブランドとして販売していた。バブル崩壊以後、マツダの経営状況が悪化したため、メインバンクの住友銀行(当時)の呼びかけに応じる形で1996年5月に出資比率を33.4%に引き上げ、経営権を握るに至った。これ以降、社長を始め多数の役員を派遣し、同じくフォードグループであるボルボも含めたプラットフォームやパワートレーンの共同開発・共有化が進められた。

- しかし、2007年の世界金融危機により業績が悪化したフォードは、2008年11月に保有していたマツダ株式の大半を資金調達のために売却し、さらに2010年には追加売却が行われた。2015年にフォードは所有するマツダ株式の全てを売却し、マツダはフォードグループから独立した。

- 2019年1月には、フォードが保有する「長安フォードマツダエンジン有限公司」の全株式をマツダが取得し、社名を「長安マツダエンジン有限公司」に変更した[282]。

- 資本提携が解消された現在においても、タイでの生産合弁事業は継続されている[371]。

- フィアット

- 2013年1月、次期ロードスターをベースに開発したスポーツカーを、傘下のアルファロメオブランドで発売することで合意したと発表[267]。その後、当初の発表とは異なり、2015年にフィアットからは124スパイダーとして、2016年にはアバルトからアバルト・124スパイダーとして発表された[372][373]。

- 第一汽車

- 中国での生産委託および合弁販売事業を行っている[374]。

- 長安汽車

- 中国での生産委託および合弁販売事業を行っている[374]。

- ソラーズ

- 折半出資の合弁企業「マツダソラーズマヌファクトゥリングルース」を設立し、ロシアでCX-5、マツダ6(アテンザ)の生産を行っている[375]。

- ベルマツ

- 折半出資の合弁生産・販売会社を設立し、マレーシアでCX-5とアクセラの生産を行っている[376]。2013年6月には、イノコムに委託している現地工場の所有権を取得することを発表した[377]。

過去

- 日産自動車

- マツダは1994年から2018年まで、日産の商用車であるADのOEM供給を受け、ファミリアバンとして販売していた[378]。

- マツダからは、ボンゴバン、ボンゴトラックをバネットバン、バネットトラックとしてOEM供給していた[379][380][381]。また、プレマシーをラフェスタ ハイウェイスターとしてOEM供給していた[379]。

- 三菱自動車工業

- 1976年に、軽自動車規格改定に伴うポーターキャブ改良で、G23B型の供給を受けて搭載した。

- 1999年から2011年までボンゴをOEM供給し、デリカバン、デリカ トラック、デリカカーゴとして販売していた[382][383]。

- ホールデン

- 部品供給契約を結び、ロードペーサーを製造した[384]。

- 起亜自動車

- 当時の東洋工業より技術提供を受け、1962年に三輪車の生産を、1970年代からはマツダ車の乗用車や商用車のノックダウン生産を開始し、1983年には東洋工業(当時)及び伊藤忠商事と資本提携契約を結んだ[353][385]。ボンゴは名称もそのままに現地で販売が行われた(→キア・ボンゴ)ため、韓国では「ボンゴ」はワンボックスカー全体を指す語(商標の普通名称化)になっているとされる[386]。

- 本田技研工業

- 1999年に、駆動系部品の調達で、ホンダと業務提携をした。マツダは、ホンダのスポーツカーである、S2000のプロペラシャフトを供給していた。当時マツダはFRの開発経験があったため、ホンダはその外注を受けていた。

- シトロエン

- ラインナップ補完のために、マツダの自動車ブランド「ユーノス」でシトロエンBX、エグザンティアなどを販売した。

- ランチア・アウトビアンキ

- 高級車ラインナップを補う目的で、マツダのディーラーの一つ「オートザム」でランチア・テーマ、ランチア・デルタ、アウトビアンキ・Y10といったイタリア・フィアットオートが製造するランチア、アウトビアンキブランドの乗用車も販売されていた。

- プレス工業

- マツダの商用車であるボンゴ・トラックの製造を委託していた[387]。

モータースポーツ

グループCの787B

グループCの787B

グループN仕様の323 4WD

グループN仕様の323 4WD

北米のフォーミュラ・マツダ

北米のフォーミュラ・マツダ

1990年代までは世界ラリー選手権(WRC)やル・マン24時間レースなどにワークス(マツダスピード)として積極的に参戦していた。80年代まではロータリーエンジン搭載車でのエントリーが主体であったが、80年代末期からWRCのファミリアやグループCのMX-R01、スーパーツーリングのランティスやクセドスなどレシプロエンジンでの参戦が目立つようになった。

1999年にマツダスピードがブランド名だけ残して解散して以降、日本法人のマツダとしては一切のワークス活動を行っていない。レースのノウハウと人材は全て社外に放出され、787Bなどは保管しているものの高出力エンジンに対応したエンジンベンチ設備すらない状態である。

1990年代以降もアメリカのマツダUSAはデイトナ24時間含むIMSAのスポーツカーレースに参戦し続けた他、グローバルMX-5カップやロードトゥインディ(プロ・マツダ チャンピオンシップなど)といった草の根レベルのレースを運営したり、プチ・ル・マンやラグナ・セカのタイトルスポンサーを務めるなど精力的に活動を続けていたが2021年をもって撤退。以降はMX-5カップなどのグラスルーツ(草の根)カテゴリにのみに活動を縮小した。

フォードはデュラテックエンジンの一部をマツダに製造させていたため、TC2000アルゼンチン選手権のように市販車を用いる競技でフォードバッジのマツダエンジンを用いることがあった。

レース実績

Grand Am GX MAZDA6 SKYACTIV-D Racing(2013年)

Grand Am GX MAZDA6 SKYACTIV-D Racing(2013年)

2011年 ローラ・B09/86 マツダ ALMS プチ・ルマン

2011年 ローラ・B09/86 マツダ ALMS プチ・ルマン

- 2011年、アメリカン・ルマン・シリーズでAERと共同開発した、MZR-R2.0Lターボエンジンを搭載したダイソンレーシングがLMP1クラスでドライバー・チームのダブルタイトルを獲得した。

- 2012年6月、マツダが2.2L直列4気筒ディーゼルターボエンジンを、ル・マン24時間レースに出場するLMP2クラスに供給し、2013年にエンジンサプライヤーとしてレースに復活する方向であることが発表されたが、使用を希望するチームが現れず日本国内のイベントで車両を展示するに留まった[388]。

- 2013年、アメリカで、環境に配慮した車両によって競われるグランダムのGXクラスにマツダ6グランダムGXを投入。マツダ6グランダムGXはパイプフレームにアメリカのマツダ6似の外装を装着し、ディーゼルエンジンを搭載したマシンでシーズン中に9連勝などしてクラスチャンピオンを獲得した。レーシングエンジンの開発はマツダ社内では出来なくなってしまっている為に、フロリダ州のスピードソース・エンジニアリング社でエンジンが開発された。マツダは量産車の部品供給やマツダ本社とカリフォルニアのマツダUSA R&Dセンターからの専門家の派遣でサポートを行った。エンジンは380馬力を発生した。

- 2014年のサンダーヒル25時間レースでは、マツダRX-8がE2クラスを制覇。E3クラスは、NA型マツダMX-5ミアータが2度目の優勝を飾った。最も速いE1クラスにも3台のディーゼル車を投入したが成績は残せなかった。

- 2014年アメリカのUSCC(ユナイテッド・スポーツカー選手権)に、マツダUSAはチーム『SKYACTIV-Dレーシング』と『スピードソース』としてローラ製のシャシー(ローラ・B08/80)にディーゼルターボエンジン搭載した2台のLMP2マシンを出走させた[389]。前年のGXクラスでの活躍の経験を生かし、オーバーヒート対策や450馬力へのパワーアップがなされたエンジンがミドシップに搭載されたが、予選ではトップチームの4-5秒落ちのタイムしか記録できないなど戦力不足が明らかで戦績は芳しくなかった(他の主力チームはV8エンジンで650馬力前後)。デイトナ24時間では2台共エンジントラブルでリタイヤした。マツダLMP2は他チームより10%遅く35%燃費が良いと評価された。2016年にはディーゼルをやめ、英国AER製のガソリン直4ターボであるMZ-2.0Tに変更。これによりマシンからSKYACTIVの文字が消えた[390]。

マツダ・RT24-P

マツダ・RT24-P

レース車両

マツダ767B 兵庫県セントラルサーキット 2007年7月8日

マツダ767B 兵庫県セントラルサーキット 2007年7月8日

スポンサー

国内スポーツ

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

- 広島東洋カープ

- プロ野球セントラル・リーグ所属の球団で、持分法を適用していないマツダの非連結子会社[400]。1967年に当時の社長であった松田恒次が球団筆頭株主になって以降、事実上の親会社であり、メインスポンサーでもある。その際、当時の球団名「広島カープ」に当時の社名である東洋工業の「東洋」がついて現在の球団名になった。マツダは球団筆頭株主ではあるが、同社が同族経営でなくなった後も、引き続き球団株を合計50%以上取得している創業家の松田家一族が行っている。そのため球団オーナーは、松田耕平、松田元と松田家から輩出している。一方、2019年現在の常務取締役球団本部長の鈴木清明はマツダからの出向である。

- 広島東洋カープの新本拠地(二代目の広島市民球場)の建設に際して多額の建設事業寄付を行っており、完成すると命名権を獲得して「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」と称することになった。同球場のカープパフォーマンス席上にマツダの広告看板があり宇品・防府で生産する最新車種の宣伝を行っている。

- 日本選手権シリーズではカープが日本一に輝いた場合の最優秀選手に対してはマツダ提供の高級乗用車が贈られた(過去、1979年・1980年・1984年の3回。カープ以外の優勝の場合はトヨタ自動車協賛)。2007年から乗用車の副賞は廃止されたが、マツダが日本野球機構(NPB)パートナーであることから、同年以後カープを含む優勝球団の最優秀選手に対するマツダ賞の賞金として100万円が贈られている。

- カープのヘルメットの色はマツダ車のカラーリングの1つである「ソウルレッドプレミアムメタリック」を再現したものである。マツダが特別色として開発し、カープに提供している。

- マツダの旧社名「東洋工業」の略称の1つでもあった「東洋」を、グループ各社や他のスポンサー企業があまり使用しなくなった現在でも、球団の正式名称に入れている。

- かつて王貞治が打席に立った際ににカープが使用していたシフトの「王シフト」は、球団の関係者が府中町のマツダの本社にまで出向き、マツダが所有していたコンピュータを用いてデータを算出し生み出された。

- サンフレッチェ広島F.C

- Jリーグ所属のサッカークラブで、マツダの持分法適用関連会社[401]。マツダ(東洋工業)のサッカー部を母体としており、1992年の設立当初は球団筆頭株主で、家電量販店のデオデオ(現・エディオン)が筆頭株主となった2007年からは次席株主である。主要スポンサーの一つでもあり、1992年から現在までユニフォームスポンサーを務めている。同クラブが本拠地としているエディオンピースウイング広島の建設に際し、マツダが20億円の寄付を行った[402]。

- 広島ドラゴンフライズ

- B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム。広島マツダがダイヤモンドパートナーとして加わっており、同社会長の松田哲也が後援会副会長を務める。また、マツダ本社もドラゴンフライズのプロモーションカー製作に関わり[403]、2023-24シーズンからはダイヤモンドパートナーに加わっている(広島マツダも継続)[404]。

- さいたまブロンコス

- B3.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム。マツダオート東京(現・関東マツダ)のバスケットボール部が前身だが、現在はマツダとの直接の関連はない。

- マツダスカイアクティブズ広島

- マツダの社会人ラグビーチーム。現在同社のシンボルチームの一つ。ジャパンラグビーリーグワン所属。

- マツダ陸上競技部

- マツダの社会人陸上競技チーム。現在同社のシンボルチームの一つ。東洋工業時代に全日本実業団対抗駅伝競走大会(現通称・ニューイヤー駅伝)優勝2度。

- マツダ クロス・ナイン

- マツダの9人制女子バレーボールチーム。V9チャンプリーグ所属。

海外スポーツ

大会スポンサー

テレビ番組

ラジオ番組

- 現在

- 過去

拠点

研究開発拠点

三次自動車試験場。1975年当時

三次自動車試験場。1975年当時

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

研究開発拠点は以下の通り[405][406][407][408]。

試験場

生産拠点

現在

日本[405]

北米[406]

欧州[407]

- マツダソラーズマヌファクトゥリングルース(ロシア・プリモリスキー州ウラジオストク・2012年10月操業)

アジア・太平洋[408]

- オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.(タイ・ラヨーン県イースタン・シーボード工業団地・1998年5月操業)

- MAZDA2、MAZDA3、CX-3、CX-30、BT-50

- マツダパワートレインマニュファクチャリング(タイランド)(タイ・チョンブリ県・2015年1月操業)

- 一汽乗用車有限公司(吉林省長春市・2003年3月操業)

- 長安マツダ汽車有限公司(江蘇省南京市・2007年10月操業)

- 長安フォードマツダエンジン有限公司(江蘇省南京市・2007年4月操業)

- タコ マツダ オートモービル マニュファクチャリングカンパニー(ベトナム・クアンナム省・2011年10月操業)

- マツダマレーシアSdn.Bhd.(マレーシア・スランゴール州・2012年9月操業)

過去

- オートアライアンス・インターナショナル(アメリカ・ミシガン州フラットロック・1987年9月操業 - 2012年8月生産停止[410])

- コンパニアコロンビアナアウトモトリスS.A.(コロンビア・ボゴタ・1983年4月操業 - 2014年4月生産停止[271])

- MAZDA2、MAZDA3、BT-50、323、626、

統括拠点

マツダノースアメリカンオペレーションズの本社ビル(カリフォルニア州アーバイン)

マツダノースアメリカンオペレーションズの本社ビル(カリフォルニア州アーバイン)

日本[411]

北米[406]

欧州[407]

アジア・太平洋[408]

その他の地域[412]

事件・不祥事

- パワーハラスメントによる社員の自殺

- 2007年、当時25歳であった男性社員がうつ病を基に自殺した。男性は、入社20年のベテラン社員が担当していた購買業務を引き継ぐ形で異動し、時間外労働は自殺直前に月80時間を超えていた。しかし上司は男性を叱責し続け、孤立無援の状態に置かれた男性はうつ病を発症し、社宅の自室で首つり自殺した。この上司は男性の自殺後にも、職場で笑いながら「あ、亡くなったわ」「この忙しいのに」と発言したり、同僚が男性の机に花を飾ろうとしたときに「大っぴらにするな」と制したりした。葬儀の場でも、弔文原稿に目を通しながら冗談めいた口調で「泣かすよなあ」と発言した。

マツダは遺族側と裁判で争い、「過重労働はなく、上司もサポートしていた」などと主張していたが、2011年2月、神戸地裁にて「質的、量的に過剰な労働で、自殺は業務に起因する。一方で上司の適切なサポートもなく、同社は安全配慮義務を怠った」として過労自殺が認められ、約6,400万円の支払いが命じられた[413][414][415]。

- 下請法違反(2008年)

- 2008年6月、公正取引委員会がマツダに対して、下請け事業者への代金支払に関して違法行為があったとして、勧告を行った。2005年7月から2006年11月の間、マツダが取引先から購入した部品について、下請事業者の合意無しに単価を一方的に引き下げた結果、下請代金支払遅延等防止法(下請法)にて禁止されている代金減額が生じたと判断された。これを受けてマツダは、公取から指摘された減額代金全額を、2008年3月に下請事業者へ返還した[416][417]。

- 派遣法違反

- 2009年6月、マツダが法定期間(3年)を超えて派遣社員を工場に勤務させたのは、労働者派遣法違反の疑いがあるとして、広島労働局が文書で指導を行った。マツダは本社工場や防府工場に派遣された5人の派遣社員を途中、期間従業員として約3か月間だけ直接雇用し、再び派遣社員で受け入れる方法で、法律上の直接雇用義務が生じる連続3年の派遣期間を超えないように操作していた。県労連は「全国初のケースではないか」としている[418]。

- マツダ本社工場連続殺傷事件

- 関東マツダによる修理費不正請求

- 2012年1月、マツダの連結子会社である関東マツダは、事故車両の修理費を損害保険会社に水増し請求する不正があったと公表した[419]。不正は2006年4月以降、2,978件あり、水増しした請求額は計約7,707万円に上った[420]。このため国土交通省関東運輸局は関東マツダに調査を指示し、行政処分を下した[421]。

- テレビCF撮影に伴う危険運転およびその対応

- 2015年5月下旬、マツダの連結子会社である静岡マツダが、当時登場したロードスター(ND型)の地方局向けテレビCFを作成するにあたり、西伊豆スカイライン(公道、静岡県伊豆市)にて、映像制作会社の撮影車両が対向車線を大きくはみ出すようなかたちで危険運転を行った。交通規制等は特に布かれていなかった。この様子は現地に居合わせた一般人が撮影し、Twitterの当人アカウントに掲載したほか、マツダ本社広報部のアカウントへの指摘も行った。

- 同年8月3日、この指摘に対しマツダは関与を否定。一方で、指摘者のアカウントへ返信する際に返信先アドレスに「.(ドット)」を付加したことで、双方のやり取りはマツダ側Twitterフォロワー4万7,000人(当時)にも閲覧可能となった。この結果、指摘者はマツダフォロワーからを多数の批難を受け、アカウントを削除するまでに追い込まれた。この件に対しITジャーナリストからは「企業の公式ツイッターでドットを打つなんて聞いたことがない。悪意を感じる。」「“さらし上げ”の効果が高まる。」「マツダは最初の調査に自信があったのか、『悪いのはウチじゃないんだ』と過剰な防衛意識が働いたのでしょう。」との指摘を受けている[422]。

- ところが8月5日、マツダは「確認範囲を拡げ、現在事実関係を調査中」とした上で、8月7日夜、静岡マツダによる撮影であったと謝罪[423]。同年9月、当該の映像制作会社および男性社員が道路交通法違反の容疑で書類送検された[424]。

- 関西マツダによる整備費架空請求

- 2016年7月、マツダの連結子会社である関西マツダは、車両整備料金の一部をリース会社に架空請求する不正があったと公表した[425]。不正は2004年6月から2015年12月までの間に2,054件あり、リース会社2社に対する架空請求は総額約1,100万に上った。この事態を受け、国土交通省近畿運輸局は関西マツダに対して文書で警告した。

- 社員寮での強盗殺人事件

- 2016年9月14日午後4時15分頃、広島市南区向洋大原町のマツダの社員寮「マツダ大原寮」の非常階段において、19歳の男性社員が頭から血を流して倒れているのが発見され、その後病院で死亡が確認された[426]。24日、広島県警は同期の20歳の男性社員を強盗殺人の疑いで逮捕した[427]。被害者は14日午後2-3時頃、容疑者の運転する車(マツダの社員だが、所有していた車両は他社のものである初代トヨタ・マークXだった)で複数のATMを回り計120万円を引き出した後、午後3時35分頃、寮の非常階段において消火器で頭を殴られるなどして殺害されたとみられる[428]。事件後に奪われたと見られる現金は容疑者の口座へ入金されていた[429]。被疑者はその後10月14日に広島地方検察庁から同容疑で起訴された[430]。2017年12月6日に広島地裁は元同僚に無期懲役判決を言い渡した。2018年3月22日に広島高裁は一審を支持して弁護側控訴を棄却した。上告せず刑確定。

- 完成車検査における不適切検査

- 2018年8月8日、マツダ、スズキ、ヤマハ発動機は、燃費・排ガスの検査で不適切な処理をしていたと国土交通省に報告した。不適切な検査で出荷された車両は、スズキが6,401台、マツダが72台、ヤマハ発動機が7台。マツダは、新車の出荷前の品質検査で、適性を欠いたデータを無効とせず、有効として扱っていた。今回の事案の発生原因として、速度トレースエラーが生じた場合に、自動的にシステムで無効にしていなかったこと、担当検査員に判定をゆだねる工程設計になっていたことの二つを、マツダはあげており、再発防止策として、測定結果を自動的に無効とする機能を追加するとともに、検査データを複数の検査員でダブルチェックする対応を進めるとしている[431]。

- 下請法違反(2021年)

- 2021年3月、公正取引委員会はマツダに対し、下請け業者に手数料名目で不当な支払いをさせていたとして、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を行った[432]。マツダは2018年11月から2019年10月の間、下請けの資材メーカー3社に対して手数料名目で5,100万円を支払わせており、その際の振込手数料も3社に負担させていた[432]。手数料はマツダが委託する部品メーカーと3社との取引量に応じて設定され、マツダが毎月請求していた[432]。こうした請求は昭和50年代から続いていたとみられる[432]。マツダは指摘を受けてこうした行為を取りやめ、資材メーカーに対して全額と振込手数料を返金した[433]。

関連会社

連結子会社

連結子会社は以下の通り(2021年3月31日現在)[246]。

- マツダ中販

- マツダモーターインターナショナル

- マツダエース

- マツダロジスティクス

- 倉敷化工

- マツダE&T

- マツダパーツ

- 函館マツダ

- 東北マツダ

- 福島マツダ

- 北関東マツダ

- 甲信マツダ

- 関東マツダ

- 静岡マツダ

- 東海マツダ販売

- 北陸マツダ

- 京滋マツダ

- 関西マツダ

- 西四国マツダ

- 九州マツダ

- 南九州マツダ

- 沖縄マツダ販売

- マツダモーターオブアメリカ, Inc.

- マツダカナダ Inc.

- マツダモトールデメヒコS. de R.L. de C.V.

- マツダセルヴィシオスデメヒコS. de R.L. de C.V.

- マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V.

- マツダモトールオペラシオネスデメヒコS.A. de C.V.

- マツダモータース(ドイツランド)GmbH

- マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.

- マツダモーターヨーロッパGmbH

- マツダオトモビルフランスS.A.S.

- マツダモータースUK Ltd.

- マツダスイスS.A.

- マツダモトールデポルトガルLda.

- マツダモーターイタリア, S.r.1.

- マツダオートモービルズエスパーニャ, S.A .

- マツダオーストリアGmbH

- マツダモーターロシア,OOO

- マツダオーストラリアPty Ltd.

- マツダモータースオブニュージーランドLtd.

- マツダセールス(タイランド)Co., Ltd.

- マツダパワートレインマニュファクチャリング(タイランド)Co., Ltd.

- マツダマレーシアSdn.Bhd.

- マツダ(中国)企業管理有限公司

- 台湾マツダ汽車股份有限公司

- マツダサザンアフリカ(Pty)Ltd

- マツダデコロンビアS.A.S.

0その他22社

持分法適用会社

持分法適用会社は以下の通り(2021年3月31日現在)[246]。

持分法非適用会社

関連団体・関連施設

マツダミュージアム

Mazda Classic Automobil Museum Frey

Mazda Classic Automobil Museum Frey

(ドイツ・アウクスブルク)

- 日本

- マツダが運営する企業博物館。宇品第一工場に隣接しており、入館は完全予約制。係員の案内で各種展示と、実際に稼動している隣接工場の生産ラインを見学することが出来る。

- ドイツ

- 2017年5月にドイツの現地ディーラーの経営者が「Mazda Classic Automobil Museum Frey」の名で開設したマツダ公認のミュージアム[434][435][436]。所有する120台以上の中から45台が交代で展示される。アウクスブルクの路面電車の旧車庫を改装して開設され、ギフトショップやレストランも併設されている。

マツダ病院

マツダが運営する企業立病院。1938年にマツダ構内の医務室として開設されたのが始まり[437]。1950年に付属病院に変更され、1961年には現在の地に病棟が建設された[437]。

マツダ財団

公益財団法人マツダ財団は、「科学技術の振興と青少年の健全育成のための助成などを行い、世界の人々が共に繁栄を分かち合い、心豊かに生きることのできる社会づくりに寄与すること」を目的としてマツダが設立した公益財団法人[438]。1984年に財団法人として設立され、2010年11月に公益財団法人へと移行した[439]。

マツダ工業技術短期大学校

マツダ工業技術短期大学校は、マツダが設立した厚生労働省認定の2年制企業内短大。技術・技能者を育成するために1988年に設立された[440]。企業内学校であるため入校者は全てマツダの社員であり、新卒者と社内選抜者で構成されている。

東洋大橋

マツダが広島本社内に所有する橋。マツダミュージアム見学の際には社内バスでこの橋を渡って移動する[441]。

テレビ番組

脚注

注釈

- ^ 現在は静岡県浜松市中央区高塚町300番地。

- ^ 東洋工業時代の車両の銘板やカタログなどでは、広島の企業であることを明確にするため、本社の所在地を「広島市外府中町」と記していた。なお、同様の例がスズキである。1991年(平成3年)4月30日まで本社所在地が静岡県浜名郡可美村高塚300番地[注釈 1]だったため、本社の所在地を「静岡県浜松市外高塚300番地」と記していた。

- ^ 類似例はヤマハ。1987年(昭和62年)に社名変更される前は「日本楽器製造株式会社」が正式社名だった。「ヤマハ」の通称もまた、創業者・山葉寅楠の姓に由来する。

- ^ 当時、コルク板は軍事用としては砲弾などを保管する際の緩衝材として、業務用及び家庭用としては冷蔵庫などの断熱材などとして使用されていた。

- ^ 現在の広島簡易裁判所に相当[77]。

- ^ 当時、外貨が流出する事業には政府の認可が必要だった。

- ^ 三輪トラックは走行時に出すエンジン音から「バタンコ」、「バタバタ」などと呼ばれており、東洋工業は他の四輪車メーカーから「バタンコ屋」と揶揄されていた。

- ^ 300億円が投じられたこの新工場は、オイルショックによるRE車の販売不振を受け完成目前にして工事が中断され、最終的に1979年(昭和54年)に廃棄処分された。

- ^ フォードでは Courier(クーリエ)として販売。

- ^ この販売拡大策はオートラマ社長の安森寿朗が立案し、住友銀行出身の大原通正が後ろ盾となって推進した[140]。社内には危険視する声もあったが、国内営業部門の強い要望を受け、最終的に当時社長だった山本健一がゴーサインを出した[185]。

- ^ 10年先までの全ての車種をまとめて企画・開発する「一括企画」、一括企画で決めた車種の主要な技術的要素を統一し、コンピューターシミュレーション技術を用いて開発の効率化とコスト低減を目指す「コモンアーキテクチャー」、同一生産ラインで複数の車種を変種変量で造る「フレキシブル生産」の3つから構成される。

- ^ 第二次世界大戦の前に、フォードの生産工場が所在していた地域である。

- ^ 旧MINEサーキット。マツダにより買収され試験場として開設された[409]。

- ^ 連結財務諸表に重大な影響を及ぼしていないことを理由に持分法の適用範囲から除外されている[246]。

出典

- ^ a b c d e f “コーポレートガバナンスに関する報告書” (PDF). マツダ株式会社 (2023年6月29日). 2023年7月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j “2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)” (PDF). マツダ株式会社. 2023年5月13日閲覧。

- ^ “【MAZDA】株式状況|株式・社債情報”. マツダ株式会社. 2024年1月6日閲覧。

- ^ “【図解・経済】リーマン・ショック10年・リーマン・ショック時の輸出と生産動向(2018年9月)”. 時事通信社. (2018年9月14日). https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_general20180908j-09-w410 2019年6月30日閲覧。

- ^ マツダ株式会社 定款 第1章第1条

- ^ “構成銘柄一覧:日経平均株価 - 日経平均プロフィル”. 日本経済新聞社. 2021年6月28日閲覧。

- ^ 『JPX 日経インデックス 400 及び JPX 日経中小型株指数の構成銘柄の定期入替について』(プレスリリース)株式会社日本経済新聞社、株式会社JPX総研、2023年8月7日。https://www.jpx.co.jp/news/6030/aocfb40000003ac2-att/data_j.pdf。2023年9月7日閲覧。

- ^ a b “【MAZDA】会社概要 会社案内”. マツダ株式会社. 2017年8月13日閲覧。

- ^ マツダ、国内生産累計5000万台 国内メーカー3社目, 日本経済新聞, (2018-05-28), https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31048190Y8A520C1TJ3000/ 2018年10月25日閲覧。

- ^ a b c d “【MAZDA】沿革(1920年~1979年)”. マツダ株式会社. 2017年8月29日閲覧。

- ^ a b c “【MAZDA】沿革(1980年~1989年)”. マツダ株式会社. 2019年2月22日閲覧。

- ^ a b “Mazda Sustainability Report 2015” (PDF). p. 2. 2021年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月13日閲覧。

- ^ “「マツダ ロードスター」が累計生産100万台を達成”. 2016年4月28日閲覧。

- ^ “「マツダ 787B」がルマン優勝から20年ぶりにサルト・サーキットを走行”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダ、金井誠太会長の基調講演「マツダのブランド価値経営」 - Car Watch”. 2017年8月4日閲覧。

- ^ “【マツダ アテンザ 新型発売】マツダにとっての「プレミアム」とは…山内社長”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “「マツダ再生」フォードの果たした評価難しく”. 2017年8月4日閲覧。

- ^ a b c 『トヨタとマツダ、業務提携に向け基本合意 クルマの魅力を向上させるための具体的な協業の検討を開始』(プレスリリース)トヨタ自動車株式会社 マツダ株式会社、2015年5月13日。https://global.toyota/en/detail/7871943。2017年8月4日閲覧。

- ^ トヨタとマツダ、環境技術や先進安全技術分野などで中長期的な相互協力を目指す Car Watch 2016年5月13日

- ^ a b c 『トヨタとマツダ、業務資本提携に関する合意書を締結 クルマの新しい価値創造と持続的成長を目指し具体的な協業がスタート』(プレスリリース)トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社、2017年8月4日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2017/201708/170804c.pdf。2017年8月4日閲覧。

- ^ トヨタ・マツダ、500億円相互出資を発表

- ^ “ヒロシマの記録-遺影は語る 細工町”. 中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター. 2020年9月7日閲覧。

- ^ “マツダ100年 車づくりと地域 創業家 原爆”. 中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター (2019年12月18日). 2020年9月7日閲覧。

- ^ 「飽くなき挑戦 ロータリーエンジンの半世紀 胎動編:1 「車を作ろう、一途に」」『朝日新聞』2017年1月3日、広島朝刊、21面。2020年9月7日閲覧。

- ^ “写真で見る広島高等裁判所(本庁)”. 裁判所. 2020年9月7日閲覧。

- ^ 当摩節夫『ロータリーエンジン車-マツダを中心としたロータリーエンジン搭載モデルの系譜』三樹書房、2011年、18頁。ISBN 9784895225724。

- ^ a b 「マツダ100年 個性とサバイバル 独自性と挑戦編(2) ロータリーエンジンへの熱狂」『日刊自動車新聞』第24644号2020年1月28日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ トヨタ自動車『創造限りなく-トヨタ自動車50年史』1987年、566–567頁。 NCID BN01979137。

- ^ トヨタ自動車『創造限りなく-トヨタ自動車50年史』1987年、567頁。 NCID BN01979137。

- ^ a b c 「マツダ100年 個性とサバイバル 波瀾万丈の道編(2) 銀行管理、フォード提携、5チャンネル」『日刊自動車新聞』第24647号2020年1月31日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ a b 「【マツダ100年 車づくりと地域】第3部 激動の経営<1>起死回生 大胆な赤、転機つかむ」『中国新聞』2020年1月27日。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「【マツダ100年 車づくりと地域】第3部 激動の経営<2>防府進出 10年要し念願の組立工場」『中国新聞』2020年1月28日。2020年9月7日閲覧。

- ^ 佐藤伊佐雄、川上三郎『ドキュメント 日米自動車戦争-1990年代へのサバイバルを賭けて』ダイヤモンド社、1987年、104-106頁。ISBN 9784478240373。

- ^ a b c 「【マツダ100年 車づくりと地域】第3部 激動の経営<3>5チャンネル バブル崩壊で戦略裏目に」『中国新聞』2020年1月29日。2020年9月7日閲覧。

- ^ a b c 「マツダ100年 個性とサバイバル 波瀾万丈の道編(3) フォード傘下で得た学び」『日刊自動車新聞』第24649号2020年2月3日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ a b 「企業再生成功の条件(4)マツダ、一点突破の凄み 得意のエンジン技術に活路、フォードとの決別をいとわず」『日本経済新聞』2016年12月18日、朝刊、11面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「マツダ、新社長に山内氏 フォード所有株20%売却 プロパー主体に刷新」『日刊自動車新聞』第21468号2008年11月20日、2面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 人見光夫『答えは必ずある-逆境をはね返したマツダの発想力』ダイヤモンド社、2015年、4頁。ISBN 9784478061541。

- ^ a b “マツダもトヨタに追随、ロシア事業から撤退へ[新聞ウォッチ](レスポンス)”. LINE NEWS. 2022年9月27日閲覧。

- ^ 「マツダ、社長に小飼専務」『日刊自動車新聞』第22746号2013年5月10日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ a b 「“世界のイヤーカー”に ロードスター マツダ2回目の受賞」『日刊自動車新聞』第23560号2016年3月26日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「マツダ、営業益が最高 16年3月期 構造改革の進展貢献」『日刊自動車新聞』第23587号2016年4月28日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「トヨタとマツダ提携拡大 経営資源相互活用 商品・技術を補完」『日刊自動車新聞』第23312号2015年5月14日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「フォード、マツダ全株売却 資本提携、36年で幕」『日本経済新聞』2015年11月14日、朝刊、13面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「トヨタ、マツダ資本提携合意 米で30万台規模の生産合弁 EVを共同開発 先進分野など広範に」『日刊自動車新聞』第23948号2017年8月5日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ 「マツダ社長に丸本氏 構造改革継承 成長基盤構築へ」『日刊自動車新聞』第24162号2018年5月12日、1面。2020年9月7日閲覧。

- ^ a b c d 『【MAZDA】代表取締役および役員の異動に関するお知らせ』(プレスリリース)マツダ株式会社、2023年3月17日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2023/202303/230317b.html。2024年1月6日閲覧。

- ^ a b “第157回定時株主総会決議ご通知” (PDF). マツダ株式会社 (2023年6月27日). 2023年7月1日閲覧。

- ^ “沿革”. 内山工業株式会社. 2019年9月6日閲覧。

- ^ a b c d “有価証券報告書 第155期” (PDF). マツダ株式会社 (2021年6月25日). 2021年6月28日閲覧。

- ^ a b c “【MAZDA】沿革(1990年~1999年)”. マツダ株式会社. 2017年8月29日閲覧。

- ^ ダニエル・アルトゥーロ・ヘラー、大理博紀「企業間提携が技術戦略の創造に与える影響:ジヤトコ株式会社の事例にもとづく試論」『イノベーション・マネジメント研究』第1号、信州大学大学院イノベーションマネジメント専攻、2004年7月、65頁、ISBN 9784767981017。

- ^ “株式の上場廃止申請に関するお知らせ” (PDF). マツダ株式会社 (2003年8月29日). 2018年6月30日閲覧。

- ^ “【MAZDA】沿革(2005年~2009年)”. マツダ株式会社. 2017年8月29日閲覧。

- ^ 『マツダ、フォードの持株比率の変更について -フォードとマツダの戦略的提携関係は継続-』(プレスリリース)マツダ株式会社、2008年11月18日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2008/200811/081118a.html。2017年8月29日閲覧。

- ^ a b c “【MAZDA】沿革(2010年~2014年)”. マツダ株式会社. 2017年8月29日閲覧。

- ^ 『マツダ、フォードの持株比率の変更について -戦略的提携関係は継続-』(プレスリリース)マツダ株式会社、2010年11月18日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2010/201011/101118a.html。2017年8月29日閲覧。

- ^ “マツダ、次期北米向けCDセグメントカーを防府で生産”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダ、住友商事とメキシコでの生産事業およびブラジルでの販売事業で合弁事業に合意”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “2012年3月期 第3四半期 決算説明会” (PDF). 2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダソラーズ、ロシア合弁会社の設立記念式典を実施” (PDF). 2015年10月8日閲覧。

- ^ a b “マツダとフィアット、アルファ ロメオ車の生産に向けた 事業契約を締結” (PDF). 2017年8月4日閲覧。

- ^ 『【MAZDA】代表取締役および役員の異動に関するお知らせ』(プレスリリース)マツダ株式会社、2013年5月9日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2013/201305/130509a.html。2017年8月29日閲覧。

- ^ “マツダ、防府工場の累計生産台数1,000万台を達成”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダ、メキシコ新工場での量産開始”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ a b 『マツダ、コロンビアにおいて新販売統括会社の営業を開始』(プレスリリース)マツダ株式会社。https://www.mazda.com/jp/publicity/release/2014/201405/140523a.html。2015年10月8日閲覧。

- ^ 『マツダ、タイの新パワートレイン工場で開所式を実施』(プレスリリース)マツダ株式会社。http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2015/201508/150807c.html。2015年10月8日閲覧。

- ^ “2015年3月期 決算説明会” (PDF). 2015年10月8日閲覧。

- ^ “フォード、マツダ株の全てを売却…資本関係を解消”. Response. (2015年11月16日). 2017年8月29日閲覧。

- ^ 『いすゞとマツダ、いすゞ製次世代ピックアップトラックのOEM供給で合意』(プレスリリース)いすゞ自動車株式会社、マツダ株式会社、2016年7月11日。https://www.isuzu.co.jp/press/2016/7_11prs.html。2017年8月29日閲覧。

- ^ 『【MAZDA】マツダ、技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表』(プレスリリース)マツダ株式会社、2017年8月8日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2017/201708/170808a.html。2017年8月29日閲覧。

- ^ “マツダ、デンソー、トヨタが電気自動車の共同技術開発契約を締結” (PDF). マツダ株式会社、株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社. 2017年12月19日閲覧。

- ^ 『マツダとトヨタ、米国合弁新会社「Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc.」を設立』(プレスリリース)マツダ株式会社、2018年3月9日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201803/180309a.html。2018年6月30日閲覧。

- ^ “【MAZDA】マツダ、国内生産累計5,000万台を達成”. マツダ株式会社. 2018年10月17日閲覧。

- ^ a b c 『【MAZDA】代表取締役および役員の異動に関するお知らせ』(プレスリリース)マツダ株式会社、2018年5月11日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201805/180511a.html。2024年1月6日閲覧。

- ^ “マツダは国内3割減、西日本豪雨で生産に打撃”. 日本経済新聞 (2018年8月30日). 2020年3月24日閲覧。

- ^ a b 『【MAZDA】中国におけるエンジン生産合弁会社の社名を「長安マツダエンジン有限公司」に変更|ニュースリリース』(プレスリリース)マツダ株式会社、2019年1月30日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2019/201901/190130c.html。2019年2月22日閲覧。

- ^ “中期経営方針” (PDF). マツダ株式会社 (2019年5月9日). 2019年9月7日閲覧。

- ^ 『いすゞ、スズキ、SUBARU、ダイハツ、マツダがMONETと資本・業務提携 ~同時に、日野とHondaがMONETに追加出資~』(プレスリリース)MONET Technologies株式会社、いすゞ自動車株式会社、スズキ株式会社、株式会社SUBARU、ダイハツ工業株式会社、マツダ株式会社、日野自動車株式会社、本田技研工業株式会社、2019年6月28日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2019/201906/190628a.pdf。2019年6月30日閲覧。

- ^ “中期経営計画” (PDF). マツダ株式会社 (2019年11月1日). 2019年12月26日閲覧。

- ^ 『マツダ株式会社 東京本社移転のお知らせ』(プレスリリース)マツダ株式会社、2019年10月31日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2019/201910/191031a.html。2019年12月26日閲覧。

- ^ “マツダ、生産一時停止 新型コロナ感染拡大受け、国内2工場を13日間”. 中国新聞 (2020年3月24日). 2020年3月24日閲覧。

- ^ a b “マツダと住友商事、メキシコにおける合弁生産拠点 「MMVO」の株式譲渡に合意 今年度中にマツダ単独出資の生産拠点へ” (PDF). マツダ株式会社 (2019年11月1日). 2022年9月9日閲覧。

- ^ 『長安マツダ汽車有限公司の増資プロジェクトに関する共同声明について』(プレスリリース)マツダ株式会社、2021年8月24日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2021/202108/210824b.html。2022年9月9日閲覧。

- ^ “中国地方はプライム41社、マツダや中電など 東証再編”. 中国新聞. (2022年4月4日). https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/152222 2022年9月9日閲覧。

- ^ “マツダ、ロシア生産から撤退 1ユーロで譲渡、特別損失120億円:時事ドットコム”. 時事ドットコム. 2022年11月10日閲覧。

- ^ “マツダが東京・六本木に新拠点、協業加速とIT人材採用の場に”. 2024年2月16日閲覧。

- ^ a b 『代表取締役および役員の異動に関するお知らせ』(プレスリリース)マツダ株式会社、2021年5月14日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2021/202105/210514b.html。2024年1月6日閲覧。

- ^ “「マツダ RX-8 SPIRIT R」を来月発売”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ ロータリーエンジン発電で航続距離を2倍にした「マツダ RE レンジエクステンダー」

- ^ 第219回:これがSKYACTIVの未来だ!マツダが描く次世代環境技術に触れる

- ^ “マツダ、コンセプトモデル「Mazda RX-VISION」を世界初公”. 2016年4月28日閲覧。

- ^ a b 『トヨタ自動車、モビリティサービス専用EV“e-Palette Concept”をCESで発表』(プレスリリース)トヨタ自動車株式会社、2018年1月8日。https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/20508200.html。2019年12月26日閲覧。

- ^ “トヨタ、モビリティ・カンパニーの鍵を握る「モビリティサービス・プラットフォーム(MSPF)」2018年の「CES」プレスカンファレンスから始まった大地殻変動”. Car Watch(インプレス) (2019年2月4日). 2019年12月26日閲覧。

- ^ “「1米ドル=77円でも利益」、マツダが推進するモノづくりの真髄”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “常識外れの高圧縮比を実現したマツダ SKYACTIV-G 開発秘話”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “競争力、エンジン役はIT、マツダ、開発効率高め復活挑む、「アテンザ」生産前倒し。”. 日経産業新聞. (2012年8月1日)

- ^ 『【MAZDA】マツダ、技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を公表』(プレスリリース)マツダ株式会社、2017年8月8日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2017/201708/170808a.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ “マツダ、2030年を見据えた技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」発表”. Car Watch(インプレス) (2017年8月8日). 2017年8月13日閲覧。

- ^ 『マツダ、MAZDA3「SKYACTIV-X」搭載車を発売 世界初、ガソリンの圧縮着火を実用化、気持ちよい走りと優れた環境性能を両立したエンジン』(プレスリリース)マツダ株式会社、2019年11月25日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2019/201911/191125a.html。2019年12月26日閲覧。

- ^ a b c d 中牟田泰、石原智浩「次世代デザインテーマを具現化したコンセプトモデル「靭」の開発」(PDF)『マツダ技報』第29号、マツダ株式会社、2011年、69頁、ISSN 2186-3490、2017年8月14日閲覧。

- ^ “マツダデザインが世界で評価される理由とは?”. カービュー (2014年4月8日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ “MoMA The Collection Mazda Motor Corporation, California. MX5 Miata Automobile Taillight. 1983”. 2017年8月14日閲覧。

- ^ “The 100 most beautiful cars: 80-61”. 2017年8月14日閲覧。

- ^ “The 100 most beautiful cars of all time: Beauties and beasts”. デイリー・テレグラフ (2008年5月11日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ “【ネオ・クラシックカー グッドデザイン太鼓判!】 第1回・マツダデザインの原点となった、ユーノス500”. clicccar(三栄書房) (2017年5月13日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ a b 『モーターファン・イラストレーテッド特別編集 マツダのテクノロジー』、三栄書房、2013年12月、62頁、ISBN 4779620090。

- ^ “グローバルなブランドマネジメント戦略の展開 新たなカーデザインの創造に向けて Mazda Annual Report 1999”. マツダ株式会社. 2017年8月15日閲覧。

- ^ 『マツダ、デザイン本部長にモリ・キャラム氏就任』(プレスリリース)マツダ株式会社、2001年9月7日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/archive/2001/200109/0907a.html。2017年8月14日閲覧。

- ^ “マツダ、デザイン本部長にキャラム氏就任---フォードのライフスタイル?”. Response. (2001年9月7日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ “マツダが振り返る自社デザインの歴史…Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2016で”. Response. (2016年10月7日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ 『組織改革と人事異動』(プレスリリース)マツダ株式会社、2006年4月28日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/archive/2006/200604/060428b.html。2017年8月14日閲覧。

- ^ “Mazda Nagare design language”. Car Body Design (2008年5月29日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ “【マツダ プレマシー 新型発表】空気と“NAGARE”の流れ”. Response. (2010年7月8日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ “ルノーのデザイントップ交代…ルケマン後任は元マツダのヴァンデンアッカー”. Response. (2009年4月1日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ 『組織改革と人事異動』(プレスリリース)マツダ株式会社、2009年4月1日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2009/200904/090401b.html。2017年8月14日閲覧。

- ^ 『マツダ、「動き」を表現した新デザインテーマ“魂動(こどう)-Soul of Motion”を発表』(プレスリリース)マツダ株式会社、2010年9月3日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2010/201009/100903a.html。2017年8月14日閲覧。

- ^ “マツダのデザインはなぜカッコ良くなったか そのヒントは地上最速の動物にあった”. 東洋経済オンライン(東洋経済新報社) (2016年1月10日). 2017年8月14日閲覧。

- ^ 『「Mazda RX-VISION」がフランスで最も美しいコンセプトカーに選出』(プレスリリース)マツダ株式会社、2016年1月28日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2016/201601/160128b.html。2017年8月14日閲覧。

- ^ 『新型「マツダ ロードスター」が2016年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」をダブル受賞』(プレスリリース)マツダ株式会社、2016年3月25日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2016/201603/160325a.html。2017年8月14日閲覧。

- ^ “MAZDA/ Mazda Connect”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “【MAZDA】“ヘッズアップコクピット”という考え方 vol.1|Cockpit|Be a driver.”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “地図データ更新ツール TOP”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “【インタビュー】「マツダコネクト」は日々進化、10年後を見据えナビ開発を…NNG代表”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “マツダ、期待の「デミオ」発売前の懸念”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “【マツダ アテンザ / CX-5 改良新型】ナビアプリ刷新のマツダコネクト、より“日本的に”使いやすく”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “【MAZDA】マツダコネクト|テクノロジー”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “【2014CES】マツダ、車載情報システム「マツダコネクト」の開発環境を展示 オープン化を見据えOpenCarと協業。マツダコネクトのアプリを制作可能に”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “CarPlay - Apple(日本)”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “Mazda の Android Auto”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “【マツダ アクセラ プロトタイプ】2DINナビが装着できない理由”. 2016年10月16日閲覧。

- ^ “人気のSUV専用 11型大画面カーナビが登場 マツダ・CX-5/CX-8専用 フローティングビッグX "11"を発表”. 2018年11月22日閲覧。

- ^ 『マツダ、ブランド価値のさらなる向上に向け、国内販売体制を強化』(プレスリリース)マツダ株式会社 2016年2月26日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2016/201602/160226b.html。2016年7月16日閲覧。

- ^ 米フォード、日本とインドネシア事業から今年撤退へ=内部文書 朝日新聞Digital、2016年1月25日

- ^ a b “マツダ「新世代店舗」でブランド再構築できるか”. PRESIDENT Online. 2019年2月22日閲覧。

- ^ 『「マツダブランドスペース大阪」を1月29日にオープン』(プレスリリース)マツダ株式会社 2016年1月28日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2016/201601/160128a.html。2019年2月22日閲覧。

- ^ マツダ、カフェ併設のブランド体験施設「MAZDA TRANS AOYAMA」2月6日南青山にオープン - Car Watch 2025年2月4日(2025年2月4日閲覧)

- ^ “【誤算の研究】マツダ 相次ぐ新車開発で負担増 販売5系列体制もあだ”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダ「熱烈ファン囲い込み」小さくても勝てる戦い方【2】”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ ““マツダ地獄”から“マツダ天国”へ 悪夢の輪廻断ち切った「CX-5」”. 2017年6月28日閲覧。

- ^ “Tokyo Motor Show Investers Conerence”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ 『マツダ、新コンセプトの販売店「新世代店舗」を公表』(プレスリリース)マツダ株式会社 2014年7月31日。https://www.mazda.com/jp/publicity/release/2014/201407/140731a.html。2015年10月8日閲覧。

- ^ 『自動車 合従連衡の世界』P 46

- ^ “【新聞ウォッチ】マツダ株、伊藤忠や住友商事が取得へ”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “固定資産の売却に関するお知らせ” (PDF). 2015年10月8日閲覧。

- ^ a b “韓国の自動車・部品・素材産業の動向に関する調査研究報告書” (PDF). 国際経済交流財団 (2010年3月). 2017年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月13日閲覧。

- ^ 『マツダ株式会社の株式取得について』(プレスリリース)伊藤忠商事株式会社、2010年11月18日。https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2010/101118.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ 『トーヨーエイテック社の株式取得について』(プレスリリース)伊藤忠商事株式会社、2012年4月27日。https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2012/120427.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ 『トーヨーエイテック株式会社の株式取得実行』(プレスリリース)伊藤忠商事、2012年7月20日。https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2012/120720.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ “トーヨーエイテック社長に市田氏”. 日本経済新聞. (2018年3月9日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27934920Z00C18A3LC0000/ 2019年1月25日閲覧。

- ^ 『南アフリカMazda Southern Africa (Pty) Ltdによる第三者割当増資の引受けについて』(プレスリリース)伊藤忠商事株式会社、2015年1月16日。https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2015/1501163.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ 『トヨタとマツダ、ハイブリッドシステムの技術ライセンス供与に合意』(プレスリリース)トヨタ自動車株式会社。http://www2.toyota.co.jp/jp/news/10/03/nt10_0311.html。2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダ「アクセラ」4年ぶり全面改良、世界で年間50万台の販売目指す”. 2017年8月4日閲覧。

- ^ 『トヨタとマツダ、メキシコでの生産について合意』(プレスリリース)トヨタ自動車株式会社。https://global.toyota/en/detail/1423188。2017年8月4日閲覧。

- ^ “サイオンの デミオ セダン、「iA 」… ブランド廃止で ヴィッツ の一員に”. 2017年8月4日閲覧。

- ^ 『マツダ、デンソー、トヨタが電気自動車の共同技術開発契約を締結-共同開発拠点として新会社を設立し具体的な協業に着手-』(プレスリリース)トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社、株式会社デンソー、2017年9月28日。https://newsroom.toyota.co.jp/jp/detail/18839949。

- ^ 『マツダ、新型「ファミリアバン」を発売 毎日の仕事をサポートする実用性と燃費・環境性能に優れ、先進安全技術を標準装備』(プレスリリース)マツダ株式会社。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2018/201806/180621a.html。2018年6月26日閲覧。

- ^ 『マツダ、新型「ボンゴブローニイバン」を発表 -使い勝手を考え抜いた機能的なスペースを実現、先進安全技術も標準装備-』(プレスリリース)マツダ株式会社、2019年4月23日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2019/201904/190423a.html。2019年12月26日閲覧。

- ^ トヨタとマツダ、米国で合弁新工場を起工…2021年稼働へ Response.jp 2018年11月19日

- ^ 『マツダとスズキ、軽四輪車OEM契約を継続』(プレスリリース)マツダ株式会社、スズキ株式会社、2001年5月21日。https://www.suzuki.co.jp/release/d/d010521.htm。2017年8月13日閲覧。

- ^ 【新聞ウォッチ】マツダ、インドネシアでもスズキからOEM調達

- ^ 『マツダ、いすゞ いすゞ製小型トラックのOEM供給で合意』(プレスリリース)いすゞ自動車株式会社、マツダ株式会社、2003年7月4日。https://www.isuzu.co.jp/press/backnumber/2003/7_4oem.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ 『いすゞとマツダ、いすゞ製次世代ピックアップトラックのOEM供給で合意』(プレスリリース)いすゞ自動車株式会社。https://www.isuzu.co.jp/press/2016/7_11prs.html。2016年7月16日閲覧。

- ^ “【MAZDA】アジア・太平洋での活動 地域別の活動”. マツダ株式会社. 2019年12月24日閲覧。

- ^ The new Fiat 124 Spider - Press Releases - Fiat Chrysler Automobiles EMEA Press

- ^ The new Abarth 124 spider - Press Releases - Fiat Chrysler Automobiles EMEA Press

- ^ a b “【MAZDA】中国での活動|地域別の活動”. 2017年6月28日閲覧。

- ^ “【MAZDA】欧州での活動|地域別の活動”. 2017年6月28日閲覧。

- ^ 『マツダ、ベルマツと合弁会社「マツダ・マレーシア」を設立』(プレスリリース)マツダ株式会社。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2012/201209/120911a.html。2017年6月28日閲覧。

- ^ 【マツダ、マツダ・マレーシアによる現地組立体制の強化策を発表

- ^ 『日産、マツダ、ADバンOEM供給を継続 2006年後半にADバン次世代モデルの供給開始』(プレスリリース)日産自動車株式会社、マツダ株式会社、2006年1月27日。https://www2022-origin.nissan-web.net/JP/NEWS/2006/_STORY/060127-01-j.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ a b 『日産とマツダ、新たなOEM供給契約を締結』(プレスリリース)日産自動車株式会社、マツダ株式会社、2011年1月28日。https://www2022-origin.nissan-web.net/JP/NEWS/2011/_STORY/110128-01-j.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ “日産:バネット バン VANETTE VAN ビジネスセダン/バン Webカタログ トップ”. 日産自動車株式会社. 2017年8月13日閲覧。

- ^ “日産:バネット トラック VANETTE TRUCK トラック/マイクロバス Webカタログ トップ”. 日産自動車株式会社. 2017年8月13日閲覧。

- ^ 『三菱自動車工業株式会社とマツダ株式会社 マツダ製小型商用車を三菱自動車にOEM供給することで合意』(プレスリリース)三菱自動車工業、1999年6月18日。https://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/pressrelease/corporate/detail757.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ 『「デリカ バン」「デリカ トラック」「デリカ カーゴ」 デリカ商用車シリーズの全タイプを一斉にフルモデルチェンジ』(プレスリリース)三菱自動車工業、1999年10月18日。https://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/pressrelease/products/detail542.html。2017年8月13日閲覧。

- ^ “第10回:「日豪混血プレステージサルーン」マツダ・ロードペーサーAP(1975〜77)(前編) 【これっきりですカー】 - webCG”. 2017年6月28日閲覧。

- ^ 金奉吉「韓国自動車産業の発展パターンと競争力構造」『韓国主要産業の競争力(研究双書)』、日本貿易振興機構アジア経済研究所、2008年、ISBN 4258045721、2017年8月13日閲覧。

- ^ 黒田勝弘 (2008). ボクが韓国離れできないわけ. 晩聲社. p. 68. ISBN 4891883421

- ^ 「「ボンゴ」OEM調達に マツダ、商用車生産撤退」『日刊自動車新聞』第24779号2020年7月18日、1面。2022年9月9日閲覧。

- ^ “マツダ、21年ぶりルマン復帰…2013年にディーゼルエンジン供給”. レスポンス. 2012年6月16日閲覧。

- ^ “【デトロイトモーターショー14】マツダ、SKYACTIV レーサーを披露…2.2ディーゼルは450ps”. レスポンス. 2014年1月22日閲覧。

- ^ 2016/01/18 USCC マツダ・プロトタイプ・チーム、2016年の体制を発表 MZ Racing

- ^ 新プロトタイプ「マツダRT24-P」、LAオートショーでアンベイル

- ^ “Mazda says lessons learned despite Daytona DNFs” (英語). www.motorsport.com. 2019年8月10日閲覧。

- ^ "Mazda Motorsports Unveils Mazda Team Joest" (Press release). MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS. 18 July 2017. 2017年8月13日閲覧。

- ^ “マツダと名門ヨーストが『マツダチーム・ヨースト』結成。2018年のIMSAへフル参戦”. AUTOSPORT Web. 2017年8月13日閲覧。

- ^ 2018.03.27 ラグナ・セカ、マツダとのスポンサー契約を3月31日で終了。新たな命名権はウェザーテックが獲得 AUTOSPORT WEB

- ^ [1] F1 Express 2018年8月2日

- ^ “マツダ、セブリング12時間で1-3フィニッシュ。アキュラは2クラスで年間王者に”. autosport web. 2020年11月16日閲覧。

- ^ 【正式発表】マツダ、2021年限りでIMSA・DPiから撤退。LMDhにも参入せず auto sports Web 2021年8月3日閲覧

- ^ マツダ、2022年スーパー耐久に『MAZDA2 Bio concept』『ロードスター』の2台で参戦 as-web 2022年2月28日閲覧

- ^ “第149期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 有価証券報告書 マツダ株式会社”. 2016年3月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月4日閲覧。

- ^ “主な子会社・関連会社”. マツダ. 2024年8月24日閲覧。

- ^ “広島のサッカー場、企業寄付18億円に 目標上回る”. 日本経済新聞. (2022年4月25日). https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC255SE0V20C22A4000000/ 2024年5月25日閲覧。

- ^ 広島でつながる「バスケ」と「クルマ」。マツダ×ドラゴンフライズ世界一のラッピングカー HIGH-FIVE製作プロジェクト 始動 2017年7月26日

- ^ マツダ、広島ドラゴンフライズにダイヤモンドパートナーとして協賛 2023年9月1日

- ^ a b “【MAZDA】日本での活動|地域別の活動”. マツダ株式会社. 2021年6月28日閲覧。

- ^ a b c “【MAZDA】北米での活動|地域別の活動”. マツダ株式会社. 2021年6月28日閲覧。

- ^ a b c “【MAZDA】欧州での活動|地域別の活動”. マツダ株式会社. 2021年6月28日閲覧。

- ^ a b c “【MAZDA】アジア・大洋州での活動|地域別の活動”. マツダ株式会社. 2021年6月28日閲覧。

- ^ “マツダ、MINEサーキットを買収して試験場に転換”. Response. (2006年1月17日). 2018年12月15日閲覧。

- ^ “マツダ、米国現地生産を終了…最終モデルはアテンザ”. 2015年10月8日閲覧。

- ^ “【MAZDA】アクセスマップ|会社案内”. マツダ株式会社. 2019年2月22日閲覧。

- ^ “【MAZDA】中近東・アフリカ・カリブ・中南米|地域別の活動”. マツダ株式会社. 2021年6月28日閲覧。

- ^ 鬱で社員自殺、マツダ6400万円賠償命令「上司サポート無し」認定

- ^ 過労自殺で「会社の責任認める」判決が増えたワケ

- ^ 社員自殺、マツダに過失 地裁支部が6千万円支払い命令

- ^ マツダ、下請代金支払遅延等防止法に違反…公取から勧告

- ^ マツダ株式会社に対する勧告について

- ^ 労働局がマツダを文書指導 派遣社員、3年超受け入れ

- ^ “関東マツダ 板金塗装修理に伴う不正行為について”. 2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月8日閲覧。

- ^ “関東マツダ 板金塗装修理における不正請求に関わる調査について”. 2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月8日閲覧。

- ^ “「関東マツダ 板金・塗装修理」における過大請求事案について”. 2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月8日閲覧。

- ^ “マツダ広報部“告発者さらし上げ?”ツイッター騒動のてん末”. 東京スポーツ (2015年8月11日). 2015年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月14日閲覧。

- ^ “静岡マツダ、CM撮影時の危険走行で謝罪 Twitterユーザーの指摘で発覚も、マツダ本社は当初撮影事実を否定”. アイティメディア (2015年8月8日). 2016年8月14日閲覧。

- ^ “マツダCM道交法違反疑い、静岡 制作会社を書類送検”. 共同通信 (2015年9月16日). 2015年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ リース会社に対する車両整備料金の架空請求について - 株式会社関西マツダ 2016年7月6日

- ^ “広島のマツダ社員寮で19歳男性寮生の遺体…殺人で捜査 数回殴られたか”. 2016年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月30日閲覧。

- ^ “凶器は消火器 同じ寮に住む20歳の同僚を強盗殺人容疑で逮捕”. 2016年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月30日閲覧。

- ^ “被害者の携帯「海に捨てた」 容疑者が現金引き出し強要か、ATM回る”. 2016年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月30日閲覧。

- ^ “奪った現金?自分の口座に入金か マツダ社員寮事件”. 2016年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月30日閲覧。

- ^ マツダ社員殺害 同じ寮に住む同社社員を強盗殺人罪で起訴 毎日新聞 2016年10月14日 Archived 2016年10月14日, at the Wayback Machine.

- ^ マツダの〝不適切検査〟について BLOGOS 片山修 2018年8月10日

- ^ a b c d “下請法違反でマツダに勧告 手数料名目で5100万円徴収―公取委”. 時事通信. (2021年3月19日). https://www.jiji.com/jc/article?k=2021031900897 2021年3月19日閲覧。

- ^ 『公正取引委員会からの勧告について』(プレスリリース)マツダ株式会社、2021年3月19日。https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2021/202103/210319a.pdf。2021年3月19日閲覧。

- ^ "Classic Mazda museum opening in Germany" (Press release). Mazda Motor Europe. 12 May 2017. 2019年4月20日閲覧。

- ^ “Frey’s Mazda Classic Car Museum, the Mazda Museum in Augsburg”. 2019年4月20日閲覧。

- ^ [https://www.asahi.com/and/article/20231229/424348741/ ドイツに“本家超え”のマツダ博物館がある理由と、その意義

(朝日新聞社、2023年12月29日)]

- ^ a b “【マツダのトリビア】マツダには、短大がある!?”. 2019年2月22日閲覧。

- ^ “【MAZDA】マツダ財団|国内の主な取り組み”. 2016年10月17日閲覧。

- ^ “財団のあゆみ”. 2016年10月17日閲覧。

- ^ “【マツダのトリビア】マツダには、短大がある!?”. 2019年2月22日閲覧。

- ^ “【マツダのトリビア】マツダ所有の橋”. 2016年10月17日閲覧。

- ^ 俺たちの技を継げ! ~団塊の匠が消える日~ - テレビ東京 2005年9月13日

参考文献

社史

書籍

関連項目

人物

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、

マツダに関連する

メディアおよび

カテゴリがあります。

|

|---|

| 食品 | |

|---|

| 繊維 | |

|---|

| パルプ・紙 | |

|---|

| 化学工業 | |

|---|

| 医薬品 | |

|---|

| 石油 | |

|---|

| ゴム | |

|---|

| 窯業 | |

|---|

| 鉄鋼業 | |

|---|

| 非鉄金属・金属製品 | |

|---|

| 機械 | |

|---|

| 電気機器 | |

|---|

| 造船 | |

|---|

| 自動車・自動車部品 | |

|---|

| 精密機器 | |

|---|

| その他製造 | |

|---|

| 水産 | |

|---|

| 鉱業 | |

|---|

| 建設 | |

|---|

| 商社 | |

|---|

| 小売業 | |

|---|

| 銀行 | |

|---|

| 証券 | |

|---|

| 保険 | |

|---|

| その他金融 | |

|---|

| 不動産 | |

|---|

| 鉄道・バス | |

|---|

| 陸運 | |

|---|

| 海運 | |

|---|

| 空運 | |

|---|

| 倉庫・運輸関連 | |

|---|

| 情報・通信 | |

|---|

| 電力 | |

|---|

| ガス | |

|---|

| サービス業 | |

|---|

|

|---|

| 理事 | |

|---|

| 準理事 | |

|---|

| 製造 | |

|---|

| 建設 | |

|---|

| インフラ | |

|---|

| 情報・通信 | |

|---|

| 運輸 | |

|---|

| 卸売・小売 | |

|---|

| 金融・保険 | |

|---|

| 不動産 | |

|---|

| 複合サービス | |

|---|

| サービス | |

|---|

| 教育・学習支援 | |

|---|

自治体・

大学・その他 | |

|---|