北海道マラソン(ほっかいどうマラソン、The Hokkaido Marathon)は、1987年から夏季(概ね8月下旬)に北海道札幌市で行われるマラソン大会である。女子の部では1995年(第9回)以降日本人選手が連続優勝しており、近年は世界陸上やオリンピックにつながる選考レースとしても位置づけられ、世界陸上競技選手権大会(世界陸上)の前年に開催される場合は女子の代表選考会も兼ねていて、男女共通第1戦として位置づけられている(男子のみ一部を除き参考レース扱い。その場合は選考会議に判断が委ねられる)。

札幌市中心部の大通公園を発着点とする42.195kmの日本陸連公認コースを使用し、男女同時スタート・同一コースで行われる。

日本国内で夏季に行われる最大級のマラソン大会であり、北海道内の市民マラソンではトップクラスの大会でもある。

主催者は北海道マラソン組織委員会(後述)。2011年から韓国最大のマラソン大会「ソウル国際マラソン」と提携している。

2017年大会以降はマラソングランドチャンピオンシップの選考レースも兼ねている。

主催・後援など

2024年現在

主催

北海道マラソン組織委員会

- (北海道陸上競技協会、北海道新聞社、北海道文化放送、エフエム北海道、道新スポーツ、北海道、札幌市、北海道スポーツ協会、札幌市スポーツ協会、北海道市長会、北海道町村会、北海道商工会議所連合会、札幌商工会議所、北海道経済連合会、北海道経済同友会、北海道観光振興機構、札幌観光協会、北海道医師会、北海道救急医学会、北海道看護協会、北海道理学療法士会、特定非営利活動法人ランナーズサポート北海道)

主管

北海道陸上競技協会、札幌陸上競技協会

後援

日本陸上競技連盟、日本ブラインドマラソン協会

その他

第33回までは、特別協賛・協賛という形であったが、第34回からはプレミアパートナー・ゴールドパートナーといった形となっている。

- プレミアパートナー

- ゴールドパートナー

- シルバーパートナー

- ブロンズパートナー

- オフィシャルウェアパートナー

- 第34回大会で、日本国内のフルマラソン大会で初めてのオフィシャルウェアパートナーとして、On(スイスのスポーツブランド)が担当。

- オフィシャルドリンク

- オフィシャルトラベルエージェンシー

- オフィシャルデリバリーパートナー

- オフィシャルビークル

- サポーター

- キッズ(ウイニングラン)サポーター

- 過去のゴールドパートナー

- 大日本印刷(第32回~第35回、第32回、第33回は特別協賛)

- 過去のシルバーパートナー

- 過去のサポーター

- 過去の特別協賛

- 過去の協賛

- 過去のオフィシャルトラベルエージェンシー

- オフィシャルタイマー

- オフィシャルカー

- 過去のオフィシャルビークル

歴史

この大会は日本国内で唯一、夏季に開催するマラソン大会でオリンピックや世界選手権に合わせているという。また、日本国内における一流ランナーと市民ランナーが参加するフルマラソンの先駆けでもある。将来は東京マラソンのような3万人規模の大会にすることを目指すとされている。

- 1985年、日本各地でのマラソンブームと1989年のはまなす国体に向け、フルマラソンで道民がスポーツへ関心を高める好機とすべくマラソン大会実現への機運が高まった。当時は暑さでの故障を防ぐため日本国内のマラソン大会の開催は11月から3月までに限定されており、当時の日本陸連強化委員長の小掛照二が暑い夏季五輪への対応や道内合宿から移動の負担が少ない事を利点に開催実現を後押しし、北海道陸上競技協会会長の鈴木伊佐夫は大会増加による警備運営の大変さが増すことに対し当時道内最大の陸上競技大会であった「旭川-札幌間駅伝」の廃止を決断した上で「フルマラソンは道内陸上界を盛り上げるチャンス」と説得を続けた[1]。

- 1987年3月に「実業団選手は道内限定」「海外招待選手は道内市町村の姉妹都市から」という条件付きで開催を承認、国内では前例のない夏場のフルマラソンが実現することとなった[1]。

- 第1回(1987年)と第2回(1988年)は9月第1週に開催され、札幌厚別公園競技場を発着点とし、南郷通、大通を経由して北6条西27丁目で折り返すリターン型のコース設定で行われていた。参加者数は400人程度であった。また、スタート時間は後述の第5回を除き「昼12時数分過ぎ」が長く続いた。

- 第3回(1989年)は、第44回国民体育大会(はまなす国体)の直前となり、運営スタッフや交通整理での人員確保に支障が起きる可能性により8月下旬の開催となり、それ以降も8月下旬の開催がほぼ定着した(ただし1991年の第5回は、東京で世界陸上が開催されたため8月上旬に繰り上げ開催。この時だけスタート時間も1時間ほど繰り上げられた)。 同時にコースも「真駒内陸上競技場発・中島公園ゴール」のポイント・ツー・ポイント(ワンウエー)型に変更された(2004年の第18回以降は20~30km部分のルートを一部変更)。

- 第20回(2006年)では、渡辺共則が所属チームの後輩でもある久保田満とゴール直前まで競り合い、これを制して優勝。

- 第21回(2007年)は、8月第4週・9月第1週に世界陸上大阪大会が開催されたため、これに重ならないように最も遅い9月9日に開催された。北海道マラソンが9月開催となったのは1988年9月4日に行われた第2回以来、19年ぶりであった。

- 第23回(2009年)からコースを大幅に変更の上、制限時間を4時間から5時間に延長し、定員も8000人に引き上げられた。またスタート地点は中島公園に、ゴール地点は大通公園にそれぞれ変更された。

- 第25回(2011年)は定員が9200人まで引き上げられた。

- 第26回(2012年)は定員が11000人に引き上げられ、初めて1万人を突破。また、スタート時間は午前9:00に繰り上げられたほか、コースもスタート地点を大通公園にするなどの変更がされた。

- 第29回(2015年)から「はまなす車いすマラソン」と併催[2]。

- 2020年は開催予定日の8月30日が東京パラリンピックの開催期間と重なり、運営全般に関わる要員を確保するのが困難であることと、8月6日 - 8月9日の東京オリンピックのマラソンと競歩で大通公園内に大会関係施設が設置され、現状復帰に時間がかかることから初の休止となる[3]。

- 2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で本年に延期された東京パラリンピックの開催期間と重なり、運営全般に関わる要員を確保するのが困難であることと、8月5日 - 8月8日の東京オリンピックのマラソンと競歩で大通公園内に大会関係施設が設置され、準備に支障が出るため2020年に引き続き開催休止となる。

- 第34回(2022年)は制限時間を5時間から6時間に延長し、定員が20000人まで引き上げられた。また、スタート時間が午前8:30に繰り上げられ、東京オリンピックのレガシーを取り入れたコース変更が行われた。スペシャルアンバサダーは東京オリンピックマラソン代表の大迫傑。テーマソングは札幌で結成されたロックバンドサカナクションの『多分、風。』

- 第35回(2023年)はワールドアスレチックス(WA)のロードレースラベルを取得。また、2段階のウェーブスタートを導入[注釈 2]。

- 第36回(2024年)は性別にとらわれない、順位に拘らないランナー等を対象とした「オープンの部」を新設。また、前年に高温多湿な気候下で開催(スタート時で気温29.2℃、湿度78%)[注釈 3]されたことを踏まえて、給水所の増設、水被り(シャワー)ステーションの新設等の各種暑熱対策を講じる。

参加資格

- 招待競技者:国内・国外を問わず、日本陸上競技連盟および主催者が推薦する者

- 一般競技者:19歳以上(高校生を除く)で6時間以内にフルマラソンを完走できる者[4]。

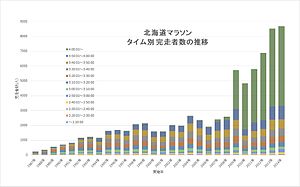

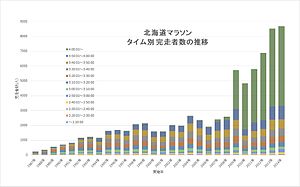

参加者と完走タイムの変遷

北海道マラソン大会別タイム別分布グラフ

北海道マラソン大会別タイム別分布グラフ

1987年に439人の参加で始まった大会は、制限時間と申込資格タイムが設けられていたため、2006年までは完走者はほぼすべて4時間以内にゴールしていた。参加者が5,000人を超えた2007年には陸連登録者と一般ランナーの分離スタートが導入され、多くの市民ランナーが参加したが、制限時間のため、2007年、2008年大会では完走率は5割以下であった。2009年には制限時間が5時間まで緩和され、完走率が大幅に上がる一方、最多ゴールタイム区分が初めて4時間以上となった。2012年には大通公園発着の新コースが導入されるなど、大会を一般に広める方針がさらに進められ、2019年までは10,000人以上の一般市民が参加して8割程度が完走、うち6割は4時間を超えてゴールしていた(グラフ拡大参照)。

2022年に定員が20,000人に増加し、制限時間が6時間まで緩和されると4時間を超えるランナー数はさらに増え、完走者全体の72.2%(完走者16,515人、うち4時間超11,919人)、さらに5時間を超えるランナーも36.6%(6,053人)となり、初めて最多ゴールタイム区分が5時間以上となった。[5]2023年は高温多湿な気候下での開催も手伝って完走者全体の81.2%が4時間を超え(完走者14,601人、うち4時間超11,857人)、さらに5時間を超えるランナーも43.1%(6,293人)を占めた。[6]

歴代優勝者

※所属は当時。

※太字は大会記録。

実況放送

テレビ放送

2011年までは北海道文化放送(UHB)を制作局として、テレビ大分[注釈 5] を除くフジテレビ系列(FNS)27局で12:00 - 14:55に放送していたが、道外で視聴率が伸び悩み、スポンサーの確保も困難になったことから、フジテレビと一部系列局が全国放送の打ち切りを打診したため[7]、2012年以降は北海道ローカルへ降格となった[8]。これにより放送時間も変わり、降格されて最初の年である2012年は大幅に縮小の上、12:55 - 14:25に放送された。

2013年以降は放送時間が前倒しされ、8:55 - 11:50に変更するとともに、地上波の北海道ローカル放送に加えBSフジでも放送された。これにより2年ぶりに事実上の全国放送復活となった。2014年以降も同様の体制で放送されている[9][10][注釈 6]。

2013年以降~2019年までは8:55 - 11:50に放送時間が変更されたため、本来この枠で放送される番組[注釈 7] は大会当日の午後に繰り下げて(同時ネット番組については臨時で時差ネット)放送される。2022年はレーススタート時刻が午前8時30分になったことから8:25 - 11:15(BSフジは8:29 - 11:15)の枠で生中継を行った。

地上波全国放送から撤退した2012年以降、当番組の代わりという位置付けで、タカアンドトシの司会によるUHB制作全国ネットのバラエティ番組が、原則として7月(2021年は11月、2023年は1月)の日曜夕方に放送されている。同時に女子プロゴルフの「meijiカップ」は8月に移行した。

- メインゲスト

- テレビ中継では小倉智昭が出演し、時には注目選手にレース後インタビューしている。2011年は里田まいがゲスト出演した。

- 小倉の代わりに石塚英彦(ホンジャマカ)がスタジオのゲストの年もあった[いつ?]。

- 2024年は、この年開催されたパリオリンピック柔道のメダリストである永山竜樹(美唄市出身)が出演した。

- 実況

- 近年の実況担当はUHBでスポーツ実況を担当する廣岡俊光・中村剛大・福本義久が務めている。以前は近田誉(男子マラソン、元UHBアナウンサー)と塩原恒夫(女子マラソン、元フジテレビアナウンサー)が務めていた。

- 塩原は解説の増田明美とともに第2中継車に乗り込むが、近田は放送センターから実況しており、第1中継車には解説の金哲彦のみが乗っている。バイクリポートは2007年より千葉真子(年によっては放送センター解説となり、その場合はUHBアナウンサーが担当)。

- 2009年から高橋尚子が放送センター解説に加わった。

- 2018年は青山学院大学陸上競技部長距離ブロック監督の原晋が出演し解説を担当した。

- スタート・ゴール地点の実況は大橋雄介(関西テレビアナウンサー)が担当していた。

- 地上波全国ネット時代には、テレビ新広島の神田康秋、東海テレビの植木圭一、関西テレビの馬場鉄志も実況を担当していた。

ラジオ放送

これまでAIR-G'が北海道ローカルで12:00から15:00まで実況中継し、この時間帯で放送できない日曜午後のJFN系ネット番組は同日夜に時差放送していたが、2010年度から規模を縮小し、レース速報と交通規制情報のみに留め、ネット番組も移動せずそのまま放送している。

インターネット中継

2011年はUstreamにてスタートから40kmまでの各地点、フィニッシュまで定点カメラで生中継を行った。

2012年は大幅に縮小されたテレビ放送に代わり、Ustreamで8:30 - 14:30に完全生中継を実施した[11]。

2013年はゲストランナーとして参加した元バレーボール選手の古田史郎の頭に小型カメラを装着させて、その模様をUstreamで生中継した[12]。

2022年からUHBが開設する北海道マラソンHP上で同時配信を行っている。

2016年から2019年までは北海道新聞公式YouTubeチャンネル「どうしん動画ニュース」にてフィニッシュ地点をライブ配信していた。2022年は行われなかったが、2023年はフィニッシュに加えスタートもライブ配信した。2024年は北海道新聞デジタル会員限定で市民ランナーのスタート及びフィニッシュをライブ配信した。

補足

- 2006年の大会は、翌年に行われる世界陸上大阪大会の女子マラソン代表選考を兼ねていた。しかし、優勝した吉田のタイムが2時間30分を超えていたため、代表内定を勝ち取ることはできなかった。その後、他の選考レースで選定された候補者との比較による選考会議で代表から漏れた。2014年の大会も翌年の世界陸上北京大会の女子マラソン代表選考を兼ねている。

- 大会期間中にはJRA札幌競馬が開催されているが、札幌競馬最大のレースである札幌記念と日程が重ならないように開催日が決められている(なお、大会期間と重複した競馬中継番組「KEIBAプレミア」で、助っ人としてフジテレビ系列局【関西テレビや東海テレビなど】からアナウンサーを派遣した例はない)。

ルート

※2022年大会から

- スタート地点 大通公園(西4丁目)

- 中島公園→幌平橋→中の島通→国道453号→平岸通→南7条橋→国道5号(創成川通・創成トンネル)→宮の森北24条通→新川通→琴似栄町通→新琴似2条通→西野屯田通→新川通

- 折り返し地点(25.728Km) 新川通(国道337号交点手前)

- 新川通→西野屯田通→新琴似2条通→琴似栄町通→新川通→北海道大学札幌キャンパス敷地内→西6丁目通(道庁赤れんが庁舎)

- ゴール地点 大通公園(西4丁目)

過去のコース

※2012年大会から2019年大会まで

- スタート地点 大通公園(西4丁目)

- 中島公園→幌平橋→中の島通→国道453号→平岸通→南7条橋→国道5号(創成川通・創成トンネル)→宮の森北24条通→新川通→琴似栄町通→新琴似1番通→西野屯田通→新川通

- 折り返し地点(25.728Km) 新川通(国道337号交点手前)

- 新川通→西野・屯田通→新琴似1番通→琴似栄町通→新川通→北海道大学札幌キャンパス敷地内→西6丁目通(道庁赤れんが庁舎)

- ゴール地点 大通公園(西8丁目)

脚注

注釈

- ^ 当初はシルバーパートナーとして表記されていた。

- ^ 関門閉鎖時刻は第2ウェーブの号砲基準で設定されているため、第2ウェーブのランナーの制限時間は6時間だが、15分早くスタートする第1ウェーブのランナーは実質15分制限時間が延びる。

- ^ スタート時に「気温25℃以上」と「湿度70%以上」が同時に現出したのは正午過ぎスタートだった第22回と第24回のみで午前スタートに変わってからは初めて。この結果、第35回の完走率は81.0%となり、第34回の90.3%から大幅に低下。また、第34回で2時間20分以内にゴールしたランナーは30人いたが、第35回ではゼロとなった。

- ^ 小倉から改姓。陸上選手田中希実の母。第11回の優勝後に結婚、希実の出産後に現役に復帰した。

- ^ 日本テレビ系列とのクロスネット局であり、FNSの業務協定に加盟していない関係でネット対象から外れる番組に含まれているため。

- ^ なお、BSフジでは8:58に飛び乗る形で放送されるため、開始時刻がUHBより3分遅くなっているほか、2017年大会では、地上波で行なわれた懸賞企画である「優勝者予想」の連動データ放送が実施されなかった。

- ^ 2023年現在は『逃走中 グレートミッション』『ONE PIECE』『ワイドナショー』『ライオンのミライ☆モンスター』『なぎさのミライドライブティービー』が該当。

出典

関連項目

外部リンク

|

|---|

| JAAF主催 |

| WAプラチナラベル | |

|---|

| WAゴールドラベル | |

|---|

| WAエリートラベル | |

|---|

| その他 | |

|---|

|

|---|

| JAAF後援 |

| WAゴールドラベル | |

|---|

| WAエリートラベル | |

|---|

| WAロードレースラベル | |

|---|

| その他 | |

|---|

|

|---|

| その他 |

| フルマラソン | |

|---|

| ハーフマラソン | |

|---|

| ウルトラマラソン | |

|---|

| 車いすマラソン | |

|---|

|

|---|

| 終了した大会 | |

|---|

|

|

|

|---|

| 刊行物 | |

|---|

| 関連会社・団体 | |

|---|

| 関連施設 | |

|---|

| 関連放送局 | |

|---|

| イベント・賞 | |

|---|

| 友好紙 | |

|---|

| 加盟団体 | |

|---|

| 関連人物 | |

|---|

| 関連項目 | |

|---|