|

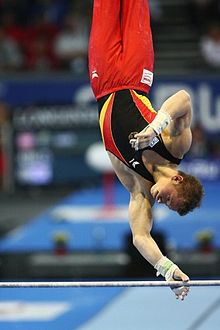

体操競技  体操競技(たいそうきょうぎ)は、徒手または器械を用いた体操の演技について技の難易度・美しさ・安定性などを基準に採点を行い、その得点を競う競技(スポーツ)である。 概要学校体育で用いられる鉄棒・跳び箱・マット運動をはじめ、雲梯・ジャングルジム・登り棒・滑り台・ブランコ等も含めることができる。 競技スポーツとしては、男子は床運動(ゆか)・鞍馬(あん馬)・吊り輪(つり輪)・跳馬・平行棒・鉄棒の6種目、女子は跳馬・段違い平行棒・平均台・床運動の4種目が行われている。女子の床運動では音楽が用いられる。体操器具は高価であり、日本国内では段違い平行棒等を所有していない学校でも競技に参加できるよう、代わりに低鉄棒を大会種目に設ける場合もある。 採点方法は、10点満点制が長年にわたり親しまれてきたが、高難度化にともない2006年に上限が廃止された(詳細は後述)。技の名前に、それを最初に成功させた選手の名前が付くことも特徴である。 男子は日本・アメリカ合衆国・中華人民共和国等が、女子はルーマニア・アメリカ合衆国・中華人民共和国等が強豪国として知られる。かつてはソビエト連邦・ドイツ民主共和国(東ドイツ)も名を馳せた。 すべての種目において身体を回転させる技が求められる競技特性上、回転の妨げとなる慣性モーメントが小さいほど高得点を得る上で有利となる。したがって身長・体重は小さいほど選手としての適性が高く、国際的な一流選手においても男子は160cm台、女子は140cm台も多い。主力選手が10代中心と低年齢化の進んだ女子においては、第二次性徴の発現とともに、競技の上では無駄にしかならない体脂肪が増えて体格が大きく変わってしまい、選手としての能力面で旨みのある時期が終わってしまう等の理由から、身体が成長する前に年齢による出場資格の下限がある上位の国際大会に出場させるために年齢を実年齢よりも高く詐称させるという問題がたびたび持ち上がる[1]。一方、男子においては体幹・上腕の強靭な筋力を求められる種目が多く、筋肉を競技上不利とならない範囲で最大限に増大させると同時に体脂肪を極限まで落とすことが求められる。 一方、競技中・練習中に発生する事故により、死亡または頸椎・脊椎の損傷(脊髄損傷)による重大な後遺症を受傷する事例も少なくない[注 1]、危険なスポーツでもある。このため年齢・性別による禁止技が設けられており、整った環境・補助の下で適切な指導を受けることが重要である。 日本では競技体操の新体操、トランポリンらと並ぶ一分野(種別)「体操競技」という、用語がややこしい状況にある。これらと区別をする為「器械体操」と呼ばれる事もある。 ユニフォームは女子の場合、ハイレグレオタードの着用が長らく慣例化しているが、杉原愛子が考案したアイタードが世界的に広まりつつある[2]。

歴史

1811年、ドイツのヤーンがベルリン郊外ハーゼンハイデというところで、若者を集めて小さな体育館を開設した。そこには、今の器械の原形となる、木・棒・あん馬・平行棒などがあり、若者達は熱気にあふれていたという。若者達は、いろいろな器具を使い、技を沢山作り、競い合ったという。 そして、それが現在の鞍馬や、鉄棒などにつながるものになった。 1881年、国際体操連盟(Fédération Internationale de Gymnastique 略称:FIG)が3カ国により設立、1921年にアメリカ合衆国等非ヨーロッパ諸国が連盟に加わり、現在の形に再編成されるまで、欧州体操連盟(FEG)と呼ばれていた。 体操競技は1896年第1回近代オリンピック・アテネ大会の競技として含まれ、1903年からは世界体操競技選手権が開催されるようになった。 女子体操については、団体競技が1928年アムステルダムオリンピックから、世界体操競技選手権には1950年第12回世界選手権から、競技されるようになり、個人競技は、個人総合が1934年第10回世界選手権から、第12回世界選手権で種目別4種目が取り入れられ、1952年ヘルシンキオリンピック以降現在の形となった。 日本における体操競技概要団体総合に強く、1960 - 70年代にかけ、オリンピック・世界選手権にて男子団体総合が10連勝するなど、"日本式体操"が世界の頂点に君臨し「体操ニッポン」「お家芸」と謳われるまでに至った。日本人選手の名前が付く技も多い。 伝統的に鉄棒を得意とする選手が多い。 歴史日本に器械体操が最初に導入されたのは、1830年(天保元年)頃、高島秋帆による藩の新兵訓練とされている[3]。徴兵令施行により、日本軍の新兵訓練にも採用された。しかし入隊後の訓練期間が惜しいと、学校教育にも器械体操が採用されるようになった。 1932年(昭和7年)、ロサンゼルス五輪に初参加したが、参加5ヶ国中最下位であった[3]。しかし、これを機に国際大会への参加も相次ぎ、学生スポーツとして徐々に盛り上がりを見せた。 第二次世界大戦後数年は、国際的な連盟に加盟できず、オリンピック・世界選手権等には出場できなかった。しかし、この間に外国(アメリカ、ドイツ等)との交流試合を開催し、世界水準にまで成長した。1952年(昭和27年)のヘルシンキ五輪では団体5位はじめ種目別でもメダルを獲得。1960年(昭和35年)にはローマ五輪にて男子団体優勝。以後約20年間の長期にわたり連覇を続け、さらに個人総合・種目別金メダルも多数獲得。文字通り、この時期の日本の体操は無敵と言えるもので、日本の体操は20年にわたり世界の頂点に君臨した。 ボイコット不参加となったモスクワ五輪前後から選手の技能継承の失敗やエースの後継者育成の失敗などの要因で凋落。ロサンゼルス五輪以降は長らく世界選手権を含め金メダル獲得が無く、不振の時代を迎えた。特にアトランタ五輪・シドニー五輪はメダル無しに終わった(注:この間、世界選手権での銀・銅メダルはあった)。2000年(平成12年)前後には不況の影響もあり、企業の部活が相次いで休部・廃部に追い込まれた。 しかし、2003年(平成15年)に世界選手権種目別(鉄棒・あん馬)で金メダルを獲得、団体でも8年ぶりに表彰台に上がる等、復活の機運が見えはじめた。翌年のアテネ五輪で28年ぶりに男子団体優勝を果たし、再び世界のトップレベルに返り咲いたことを強く印象付けた。以後、北京五輪、ロンドン五輪でも団体銀メダルを獲得する等、種目別・個人総合での優勝含むメダル獲得が続いている。2015年(平成27年)、世界選手権大会(グラスゴー)で37年ぶりに世界選手権で男子団体優勝を果たした。 年譜

主要な大会と競技種別国際大会地域大会この他に、アジア競技大会などの国際総合大会において体操競技が設けられている。 国内大会

この他に、ジュニア・学生・社会人向けの大会が行われている。 競技種別

技と難度難度

体操競技で難度は技や運動の難しさの程度を言う。跳馬を除き、男女ともに難度はA〜Jまであり、それぞれA:0.1~J:1.0点が配点されている。男女ともに、8個の技の点の合計が難度点(Difficulty Value)になる。演技価値点すなわちDスコア(Difficulty)は難度点と構成要求(女子では最大2.0)と組み合わせ加点の合計からなる。また、跳馬においては各技に得点が配点されており、それがDスコアとなる。本来難度はA~Cの3段階に分類されていたが、技術の進歩により1985年にはD難度、更に1993年にはE難度が導入された。しかしそれらをも上回るものが出てきたため、1998年から一時的にスーパーEが導入された後、2006年の規則改正に合わせてF難度、G難度が導入された。さらに2013年から採用される採点規則において、女子には新たにI難度が創設された。現在では難度が高い技ほど得点がのびやすいため難度の高い技を行う選手が増加している。 日常会話で使用され、「とっておきの大逆転技」という意味で用いられるウルトラCであるが、1964年東京オリンピック前に体操競技の難度を示す言葉として造語されたものである。発案者には諸説あり、『ブリタニカ国際大百科事典』の「小項目事典」では「最初に使ったのは国際体操連盟 FIG男子技術委員も務めた金子明友、普及に力を尽くしたのが東京オリンピック日本体操チーム総監督の佐々野利彦といわれる。」と記し[4]、デイリースポーツ社史の『デイリースポーツ三十年史』では体操競技の強化委員を務めた上迫忠夫が五輪前年の強化合宿で取材に答えて発して報じたものを初出とする[5]。上記のように当時の難度はA,B,Cしかなく、当時の最高難度であったC難度よりもさらに難しい技という意味で使用されたとされるが[4]、上迫はむしろ「本来C以上のものもCに含まれていた」ため、そのようなものを区別するためにこの言葉で表現したという[5]。 技と技名・新技

体操の技名は基本的に演技内容を粛々と述べただけのもの(例としてムーンサルト:鉄棒またはゆかにおける後方2回宙返り1回ひねり下り)であるが、FIG(国際体操連盟)の定める国際大会で過去実施されたことのない新技を事前に申請した上で発表・成功すると、その技の通称として実施者の姓が技名として認定される。多くの技がこの名前で呼ばれ、ロサンゼルスオリンピックで森末慎二が発表した平行棒での後方棒上かかえ込み二回宙返り腕支持はモリスエと呼ばれるなどしている。同一の人名の技が同名でその種目に存在する場合はそれぞれA,B,C...やII,III,IV...と語尾につけられる(例:シュテクリB・ゲイロードII)。 新技を申請しFIGの定める国際大会で新技を成功させれば、コバチやトカチェフといった自らの姓がついた技を新技につけることができるのだが、もしも新技を失敗してしまうと、今後は誰がその同じ新技を国際試合で成功させようとも、その技に人の姓がつけられることはなくなる。ex:伸身トカチェフ ただし、2016年リオデジャネイロオリンピックでは、ブレットシュナイダーの平行棒の技と、イーゴリ・ラディビロフの跳馬の4回宙の2つの技について、オリンピックでは成功しなかったが、後に同じ選手が挑戦して成功させれば名前がつく可能性があるとなっている。[6] また、現在では新技に名前を付けるためにはC難度以上として認定される必要があり、B難度以下の技で新技申請を行っても名前がつくことはなくなっている。[7] 同一の人名が別々の種目につけられることもあり、山脇恭二が発表した技はあん馬での馬端から馬端への背面とび横移動、つり輪での前方かかえこみ二回宙返り懸垂があり、それぞれヤマワキと呼ばれる。 なお、塚原光男が1972年ミュンヘンオリンピックで発表した鉄棒での月面宙返り下り、いわゆるムーンサルトはツカハラと名付けられている。ムーンサルトの命名は、恩師である竹本正男(ローマ五輪金メダリスト・元日本体育大学副学長)である。 他に、田中光が1996年アトランタオリンピックに出場し平行棒においてオリジナル技「TANAKA」(懸垂前振りひねり前方かかえ込み2回宙返り腕支持:難度E)を発表し、認定されている。 2013年に白井健三が初めて成功した「後方伸身宙返り4回ひねり」が「シライ」となった。 採点方法なお、ここで述べるルールはFIG(国際体操連盟)国際大会のルールであり、変更規則Ⅰ、Ⅱおよび各地で開催される大会にはジュニアルールなど、多くのローカルルールも存在する。ルールは4年に1度、オリンピックの翌年に改定され、現在は2017−2020年版採点規則が適用されている。 2009(2006)年以降2006年から2008年までは技の難度、要求、加点によって決まるAスコア、実施された技の減点、不完全な技に対しては個々減点を行うなどの実施減点であるBスコアがそれぞれA審判、B審判により算出され、それぞれの合計が決定点となる。 また、2009年からはAがD、BがEと置き換えられている(difficulty、executionの頭文字) DスコアはD審判により次のように算出される。 特別要求(2.5(0.5×5))

難度

組み合わせ加点

跳馬の場合

2005年以前2005年までの採点は、A審判による価値点の算出とB審判による減点から算出される。

その他

脚注注釈出典

関連項目外部リンク

|