|

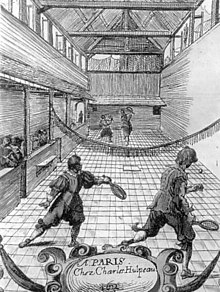

ジュ・ド・ポーム ジュ・ド・ポーム(フランス語: jeu de paume, 英語: real tennis)は、中世ヨーロッパで成立したラケット状の道具を用いてボールを打ち合う球技で、テニス(ローンテニス)や卓球、バドミントンの原型となったスポーツである[1]。16世紀から17世紀にかけてのフランスおよびイギリスの絶対王政時代に全盛期を迎え、王侯貴族や市民に広く親しまれた。19世紀以降、英語圏では一般にリアルテニスの名で呼ばれている。1908年ロンドンオリンピックの公式競技の1つで、今日ではイギリスをはじめ、フランス、オーストラリア、アメリカに競技人口がいる。 競技の名称ジュ・ド・ポームとは、フランス語で「手のひら(paume)の遊び、ゲーム」を意味する。その名が示すように、古くは素手で直接ボールをたたいて競技した。その後、ラケットを使うようになって以降も、フランス語では競技を指す場合、変わらずポームの語が用いられた[注 1]。 さらにフランスでは壁で囲まれた屋内のコートで行うものをクルト・ポーム(courte paume「短いポーム」)、壁による仕切りのない屋外で競技するものをロング・ポーム(longue paume「長いポーム」)と区別する。 イギリスに伝わると、この競技はテニスと呼ばれるようになった。オックスフォード英語大辞典は、現存する英語文献においてテニスの語が用いられた最初期の例として、イングランドの詩人ジョン・ガワーが1400年頃に著した『平和礼賛』の一節を挙げている[4]。 19世紀、ローンテニスが成立すると、テニスという語がこの新スポーツを指して使われるようになる。一方、それまでテニスと呼ばれていた古式テニスについては、イギリスではリアルテニス、アメリカではコートテニス(court tennis)、オーストラリアではロイヤルテニス(royal tennis)の呼称が生まれた。これに対し、今日でもリアルテニスのプレーヤーの間では依然として、リアルテニスをテニス、テニスをローンテニスと呼ぶ傾向が根強く残っている[5][6] 歴史

ローンテニスの台頭1874年2月、イギリスのウォルター・クロプトン・ウィングフィールドは自らスファイリスティケーと名付けた新スポーツの特許を取得した。当時のイギリス人たちはこのギリシア風綴りの語の語尾だけをとってスティッキーと呼んだが、ここで少佐は自らが考案したと主張する球技を、古代ギリシアの神話で王女ナウシカアが遊んだボール遊びやジュ・ド・ポームの歴史に連なるものとして規定した。「昔のジュ・ド・ポームをやるための新しく改善された、持ち運びのできるコート」[7]としてその新規性を強調したのである。 芝生(lawn)の上で競技したことからスファイリスティケーはローンテニス(lawn tennis)の名で呼ばれることとなり、1875年、オールイングランド・クローケークラブがこれを採用、1877年には同クラブによって最初のウィンブルドン選手権が開催された。 コート       屋内で競技するジュ・ド・ポーム(クルト・ポーム、リアルテニス)のコートは、床(フロア)とそれを囲む壁面(ウォール)、さらにその壁面に沿って設置される庇(ペントハウス)からなる。 コートはほぼ長方形で、サイズは施設によっても異なるが、イギリスではおおむね長さ110フィート(33.5メートル)、幅40フィート(12メートル)程度で[8]、テニス(ローンテニス)のコートよりも大きい。 床は石もしくはコンクリート製で、壁面も石壁やセメントで表面を塗り固めた煉瓦壁などが用いられる。フロアの色には伝統的に赤や黒などが用いられる。18世紀に書かれたジュ・ド・ポームの解説書にも、ボールを見やすくするのにウシの血液などを用いて床を赤く染めたとする記述がある[9][10]。 コートの中央をネットで仕切り、一方をサービスサイド(service side)、もう一方をハザードサイド(hazard side)と呼ぶ。ネットはぴんと張らず、中央の部分が低くなるようわざと弛ませる。イギリスではネットの中央部分の床からの高さを3フィート(0.91メートル)、両端の部分では5フィート(1.52メートル)とするよう定められている[11]。 3つの壁面に沿って取り付けられたペントハウスは、庇にボールを投げることから試合が始まった中世のテニスの名残をとどめるものである。現代のジュ・ド・ポーム(リアルテニス)でも、サービスではハザードサイドのペントハウスにボールを触れさせることが必要である[12]。 コートの長辺のペントハウスの下には観客席があり、これらをギャラリー(gallery) と呼ぶ。ギャラリーはそれぞれサービスサイド側から順に、ラストギャラリー、セカンドギャラリー、ドアギャラリー、ファーストギャラリーが並んでおり、中央の記録者席をはさんで、ハザードサイドにもファーストギャラリー、ドアギャラリー、セカンドギャラリー、そしてウィニングギャラリー(winning gallery)がある。 ハザードサイドの端の壁にあるグリル(grille「格子窓」)には、板ないしパネルが張られている。グリルはかつて中世フランスの修道院で回廊に設けられていた面会用の格子窓が起源とされる[13]。そのほかにも壁面にはさまざまな付属物があり、それらの要素の有無によって、ジュ・ド・ポームのコートはデダーン(dedans「内側」)型とカレ(quarré, carré「方形」)型の2種類に分類することができる[14]。 デダーン型コートのサービスサイドにデダーンと呼ばれる観客席があるものをデダーン型コートと呼ぶ。現代のジュ・ド・ポーム(リアルテニス)のコートとして一般的なタイプである。 デダーン、グリル、ウィニングギャラリーは、別名、勝利の窓(winning openings)とも呼ばれる。これらに向かってネットを挟んだ反対側のサイドにいるプレーヤーがボールを打ち込むと、そのプレーヤーはポイントを獲得できる。 デダーン型コートのハザードサイドの壁には一部せり出した部分があり、これをタンブール(tambour「太鼓」)と呼ぶ。このタンブールがあるためにハザードサイドはサービスサイドよりも横幅が若干狭くなっている。 16世紀イタリアで『球戯論』を著したアントニオ・スカイノは、フランス王アンリ2世がパリのルーヴル宮殿に建設したジュ・ド・ポームのコートに備え付けられていたギャラリーやタンブール、グリルについて、ボールの動きに複雑な変化をもたらしてプレーヤーや観客を楽しませ、「このラケット球戯の精妙さをさらに増す」ものだとしている[15]。 カレ型カレ型のコートの特徴はデダーンやタンブールが見られず、代わりにトル(trou「穴」)、エ(ais「板」)、リュヌ(lune「月」)などが存在することである。これらはいずれも勝利の窓と同じ機能を持ち、その穴や板に向かってボールを直接打ち込むと得点できた[16]。 現存するコートデダーン型、カレ型を問わず、現存するジュ・ド・ポームの専用コートは数少ない。コートの総数は約40で、大半はイギリスにある[17]。国際オリンピック史学会 (ISOH) の元会長ビル・マロン (en:Bill Mallon) は、2012年に「現在も残るコートはわずか20カ所ほど。大半がフランスにある」と述べている[18]。 イギリスのコート現存最古のデダーン型コートとして、ロンドンのハンプトン・コート宮殿のロイヤルテニスコートがある。最初のコートは、1526年から1529年にかけてトマス・ウルジーが[19]、あるいは1532年から1533年にかけてイングランド王ヘンリー8世が建設した[20]。現存するのは1626年[20]ないし1628年[19]にチャールズ1世が再建設したもので、その息子チャールズ2世が改装を行っている[20]。イギリス王室とゆかりの深いテニスコートである。 スコットランド、ファイフにあるフォークランド宮殿には、1539年から1541年にかけてスコットランド王ジェームズ5世の命で造られたカレ型のコートが現存しており、リアルテニスのコートとして利用されている。このコートのサービスサイドにはデダーンがなく、縦長の板状のエと4つの方形の窓のようなリュヌがあり、ハザードサイドにグリルはあるがタンブールがない。 フランスのコートフランス国内にはパリ、ボルドー、ポーにそれぞれ1つずつ、このほか2008年の世界選手権の会場となったフォンテーヌブロー宮殿のクルト・ポーム用屋内コートがある。 かつて存在したコートの中には劇場などに転用されたものがある。球戯場の誓いの舞台となったことで知られるヴェルサイユ宮殿のテニスコートはフランス革命に関する展示施設となっている[21]。パリのジュ・ド・ポーム国立美術館は、前身がポーム場であったことからその名前がある[22]。 屋外で行うロング・ポームのコートは、パリのリュクサンブール公園にあるものがよく知られている[23][24]。 用具  ラケット当初は素手で競技していたジュ・ド・ポームであるが、次第に手を保護するために革紐を巻いたり手袋をはめたりするようになり、14世紀にはトリケ(triquet)やバトワール(battoir)と呼ばれる木のへら状の簡易ラケットが用いられるようになった。打ちべらの打球面を補強するのには羊皮紙が用いられた[25]。高価な羊皮紙を得るために写本をばらばらにする者も現れ、ティトゥス・リウィウスの貴重な写本の一部がラケットの覆いに使われているのが見つかったという逸話もある[26]。ガットを用いた今日のラケットに近いものが登場したのは16世紀の中頃である。 ジュ・ド・ポームのラケットは、コートの壁ぎわのボールもすくい上げて打ちやすいように、ヘッド部分が片側に偏り、左右が非対称になっている[27]。 おもな競技大会オリンピック近代オリンピックの歴史にジュ・ド・ポームの名が最初に現れるのは1900年パリオリンピックにおいてである。この大会ではロング・ポーム(屋外で行うジュ・ド・ポーム)の競技が1900年5月27日と6月10日、リュクサンブール公園を会場に実施された[28][注 2]。 しかしながら、このパリ五輪はパリ万国博覧会の一部として開催された大会で[31]、ロング・ポームにはパリを中心としたフランスのチームのみが参加し、万博に合わせて開かれた国内選手権という性格が強かった。このため、後世のスポーツ史家はパリ大会のロング・ポームを五輪の公式競技として行われたものとは認めていない[32][33]。 1908年ロンドンオリンピックは、過去にジュ・ド・ポームが公式競技として実施された五輪史上唯一の大会である。ロンドン大会にはイギリスとアメリカから計11名の男子選手が出場、決勝でイギリスのユースタス・マイルズを3-0(6-5, 6-4, 6-4)で破ったアメリカのジェイ・グールド2世が金メダルを獲得した[34][35]。 →詳細は「1908年ロンドンオリンピックのジュ・ド・ポーム競技」を参照

世界選手権ジュ・ド・ポームの世界選手権大会の始まりは1740年、世界選手権としては最古のものとされている[36]。著名な過去の優勝者には国際テニス殿堂入りしているトム・ペティットやロンドン五輪金メダリストのジェイ・グールド2世、テニスのみならずラケッツの世界チャンピオンでもあったピーター・レイサムらが挙げられる。 1996年以降、大会は偶数年に開催されている。ロバート・フェイは1994年から2008年まで世界選手権を9連覇し、それまでピエール・エチェバステールが持っていた8連覇記録を更新。2014年で11連覇を達成している。 グランドスラムテニスのグランドスラム同様、アメリカ、オーストラリア、フランス、イギリスで開催されるオープン大会があり、これらが四大大会に相当する。1年で4つの大会を制覇する年間グランドスラムは、男子ではイギリスのクリス・ロナルドソンとオーストラリアのロバート・フェイが達成している。 →詳細は「en:Grand Slam (real tennis)」を参照

脚注注釈

出典

参考文献

外部リンク

|